从水患到水利:张謇毕生的治水情怀

——谨献给河海大学百十华诞

黄正平

(来源:“网信南通 ”公众号 2025年10月10日)

题记

文化和经济结合的条件是人、人文因素,即所谓人文经济学,我们可以从张謇创办河海工程专门学校——今天的河海大学这一点上看得出来。

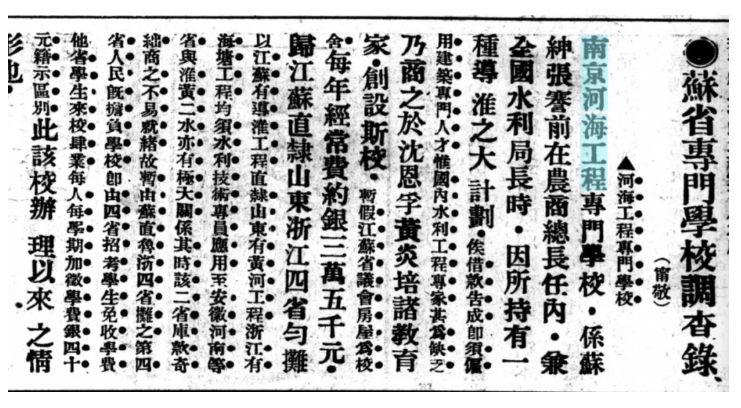

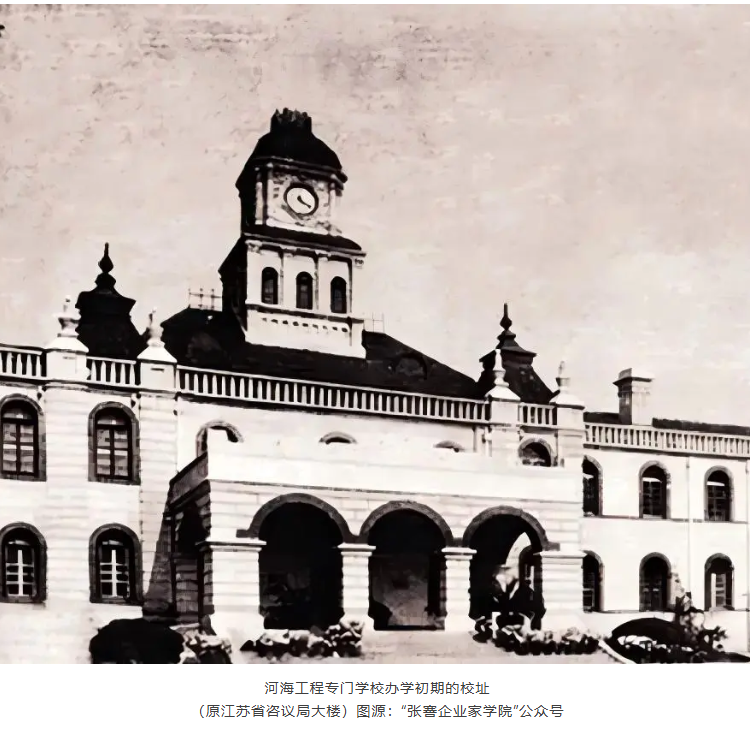

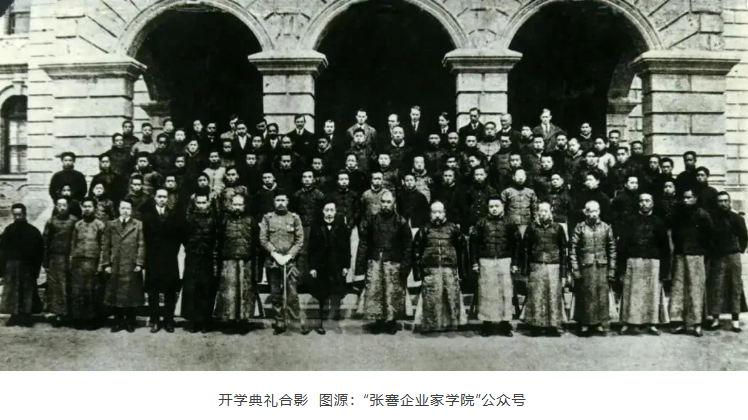

挺立潮头,方知浪高风急;登高望远,才见云阔天蓝。作为状元出生的企业家、教育家,其时正在民国政府担任重要职务的张謇,高度重视“治水必先储人才”,经过多方呼吁、筹措经费、商定校址、延聘教师、审定办学方案,1915年3月15日,河海工程专门学校在江苏南京隆重开学。这就是今天河海大学的前身,是中国历史上第一所水利高等学校。文化和经济结合的条件是人、人文因素,所谓人文经济学,我们可以从张謇创办河海工程专门学校、今天的河海大学这一点上看得出来。

张謇出生在海门农家。海门,大海之门户,上溯便是万里长江。由海入江,南通是扬子江第一窗口。长江流域水网密布,张謇自幼对水、水患并不陌生。他曾回忆道,“謇年二十许,究心水利,经若《禹贡》,史若河渠之书、沟洫之志、专家篆述,远若桑《经》郦《注》,近若潘、靳、丁、冯诸家之说,按之舆图,稽诸方志,钩往抉来,往往而有得焉。”早年幕府生涯,使得张謇有机会拥有更多游历,如处理积案、察灾访民。张謇就找来先贤治水书研读,边看边读,对水患有了切肤之痛,自此更立志以水利造福桑梓。

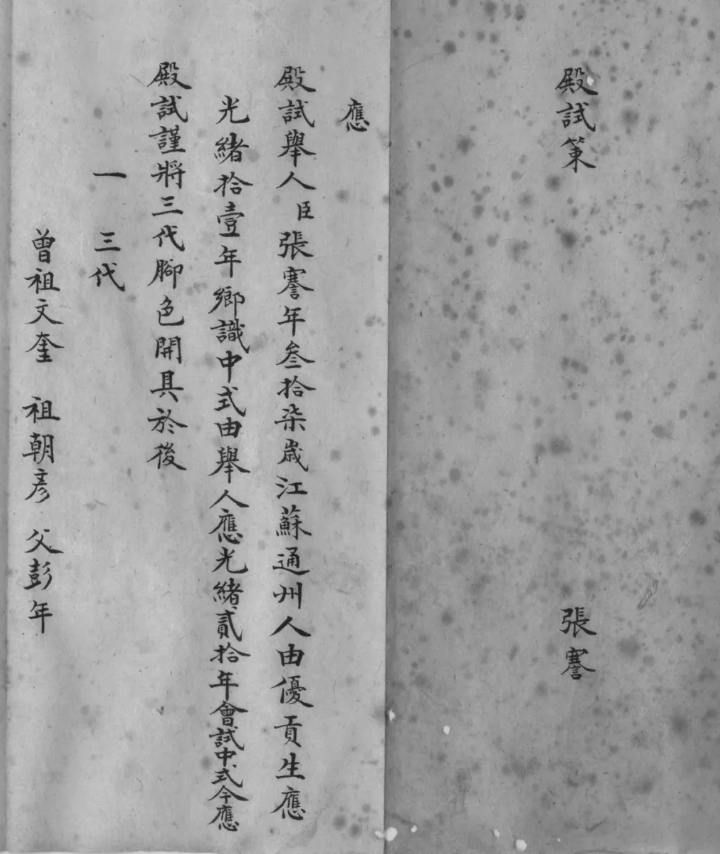

我国水资源时空分布极不均衡、水旱灾害多发频发,是世界上水情最复杂、江河治理难度最大、治水任务最繁重的国家之一。农业是乡土社会主业,是命脉,而水利是农业命脉,一则利国,二则利民。作为一个读书人,张謇对从水患到水利这个重大课题既有浓厚的兴趣,也有远见卓识和理论上的建树,更为重要的是,起而行之、尽力而为。他认真研读明代潘季驯的《河防一览》、清初靳辅的《治河方略》等前人水利著作,积累了丰厚知识。当时科举考试多就水利出题。他共参加26次场屋考试,就3次遇到有关治水的策论题。光绪五年七月会试,论题为“江苏水利”,光绪十二年三月礼部会试,论题为“河工”。 正逢慈禧太后60岁的1894年,也即光绪二十年,张謇参加五月恩科殿试,殿试题也正是《水利河渠要旨》,提出 “治水先从低处下手”的要论。功底扎实、才华出众的他,终成状元。

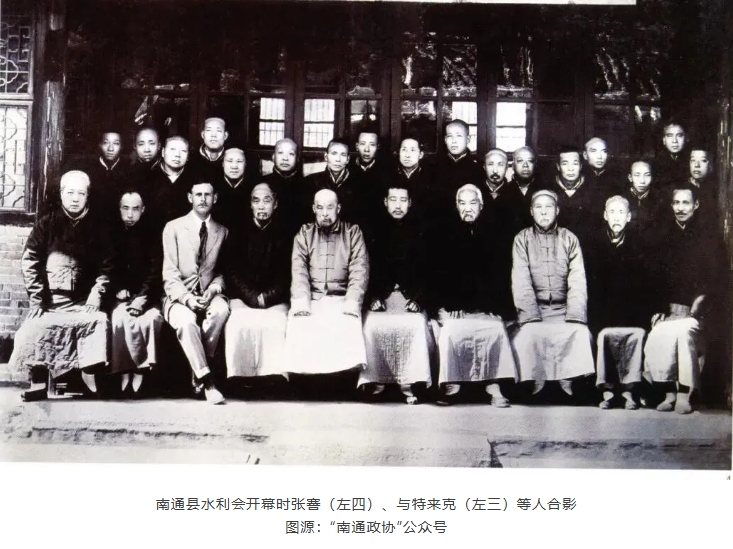

在600万字的《张謇全集》中,关于水利建设的文章有190多篇,字里行间深刻论述了水利建设对于内政外交、治国安邦,对于经济建设、强国富民重大的战略意义。他认为,“水利者,农事之基也”,“江之治否,与内政外交均有关系”,“而江则可治,国权可保”,“长江,国家之江也,治江,国家之责也”,“治水之道,贵乎上下蓄也,彼此统筹,必无划疆而治之水利”,“治十里之河者,目光应及百里之外”,等等。他把目光紧紧聚焦于淮河、长江、黄河。据对《张謇全集》初步统计,在关于河流的文章中,淮河最多,长江第二,有10多篇,黄河第三。岂只纸上谈兵,他更是情有独钟地举力实践推动,治水成为一辈子事业。从在政海波涛中饱经沧桑而主动辞去民国政府农商部长职务时,却仍留水利局总裁一职未辞可见一斑。曾以总裁身份与美国红十字会签订导淮借款2000万美元的张謇,想在总裁任上继续有所作为。河海工程专门学校开学时,张謇亲自来南京主持仪式并发表讲话,勉励师生,还与大家合影留念。

长江是中华民族的母亲河,经常在长江上来往的张謇对此有关深切感受。1921年9月,张謇借助担任治江总工程师的英国人柏满(F.Patmer)治江之议,以及海关巡港等司所测长江图表,在给江苏省省长王瑚信函中提出 “治江三说”,表达“治江先从下游始”的核心观点,江苏境内长江干流宜作统一规划,分段治理。后又提议设立长江讨论委员会,并亲任副会长。宋希尚是河海工程专门学校第一届学生,张謇资助他去欧美留学,并躬身为他送行。1923年10月,张謇为宋希尚《欧美水利调查录》写序,序中介绍了宋希尚调查录成书背景,肯定了宋希尚的勤奋好学,强调对于治水来说,要充分利用中华民族传统水利智慧和前人实践经验,中国“经验”和西方“理”论都重要,不能顾了别人的“理”而失了自己的“经验”。张謇认为,西方“虽然其法超於我矣,其学能概我乎?未可知也”;而我们的“经验”也是重要的学问,是可以总结得失与事情发展过程与规律的。张謇还回顾了自己在水利方面做的一些事情:“附设测绘班於通之师范学校,而又议建河海工程学校於江宁”,“謇昔之言导淮也,近之言治运河与治扬子江也”。

“士负国家之责,必自其乡里始”。家乡南通长期受到淮河之患,又有长江坍塌困扰,1908年初,江岸坍塌得日益严重,张謇特意邀请国内外水利专家多次到通州勘察水情。1911年,张謇主持成立南通保坍会,倾心治淮,防洪、护岸以守护长江。他特请年轻的荷兰人特来克来通,担任专职的驻会工程师,用先进治水理念和技术治理境内长江之水,并在师范学校专设测绘班,培养本土水利工程技术人才。气象条件与水灾旱灾直接相关,1870年11月1日美国气象局才开始进行首次气象观测。1914年,张謇就在南通设立测候所进行天气预报。张謇执着于水患变水利,既大胆引进外国水利方面专家,又着力培养本土水利技术人才,体现出先进的人才观念和科学精神;既要吸收外国科学理念和先进技术,也要结合本国实际、重视历史经验,体现出实事求是的精神;既有理论建树,又有实践业绩,体现出知行合一的传统人文精神。

据《张謇大事记》载,张謇去世前最后三个条目是:7月19日,闻张怡祖任扬子江水道讨论委员会会长,稍后,拟《怡儿奉特命长扬子江委员会因示》 ;8月1日,往江边“视十八楗工”,“计画修建很紧急的石楗”;8月2日-24日,患病,病症渐重,24日去世。据张孝若在《南通张季直先生传记》中回忆,到1926年夏天,自己当上了扬子江水道讨论委员会会长,父亲认为浚治和下游保坍关系密切,就写了一篇文章给他,告诉他江流历史,指导应抱方针,更多的是概括自己的经验。文章中还不忘叮嘱儿子,历年变迁值得关注,“工程宜求世界最精最新之程式”。写成此文两天后父亲去世,成为绝笔。8月1日那天,这位已有小恙、已感不适的73岁老人,冒着酷暑,来到长江边视察沿江保坍工程,竟致病情加重。即便到了生命最后时刻,张謇依然忙碌在保坍工地和对治理长江深入思考上。

眼尽大江头尾,思接江淮千载。张謇在水利理论上探索和水利实践上推进,贯穿于他人生的主线,也以家乡、长江为重点,影响波及全国。他生前并没有亲自组织过规模宏大、影响深远的标志性水利工程,也没有能完整留下水利方面的物质文化遗产。在他和三兄张詧共同开创的大有晋盐垦公司公司、大豫盐垦公司所在的南黄海边,依靠特来克、宋希尚,张謇主持建造了遥望港九门闸。这一水利工程服务于数十万亩盐垦地、农耕田,造福当地百姓。然而,令我们感到自豪的是,张謇创设、建造了一个日新月异、不断扩大、永不落幕的水利人才工程。今天,看着悠久而年轻的河海大学一批批新生入学,一批批学生毕业,活跃在中国式水利现代化第一线,在他们手上建造出具有高科技含量、在国民经济和社会发展中发挥积极影响、具有国际先进水平的一个个水利工程,我们永远铭记先贤张謇,他是中国早期现代化的前驱,中华民族近代水利事业敢为人先的探索者、奋力开拓的进取者、造福人民的践行者,中国水利高等教育事业的光辉开创者,由此实现了他“天之生人也,与草木无异。若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐。故踊跃从公者,做一分便是一分,做一寸便是一寸”的人生境界。

策划:南通市委网信办

作者简介:黄正平,江苏商贸职业学院特聘教授、张謇商业与经济思想研究中心(企业家精神研究中心)主任,张謇企业家学院特聘研究员,江苏省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员。