一书一画一百诗:致敬张謇

▪ 沈行恬

我有幸在清末状元、民国先驱、实业家、教育家、慈善家张謇先生亲自创办的师范学校学习、工作过,深深感佩张謇先生博大的襟怀、深邃的思想、艰辛的探索、巨大的贡献,尤其是他“坚苦自立,忠实不欺”的人格魅力。

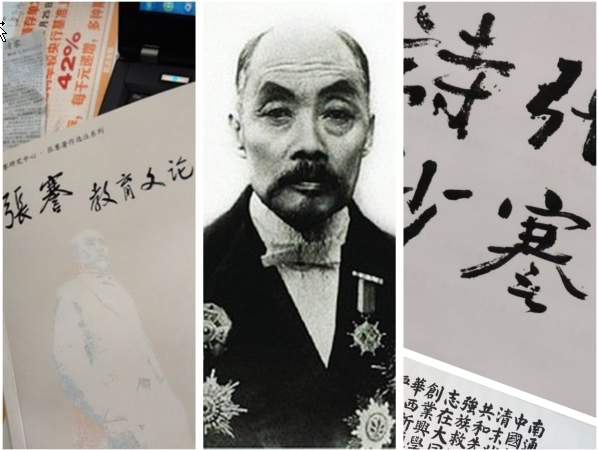

多年以来,我有三个愿望:画一幅张謇先生像、抄录一百首张謇先生的诗、编著一本《张謇教育文论选注》。现在,三个愿望终于实现了,我想以此告慰创校人、先校长张謇先生,也愿借助美篇与朋友们分享、求教。

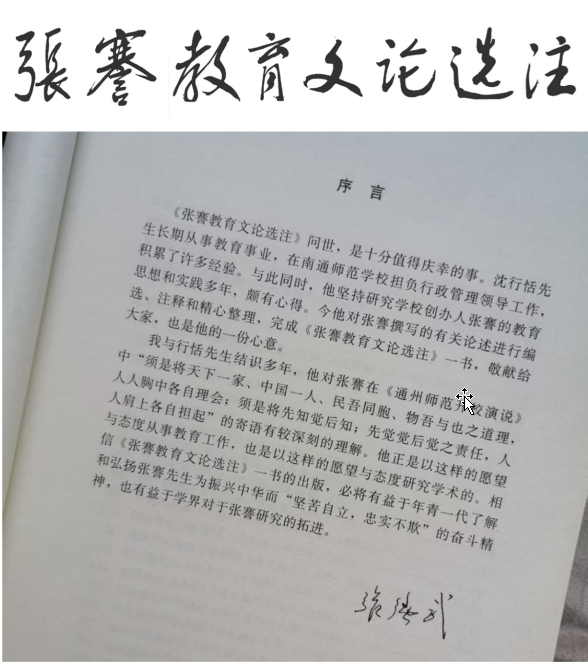

2002年5月,南通师范学校建校100周年。来校参加纪念、庆祝活动的一位校友不无遗憾地提及“我从通师毕业几十年,现在成了特级教师,也当了多年小学校长。回想起来,还是为当年在母校读书时没有能更多地了解、学习张謇的教育思想和精神品质而遗憾。”这位校友毕业于上世纪六十年代,由于“左”的思想的影响,那时张謇成为批判的对象,即使是在他亲自创办的师范学校,也不可能言及继承、弘扬张謇的事业和精神。当改革开放的大幕徐徐拉开,人们越来越清楚地看到了张謇先生为中国的现代化包括教育的现代化所呼吁、所探索的开创性意义。张謇是我国近现代社会转型、教育变革的亲历者、助推人,是一位持大教育观、办大教育事业、有大影响于世的大教育家。让更多的人,尤其是年青一代多了解一点张謇,了解一点中国近代以来的发展之路、教育之路,是一件十分必要的事情。就在那时,我萌生了编写一本兼具学术性和工具性的《张謇教育文论选注》的想法,我觉得这是我的责任。

我的选注工作以及拙作出版得到了许多人的关心和帮助。张謇研究中心、南通师范高等专科学校、南通大学张謇研究所等提供了经费的有力保障和专业的精心指导,南京师范大学出版社给予了特别的重视和支持。尤其是第九届全国人大法律委员会副主任、中华全国工商业联合会原常务副主席、张謇嫡孙张绪武先生亲自撰写序言,教育部原副部长、时任江苏省文学艺术界联合会主席王湛先生欣然题签书名,国家督学、著名教育学者成尚荣先生在《中国教育报》撰文予以评论勉励,他们的关怀提携令我深感幸运,倍受鼓舞。借此机会,我由衷地对所有关心、帮助我的人说一声:谢谢!

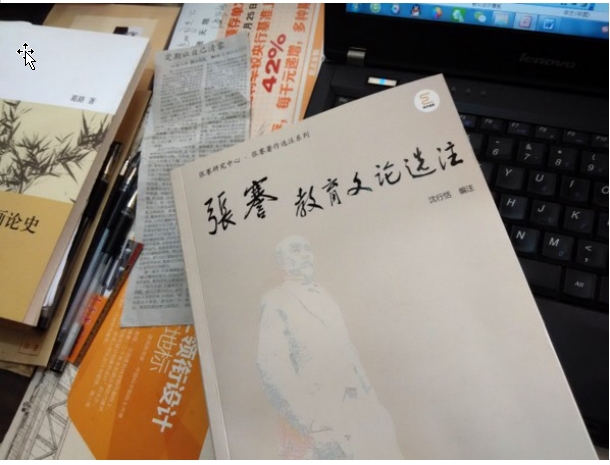

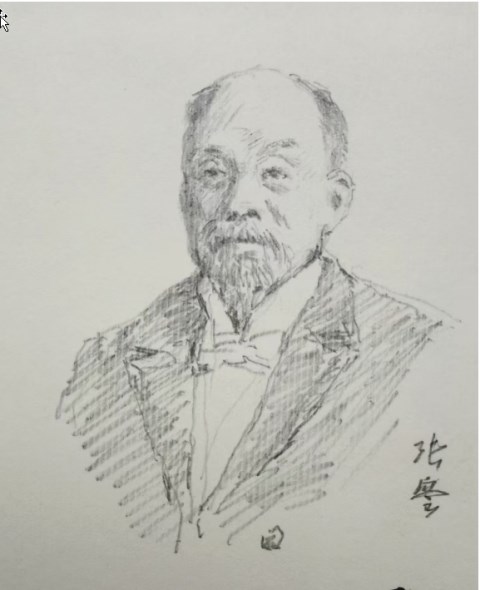

张謇像我画在当时新买的章开沅《张謇传》扉页上,我想让这本书成为一本有独特纪念意义的书。这是我认为关于张謇传记最好的一部著作、一个版本(章开沅著,浙江古籍出版社2021年5月版)。章开沅先生在自序中写道:“张謇乃性情中人,其情感之丰富不仅表现于诗文,而且表现于行为……但是他更重精神,是他率先提出‘父教育而母实业’的根本序列;他重视培养人才,而且更为重视涵育人格……他的一生不仅追求真,追求善,而且追求美……如果没有进入其精神世界,就很难真正理解张謇其人。”我是怀着惴惴不安的心理动笔的。

由于画幅小,且不能失手,我是用铅笔小心翼翼地画的。画时参考了两张照片,尤其张謇像选用了我最喜欢的那一张——有着雄才大略、丰功伟绩的先生晚年平和冲淡,难得地穿一件朴素的西服,不是常年穿着的长袍马褂,也没有胸佩标示功劳荣誉的勋章。张謇是饱受传统文化濡染的科举巨子,却也是一位开放包容的智勇奇才。他说过:“一个人办一个县的事情,就要有一个省的眼光,办一个省的事情,就要有全国的眼光,办一个国家的事情,要有世界的眼光。”所以,这张照片是我画张謇像的首选,画完也比较满意。 张謇被誉为中国早期现代化的开拓者,章开沅则被誉为当代张謇研究的开拓者。我把两位开拓者画在一起,是想表达某种对话的意思,表达我致敬的意愿。

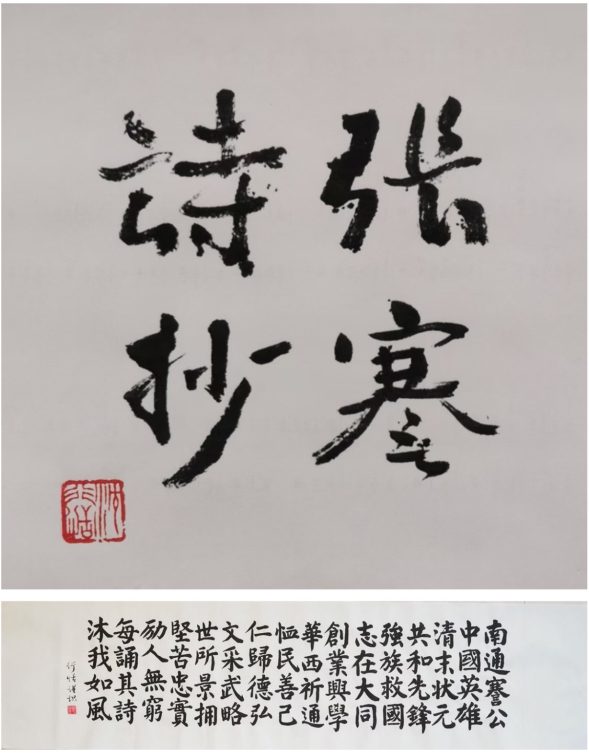

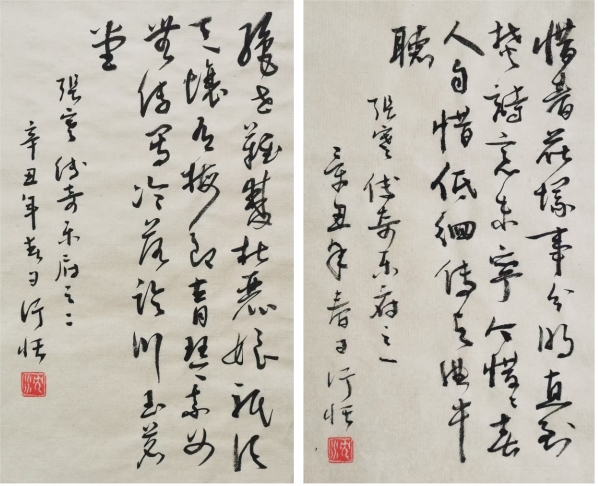

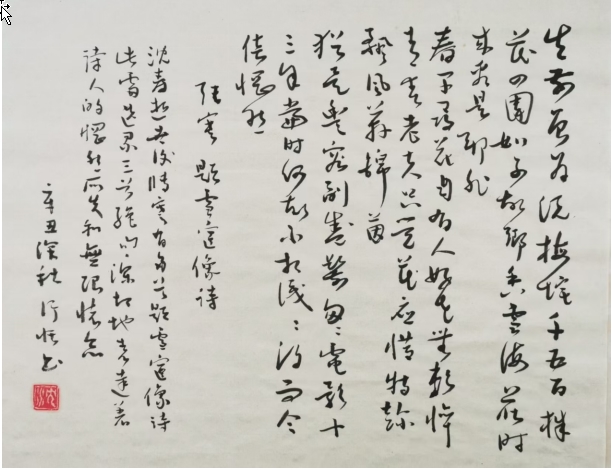

书写张謇的诗的缘起,是读张謇的诗。写了一百首后,我写过一篇《后记》,且附于此。因为我的字写得不太好,贴出来有点汗颜,权以略陈心迹。

张謇诗抄后记

100首张謇诗抄写完,且舒一口气。

本来是在读张謇诗的时候,觉得抄写一遍效果会好些,以为几个月下来选抄100首没问题。

因为怕自己有惰性,就在朋友圈发一发,给自己加点压力——说话不能不算数,让朋友们可以监督。

岂料读着、写着、发着,发现有的诗自己不一定能读懂,而且我的字也写得幼稚,于是就查起资料、练起字来。有时一首诗会反复读,写几遍,结果自戊戌而辛丑,拖拖拉拉竟然三年有余,由准备一日一首,变成了大约十天一首。

不过,这个过程却是令我愉悦和欣慰的。

朋友说张謇的诗能启发人,而我的字也略有长进,可以汇集起来与他人分享,他们的话让我受到鼓舞。然而最让我受益的是,在一日日的读诗时光里,我看到了一个斑斓的世界、一种忠实的精神、一份深挚的情愫、一颗高贵的灵魂。

虽然张謇自云“人有恒言曰‘诗言志’,謇则谓诗言事,无事则诗几乎熄矣”,可我以为“诗言志”信然——张謇的诗固然言其事,又岂非言其“志”?

张謇是公认的实业家、教育家、慈善家。《张謇传》作者章开沅教授还说过,从某种意义上说,“张謇是一个百科全书式的人物”“张謇感动中国,他的人格魅力甚至比他的事业更加使中国感动”。当然,他也是我们通师人的骄傲。

《张謇全集》8卷煌煌600余万字,诗词、联语占了一卷,从标明创作日期的第一首少年初作《占籍被讼将之如皋》(1871.6-7),到晚年最后一首动心之作《五月五日忆儿子京师二首》(1926.6.14),长达55年的1400余题2000余首诗词中,含蕴着张謇先生丰富而真挚的思想和感情,有如巍巍的山、汩汩的水……

于是,我从中选出100首,试着吟咏之,书写之,忝缀短语,心追手摹,不揣浅陋,不亦乐乎!

日后有暇,我还将再读、再写,未必发圈,但归于心。

那,一定还是美好的事情。

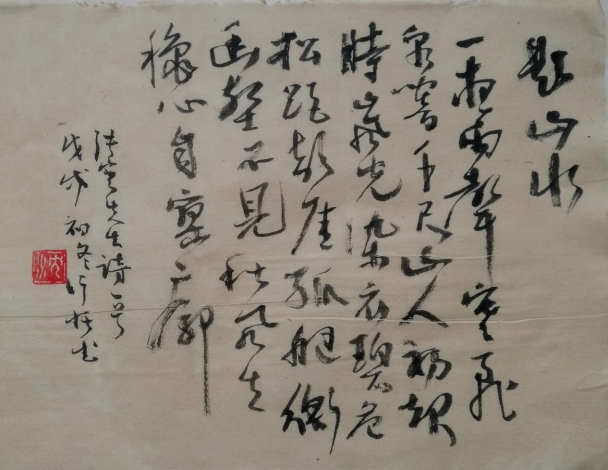

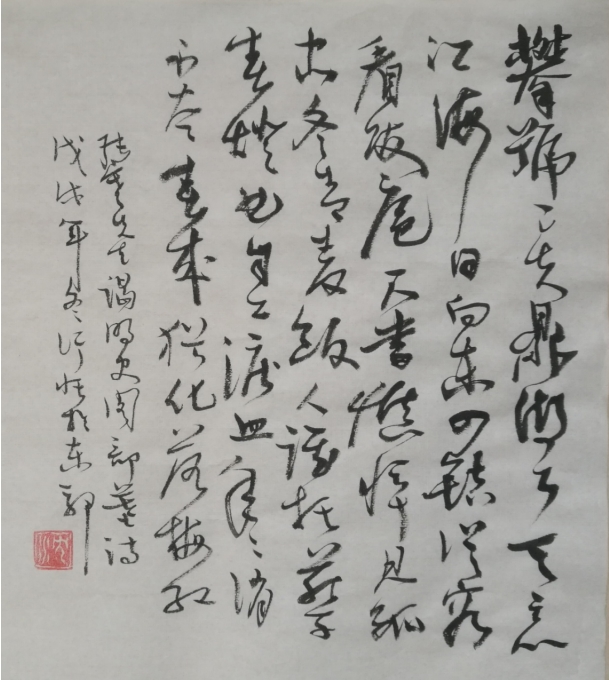

张謇《题山水》

一夜雨声寒,飞泉响千尺。

山人初起时,岚光染衣碧。

危松踞颠厓,孤艇衡幽壑。

不见秋风生,秋心自寥廓。

这是一首题画诗,写得有声有色,清丽生动,意象丰富而境界开阔,令人读之也不由“心自寥廓”。

张謇《谒明史阁部墓》

攀号已失鼎湖弓,天意江海日向东。

四镇从容看跋扈,尺书憔悴见孤忠。

冬青麦饭人谁托,燕子春灯曲自工。

泪血年年消不尽,春来犹化落梅红。

民族英雄史可法系明崇祯元年进士,官至南明兵部尚书,故称“史阁部”。明末,清兵南下,史可法严拒诱降,坚守扬州,后城破壮烈赴死,葬于梅花岭。张謇曾登岭拜谒,缅怀英雄,寄托哀思。

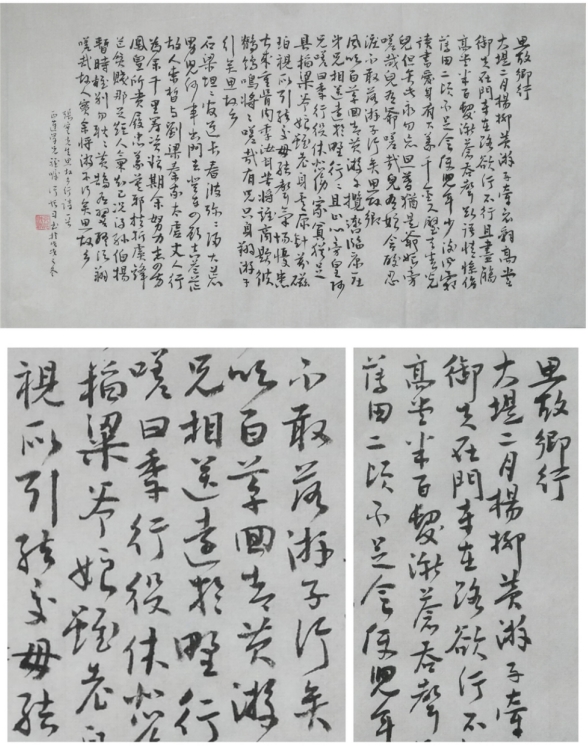

张謇《思故乡行》

大堤二月杨柳黄,游子牵衣辞高堂。御夫在门车在路,欲行不行且尽觞。高堂半百发渐苍,吞声欲语情惨伤。薄田二顷不足食,使儿年少凌风霜。读书爱身有大义,千金尺璧青春光。儿但矢此永勿忘,旦暮犹思爷娘旁。嗟哉儿有爷,嗟哉儿有娘。含酸忍泪不敢落,游子行矣思故乡。

风吹百草回青黄,游子揽辔康庄。兄弟相送远于野,行行且止心旁皇。阿兄嗟曰季,行疫休悲伤。家贫犹足具稻粱,爷娘虽老身其康。针芥磁珀视所引,结交毋结声气场。忧患古来重骨肉,季汝甘苦将谁商。题彼鹡鸰鸣将将,嗟哉有兄只身翔,游子行矣思故乡。

石梁坦坦官道长,春波弥弥归大荒。男儿何事出门去,登车四顾真苍茫。故人束皙与刘梁,秦家太虚丈人行(谓束织云、刘馥畴、秦烟锄)。为余千里筹赀粮,期余努力志四方。凤皇所贵履忠义,莫邪挫折虞锋铓。贫贱那足短人气,知己况得孙伯扬。暂时离别勿耿耿,黄鹄有翼终须翔。嗟哉故人实余将,游子行矣思故乡。

清同治十三年二月十二日,21岁的张謇应孙云锦之召赴江宁发审局任书记。这是他首次离家远行,父母、兄长、师友的叮咛嘱咐言挚意深,家乡的一草一木依依难舍,遂以重章迭唱的方式写下三首富有乐府风味的长诗。

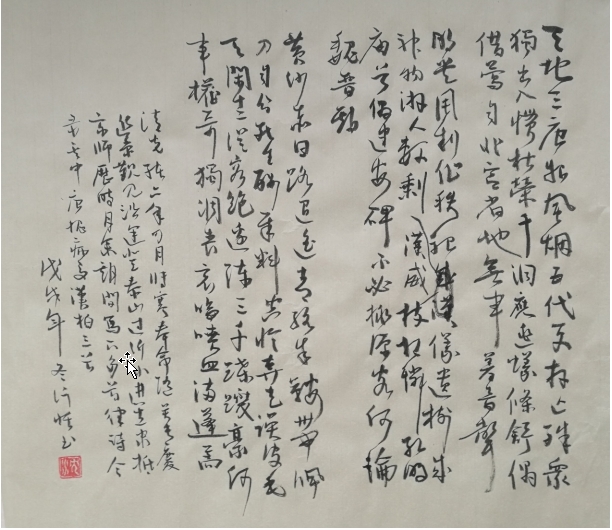

张謇《唐槐•病马•汉柏》

天地三唐始,风烟五代更。存亡殊众独,出入惯枯荣。干洞应逃蚁,条舒偶借莺。自非宫省地,无事着音声。(唐槐)

黄沙赤日路迢遥,青络朱鞍带佩刀。自分死生酬奉料,空怜奔走误皮毛。天闲十二从容饱,边阵三千蹀躞豪。何事权奇独凋丧,哀鸣喷血满蓬蒿。(病马)

明堂周制作,秩祀汉威仪。遗树成神物,游人数剩枝。相怜孔明庙,曾偶建安碑。不必桃源客,何论魏晋期。(汉柏)

清光绪六年四月,张謇奉命随庆军首领吴长庆进京觐见,沿途过沂水,登泰山,进直隶,抵京师,历时月余,期间写下多首律诗,兹选录其中三首,略窥张謇当时见闻感慨。

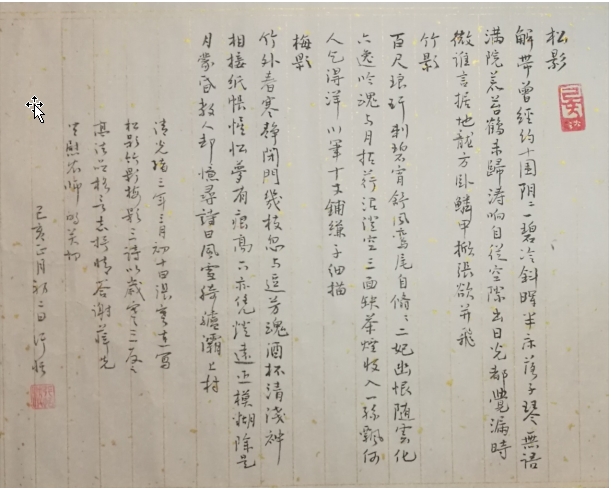

张謇《松影•竹影•梅影》

解带曾经约十围,阴阴一碧冷斜晖。半床落子琴无语,满院荒苔鹤未归。涛响自从空际出,日光都觉陋时微。谁言据地龙方卧,鳞甲掀张欲并飞。(松影)

百尺琅玕刺碧霄,舒风鸾尾自翛翛。二妃幽恨随云化,六逸吟魂与月招。荇沼澄空三面缺,茶烟收入一丝飘。何人乞得洋川笔,十丈铺缣子细描。(竹影)

竹外春寒静闭门,几枝忽与逗芳魂。酒杯清浅神相接,纸帐惺忪梦有痕。高下亦凭灯远近,模糊除是月蒙昏。教人却忆寻诗日,风雪骑驴灞上村。(梅影)

此诗作于清光绪三年三月初十日,据《柳西草堂日记》,此三诗为薛慰农之子薛铭树而作。当日,张謇连写《松影》《竹影》《梅影》三首诗,以岁寒三友的高洁品节言志抒情,答谢恩师薛慰农的关怀。

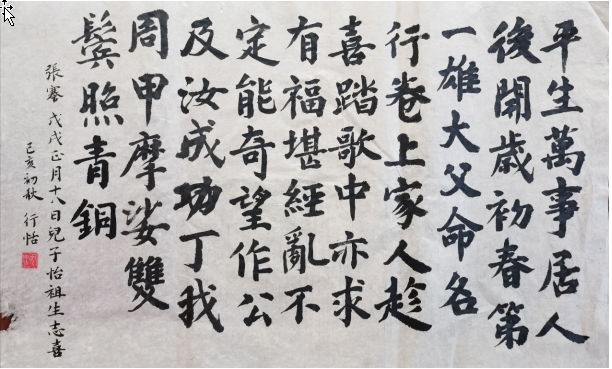

张謇《戊戌正月十八儿子怡祖生志喜》

生平万事居人后,开岁初春举一雄。

大父命名行卷上,家人趁喜踏歌中。

亦求有福堪经乱,不定能奇望作公。

及汝成丁我周甲,摩挲双鬓照青铜。

1898年2月8日,张謇的独生儿子张怡祖(孝若)出生。年已四十开外的张謇写下“平生万事居人后,开岁初春举一雄”的诗句,表达中年得子的喜悦心情。后来还写下《儿子怡祖字说》一文,详细记述了儿子名字的来历与含义,表达了对儿子的殷殷期望。

张謇《通州师范校歌》

狼之山,青迢迢,江淮之水朝宗遥。风云开张师范校,兴我国民此其兆。民智兮国牢,民智兮国牢,民智兮国牢。校有誉兮千龄始朝。

1904年,张謇亲撰通州师范学校校歌,并请中国近代学堂乐歌代表作家、音乐教育家沈心工谱曲。此后,这首校歌传唱至今,现仍为南通师范高等专科学校校歌。校歌从南通的地理标志狼山起笔,在青山迢迢、江淮荡荡的雄阔意境中,揭示开张时代风云,创办师范学校,以启发民智,强盛祖国的自豪与自信。末句更对办好学校,树立校誉,永久勃发生命朝气寄予美好期望。

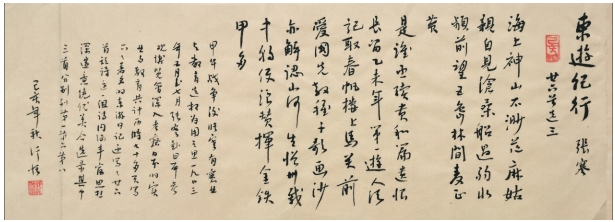

张謇《东游纪行》(二十六首选三)

(一)

海上神山不渺茫,麻姑亲自见沧桑。

船过弱水频前望,五岛林间麦正黄。

(二)

是谁亟续贵和篇,遗恨长留乙未年。

第一游人须记取,春帆楼上马关前。

(三)

爱国先教稚子歌,画沙亦解认山河。

生憎卅载中朝使,浪赞挥金铁甲多。

1903年5月22日,张謇东渡日本开始了为期70天的考察,他不顾劳顿,惜时如金,抓紧机会参观学习。他的足迹遍及长崎、大阪、东京、青森、札幌等南北各地,考察了各类学校35所、农工商企业30家,听取了众多日本友人的介绍、建议,写下了27000字的《东游日记》,编有诗作《东游记行》(二十六首)。今选录三首,其内涵丰富,思想深邃,意境悠远,令人感动。

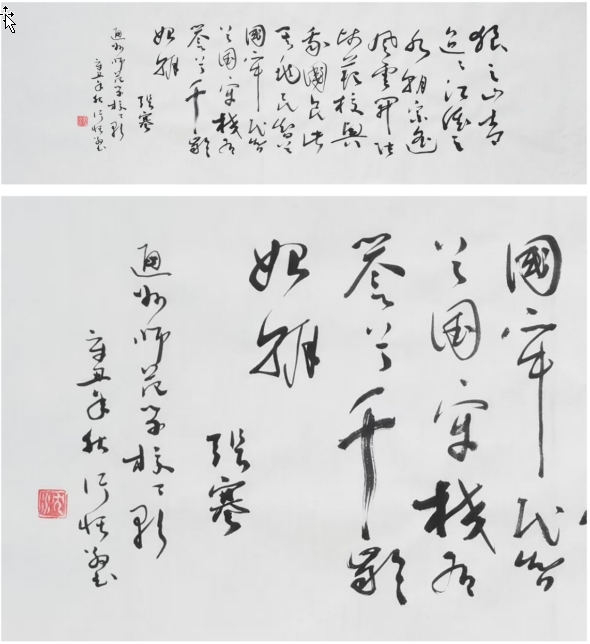

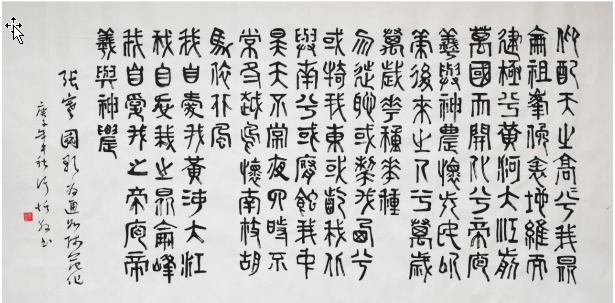

张謇《国歌 为通州师范作》

仰配天之高高兮,我昆仑祖峰。俯表地维而建极兮,黄河大江。前万国而开化兮,帝庖羲与神农。怀先民以策后来之人兮,万岁万岁,华种华种。

勿徒耻,或掣我西兮,或犄我东。或龁我北与南兮,或腐蚀我中。昊天不常夜,四时不常冬。越鸟怀南枝,胡马依北风。

我自爱我之昆仑峰,我自爱我之黄河大江,我自爱我之帝庖帝羲与神农。

作者正气磅礴,豪情纵横;全诗行文庄严、意境恢宏。既为通州师范而作,乃意在激发师生爱我中华之大好河山、悠久历史、崇高精神。1913年张謇应教育部之嘱又作《国歌》,与此诗相比有一些新的表达。

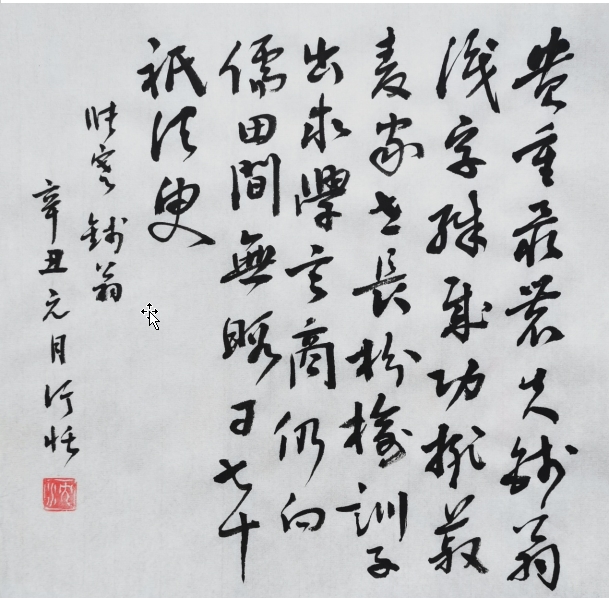

张謇《钱翁》

贵重最农夫,钱翁识字殊。

岁功排菽麦,家世长枌榆。

训子出求学,言商仍向儒。

田间无暇日,七十只须臾。

此诗系应钱姓职员之请,为其身为农夫的父亲贺七十寿辰而作,诗中表达了贵农重儒的思想观念。其中“言商仍向儒”的名句常为人们引用。

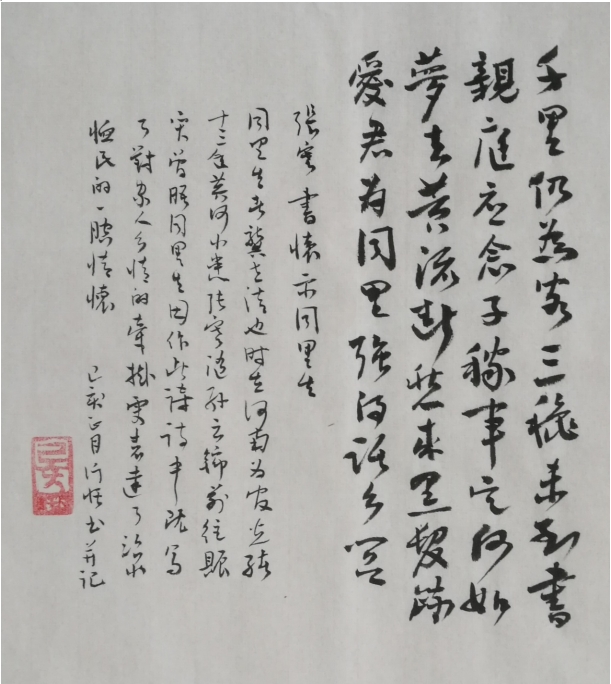

张謇《书怀示同里生》

千里仍为客,三秋未到书。

亲庭应念子,稼事定何如。

梦去黄流断,愁来黑发疏。

爱君为同里,强得话乡闾。

同里生指时在河南为官的同乡年轻人龚世清。光绪十三年黄河水患,张謇随孙云锦前往赈灾,曾晤龚世清,因作此诗。诗中既写了对家人乡情的深切牵挂,更表达了治水恤民的一腔情怀。

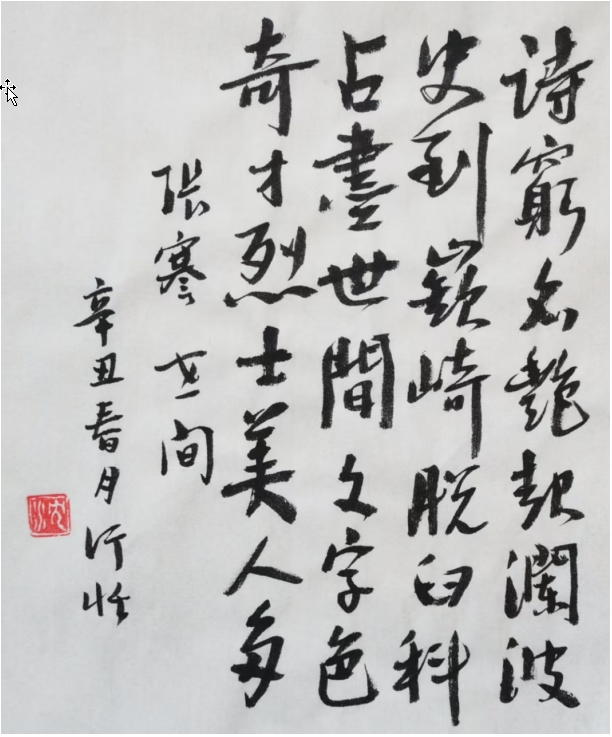

张謇《世间》

诗穷名艳起澜波,史到嵚崎脱臼科。

占尽世间文字色,奇才烈士美人多。

此诗写当时文化界情况,语带讽刺,对华而不实的“奇才、烈士、美人”表达不满。

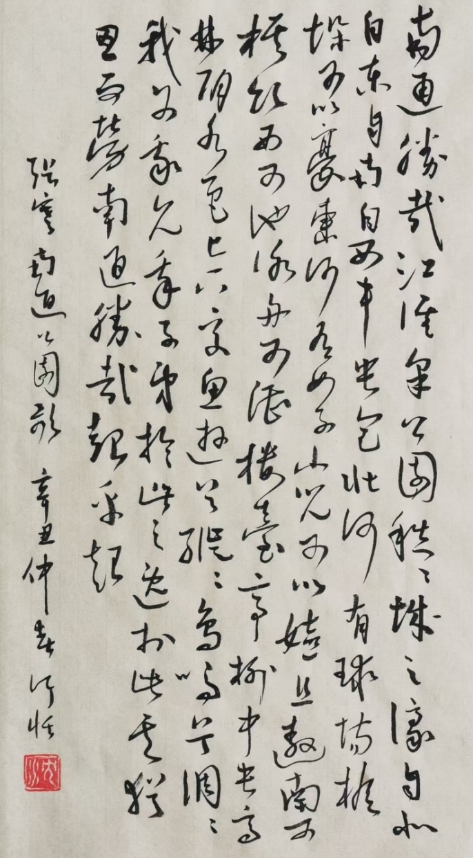

张謇《南通公园歌》

南通胜哉江淮皋,公园秩秩城之濠。自北自东自南自西中央包。北河有球场枪垛可以豪。东河有女子小儿可以嬉且遨。南可棋饮西可池泳舟可漕。

楼台亭树中央高,林阴水色上下交。鱼游兮漇漇,鸟鸣兮调调。我父我兄与我子弟,于此之逸,于此其犹思而劳。南通胜哉超乎超。

当年的南通五公园绝对是张謇城市规划建设的得意之笔!1917年五公园落成,张謇作诗为赞——多么高兴、自豪的心情!

张謇《传奇乐府》(九首选二)

惜春花冢事分明,直到焚诗意未宁。今惜惜春人未惜,低徊传与曲中听。(浣华《葬花》)

绝世难双杜丽娘,只须天壤有梅郎。青琴素女无传写,冷落临川玉茗堂。(浣华《惊梦》)

1920年1月,梅兰芳在南通演出十余日,反响热烈,张謇也满心喜悦,大为赞赏,期间写下十篇“传奇乐府”诗,并称“梅郎旷绝五年别,来晤啬翁十日期……郎一日剧翁一诗”。所选之一、二分别为梅兰芳所演《黛玉葬花》《游园惊梦》的品评诗。

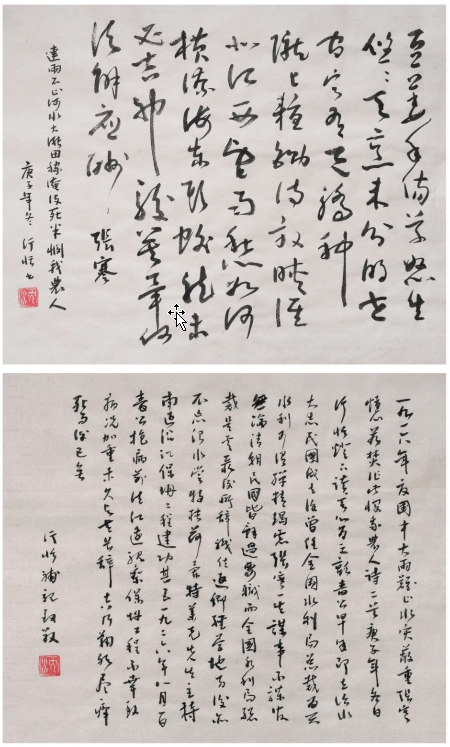

张謇《连雨不止河水大涨田稼淹没殆半悯我农人有作》二首

豆萎禾伤草怒生,悠悠天意未分明。世间宁有天骄种,陇上耰锄待放晴。

淮北江西望雨愁,如何横潦海东头。蛟龙未必真神俊,箕毕何须解应酬。

1916年夏,国中大雨难止,水灾蔽重,张謇忧心如焚,“悯我农人”,作诗二首。庚子年冬日行恬灯下读罢心为之颤。啬公早年即立治水大志,民国成立后曾任全国水利局总裁,为兴水利可谓殚精竭虑。张謇一生谋事不谋官,无论清朝民国皆辞过要职,而水利局总裁是其最后所辞职位。返乡经营地方后亦不忘治水,尝特聘荷兰特莱克先生主持南通沿江保坍工程,建功甚巨。1926年8月1日,啬公抱病前往江边视察保坍工程,不幸致病况加重,未久与世长辞,真鞠躬尽瘁死而后已矣!

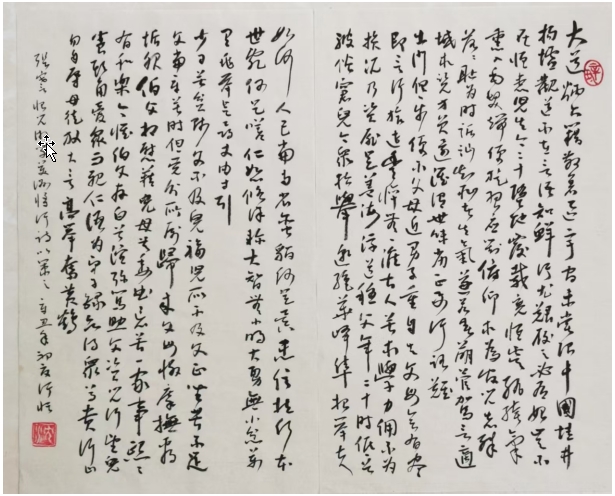

张謇《怡儿游学美洲将行诗以策之》三首

大道炳六籍,散着区宇间。未尝限中国,蛙井拘墟观。道不在言语,知鲜行尤艰。履之必有始,岂不在忧患。儿生今二十,堕地覆载宽。恒虞纨绔气,熏入毛发端。便旋习应对,俯仰求为官。儿志殊落落,耻为时诟讪。知耻者生气,遂若春萌菅。驾言适异域,求览方员还。谁谓世味劣,正要行路难。

出门但一步,便不父母近。男子重自立,父母会有尽。即言行旅遭,丰悴无一准。古人苦求学,力佣不为损。况乃资屝足,盖海浮送稳。父年二十时,低手被俗窘。儿今众抬举,邈绝华峰隼。抬举夫如何,人己当两省。蛮貊何足异,忠信植行本。世乱何足嗟,仁恕修涂轸。大智无小明,大勇无小忿。万里兆举足,寻丈由寸引。

少日苦贫贱,父不及儿福。儿所不及父,正坐苦不足。父当辛苦时,但觉分所属。归来父母怜,摩抚看垢服。伯父相慰藉,儿母共委屈。忘苦一家事,熙熙有和乐。今惟伯父存,白首谊弥笃。助父资儿行,望儿养头角。爱众而亲仁,语为弟子录。欲得众尊贵,行止勿自辱。毋徒效大言,高举奋黄鹄。

1917年7月,张孝若赴美入学纽约大学商法经济科。行前,张謇心中似有千言万语,终于凝炼为诗殷殷嘱咐。此三诗计68句340字,一而再,再而三地勉励鞭策。张孝若说过“诗中有无限我父身历的世味人情,和鞭策我、期望我的慈爱之情意。”赴美游学令张孝若见识大长,归国后继承父业,未负父望。

张謇《怡儿在纽约中秋重阳皆有诗来寄此慰之》

抟抟大陆东西极,父子中间情咫尺。

日珠月镜荡且摩,万里晨昏见颜色。

中秋几日即重阳,怜儿视听非故乡。

有诗岂足语彼族,彼于佳节犹寻常。

儿有女小不识月,有弟才知糕可尝。

父读儿诗与母听,如儿宛转爷娘旁。

我今种桂高可隐,种菊明年须万本。

待儿成学归来时,年年扶我醉卧西山陲。

时张孝若游学美洲,张謇思念犹甚。可谓地有东西极,情无咫尺离。父子诗信往来犹宛转,啬公梦期醉卧西山陲。

张謇《题雪宧像诗》

生前曾为说梅垞,千五百株花四围。如子故乡香雪海,花时来看是耶非。

春早寻花自有人,好花无赖悴青春。老夫只觉花应惜,特趁飘风荐锦茵。

犹是丰容副盛鬋,匆匆电影十三年。当时何故不相识,识得而今倍惘然。

雪宧即绣坛才女沈寿,曾由张謇所聘主持南通女红传习所。沈寿绣艺高超,执教勤勉,与张謇共事相协,情意相投。沈寿因病逝世后,张謇在梅垞、小筑、倚锦楼、曼寿堂等处写有多首题雪宧像诗。此处所选三绝句真切地表达了诗人对逝者的无限怀念。

张謇《伤春惜别词》二首

姹紫嫣红事渐非,看残芍药赏心违。花无可种无因种,春尚知归尚不归。

春残人尽为花悲,况值花前人不来。人待来时头白了,正愁明岁又花开。

春本欣然。春至也,山朗润、风轻柔、草嫩花艳、日暖雨酥……然古往今来向不乏感春伤春惜春叹春之辞,何也?人到中年,或事业有成恰如大地成熟之季,却偏有悲秋之意,复有伤春之情。此诗借景抒情,感怀不尽。伤春是表,惜别是里,怀人是本。张謇年过花甲后,遂生阅尽世事、况味无尽的心境,尝言“天之生人也,与草木无异,若遗留一二有用事业与草木同生,即不与草木同腐。”

张謇《衰年》

共道衰年百虑更,吾衰犹耻羡长生。料量草木才宁足,节度溪山事可名。

波面树随鱼跳动,云根岩与鸟飞平。幽怀负手虚廊久,壁上仙人说与明。

这一年张謇六十九岁了,自觉衰年而至,难免生出许多与过往不同的复杂思虑,但他依旧不羡长生,而是更多地想着在有生之年,力所能及地留下些许有用的事业于人间。此期间张謇仍在为改造经营狼山一带而倾心尽力,这恐怕只有墙上画中的“仙人”能够理解和说明了吧。

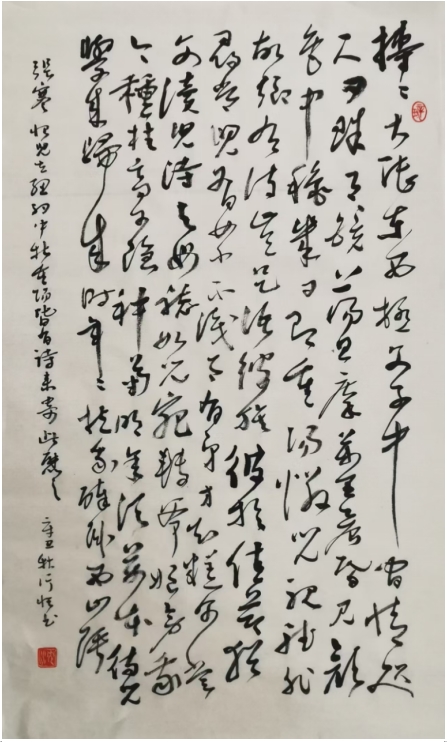

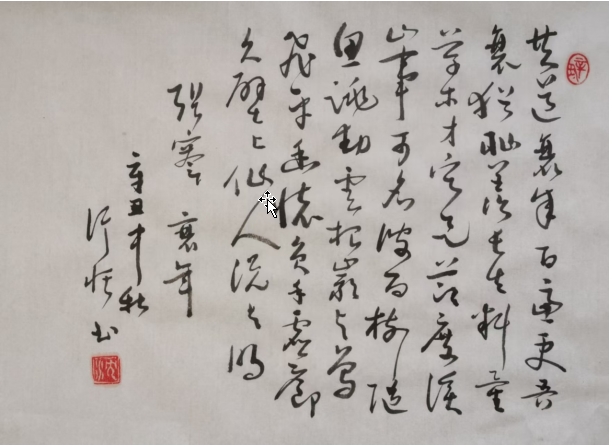

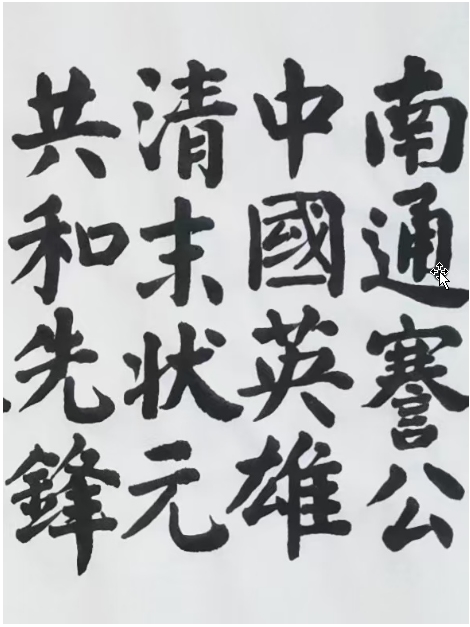

南通謇公 中国英雄 清末状元 共和先锋

强族救国 志在大同 创业兴学 华西祈通

恤民善己 仁归德弘 文才武略 世所景拥

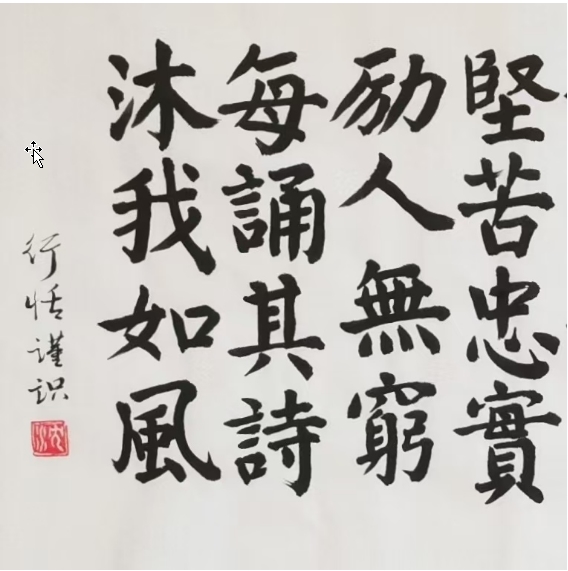

坚苦忠实 励人无穷 每颂其诗 沐我如风

——行恬谨识