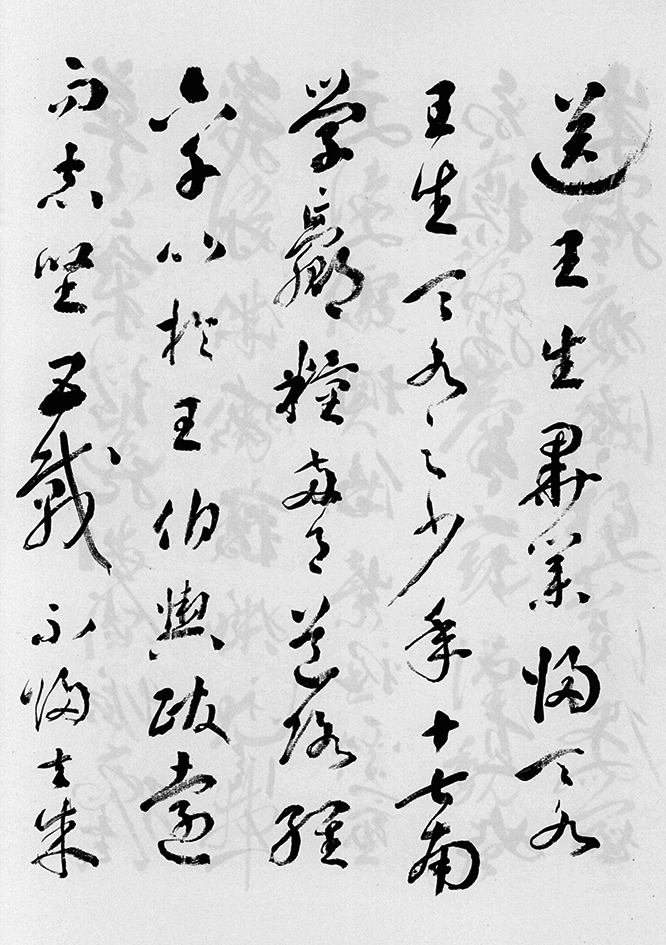

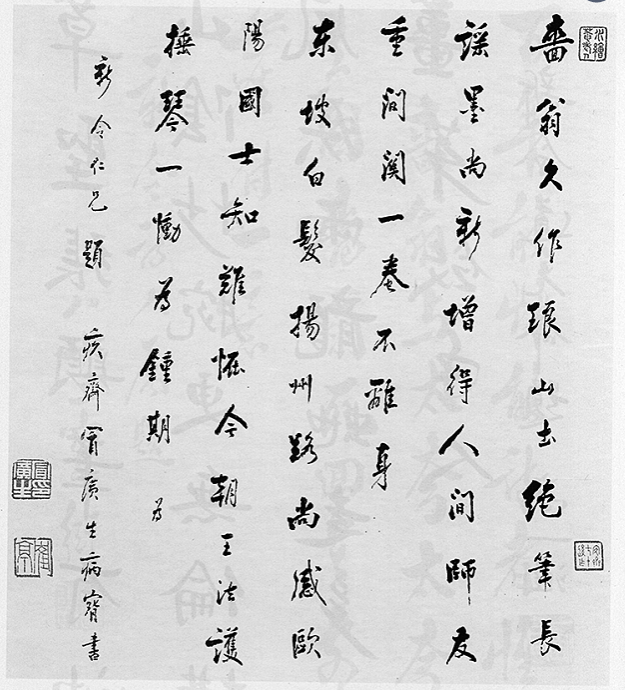

张謇赠王新令诗卷

□ 赵 鹏

上世纪八十年代末,我尚供职于南通博物苑,偶从本市工商联某女士处闻知,有甘肃天水人携张謇赠王新令的诗卷来通,想要寻访相关信息。来人系王新令的后代,时为天水市的政协常委,到通后先找到南通市政协,而政协又把他介绍到工商联。或许接待单位并不对口,这次寻访无果而终,而彼则留下一张张謇手卷的照片给某女士。

我看到这照片时,立刻为张謇这件作品书写之精彩给震撼了,同时又犯上职业病,想为苑里征集这个手卷。于是,在索要到来人的通讯地址后,便写去了一封征集函。当然,这事最后没有得到下文,而我想借照片复制时,某女士又靳有难色,所以这事就此作罢了。

约过了十年后,因读章开沅先生的《实斋笔记》,不意在此中看到一篇《张謇赠通师毕业生诗》,其所介绍的正是这个让我悬想不得的诗卷。由文章更知此卷后面,除有顾怡生的题记外,还有陈石遗、高一涵、冒鹤亭、濮一乘等人的题诗。

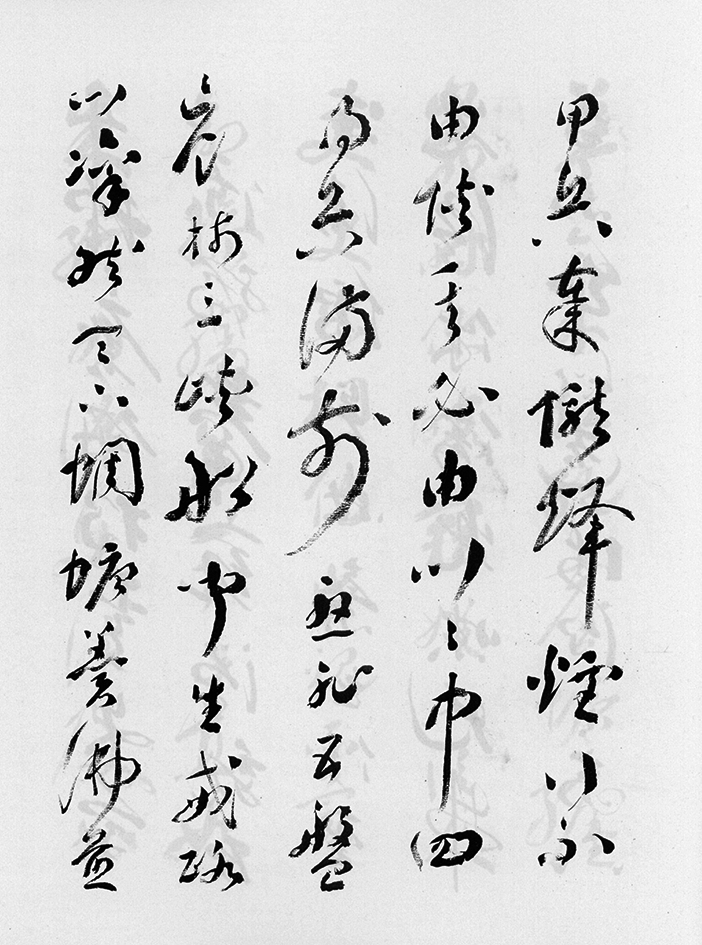

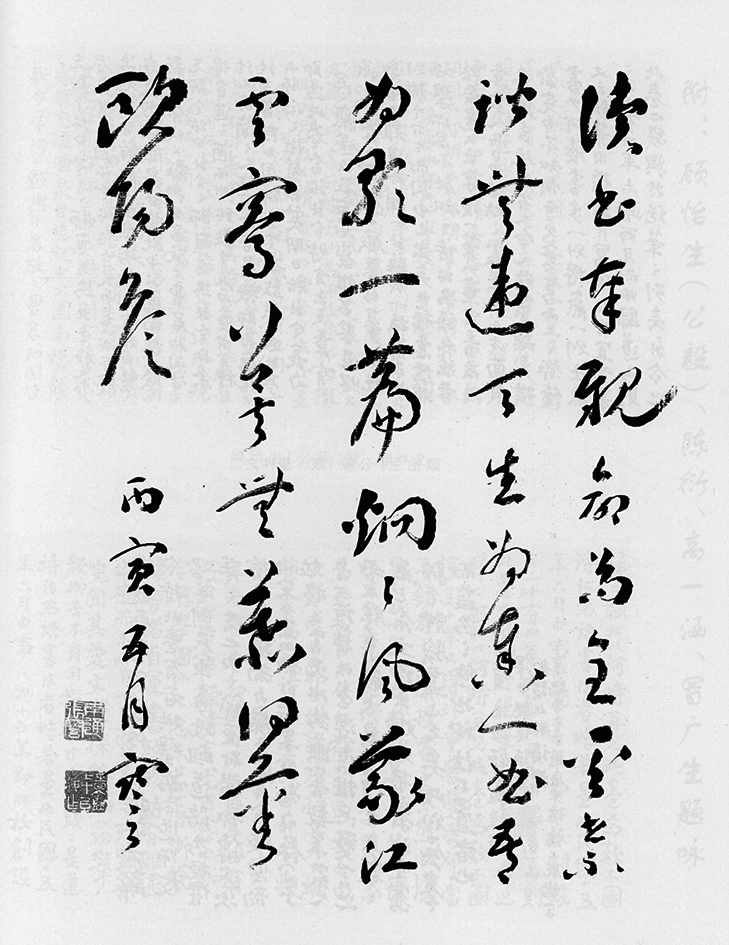

至于张謇诗卷手迹及各家题跋的图片,我直到最近才有缘看到,原来早在2005年就已影印在天水市政协编印的《天水名札》里了。只是顾怡生的那个题记,可能处理图片时的失误,竟出现了错简,让人无法通读。

因为新见张謇手迹,心中快慰,又把章开沅先生的文章翻出来复读一番。觉得此文叙述清晰,故乐意介绍给同好一阅。对于此文,我所能稍加补苴的,是章先生谓顾怡生“为新令通师先后同学”,其实顾先生通师毕业后就留校执教,所以他于王新令既是学长,还是老师。顾怡生于王新令通师毕业前一年,另有《天水王生新令以〈海滨独立图〉嘱题》诗云:“难得王生独立图,眼前百鬼敢揶揄。相期海浴九千里,掬日在胸当明珠。”可见对王新令的期许甚高。

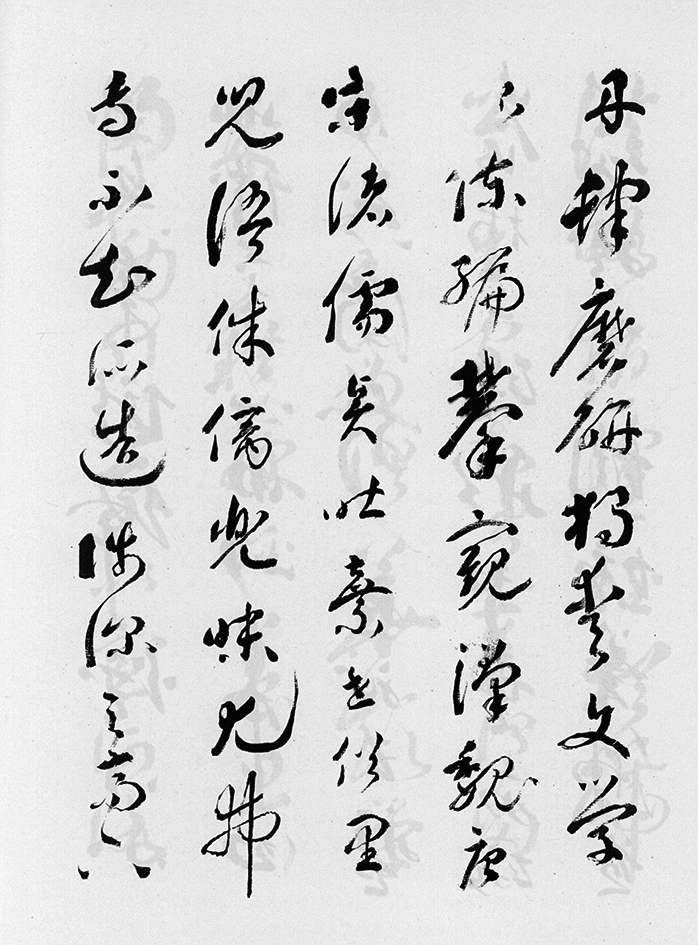

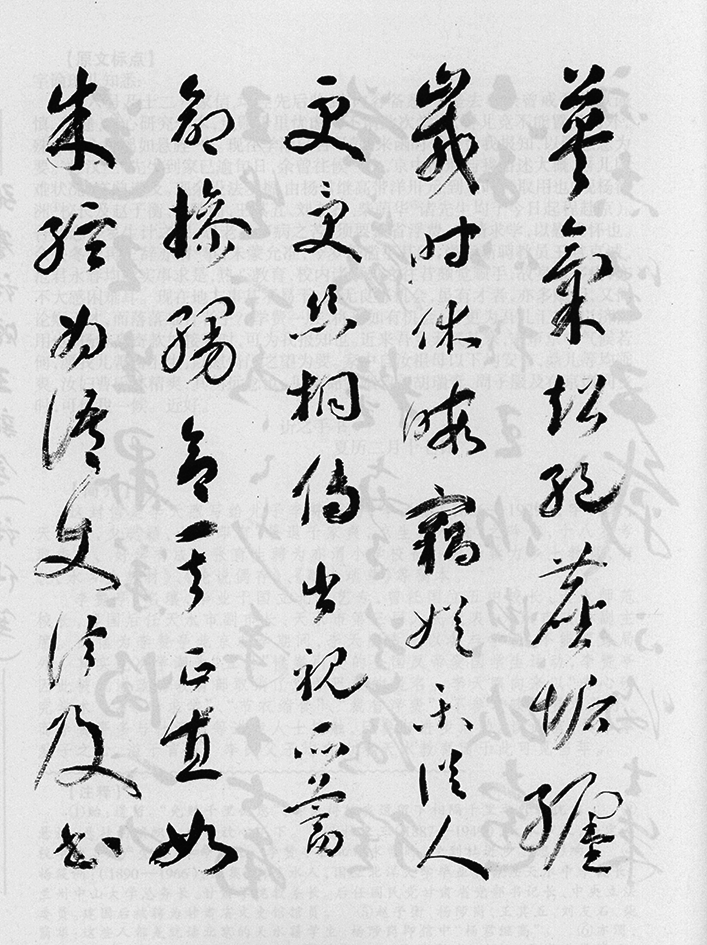

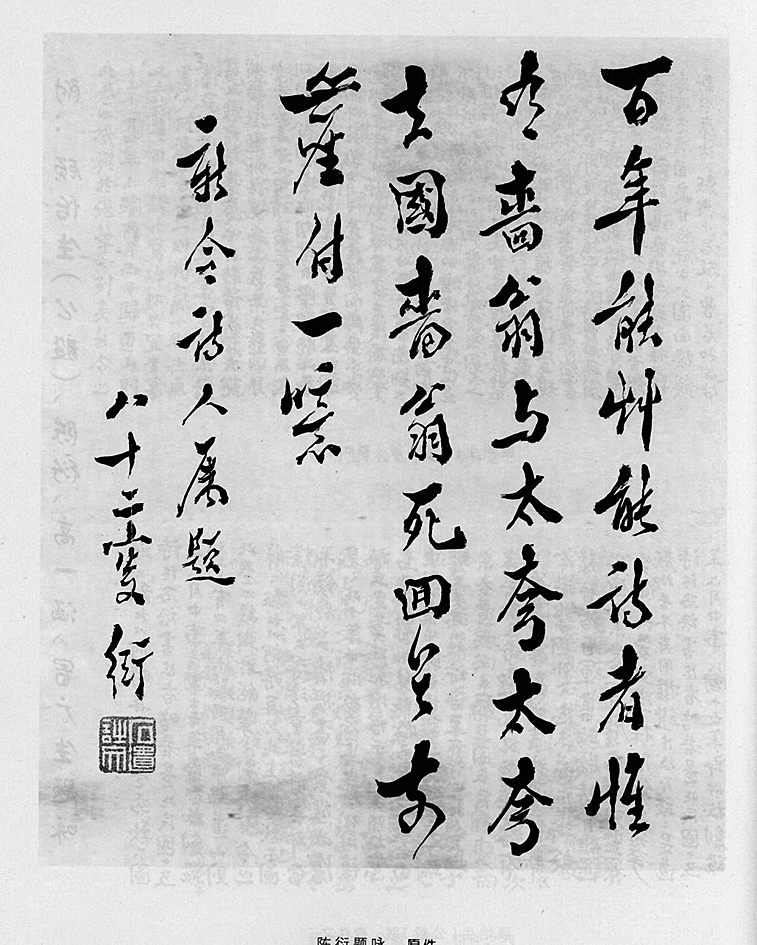

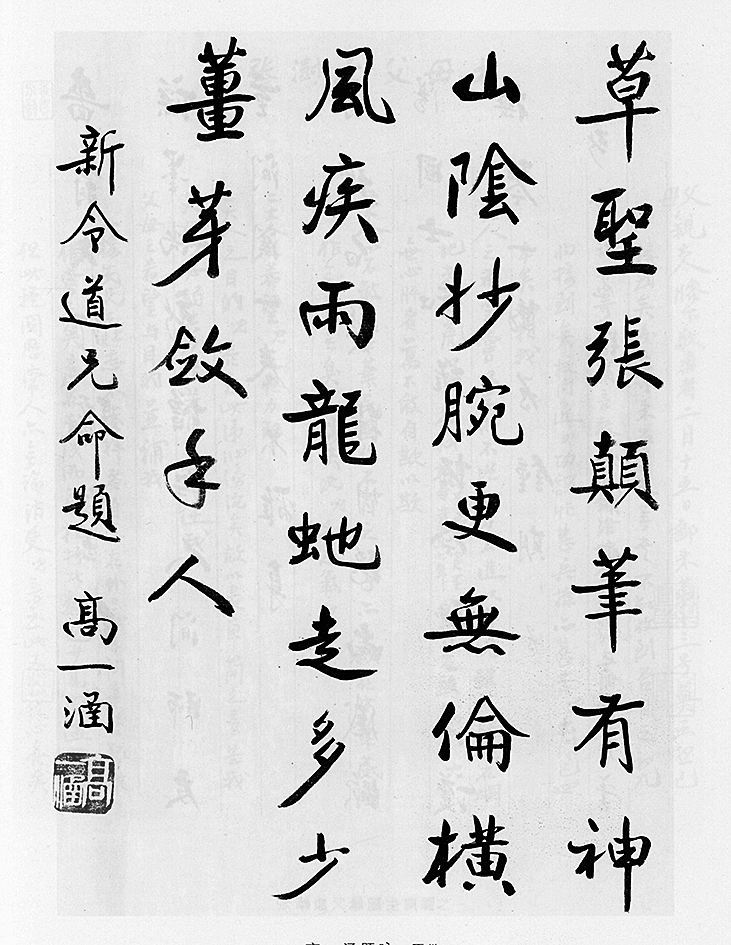

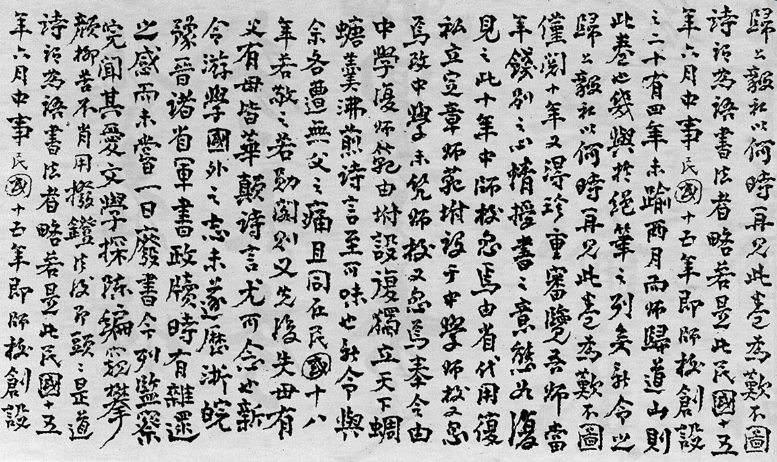

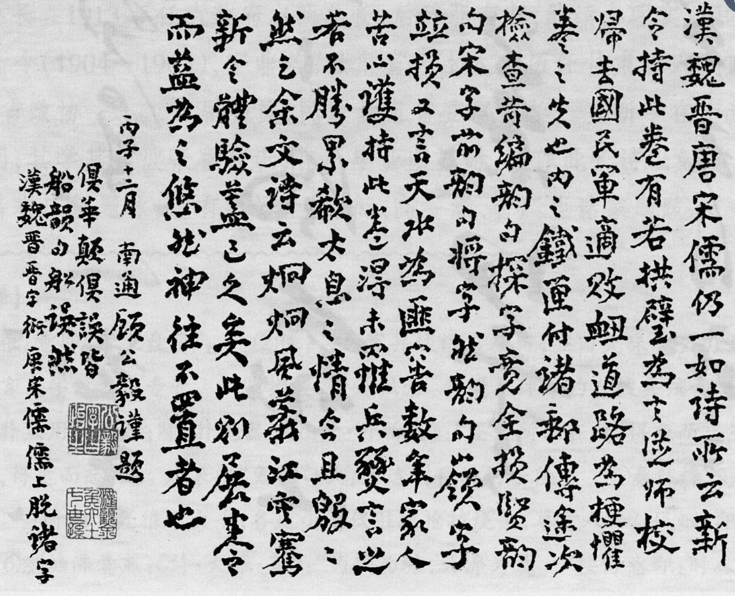

另外是陈石遗和高一涵的题诗,其中有几个异写字不易识,章先生前者未录,后者只录了一半,现在可以依据图片录全。陈石遗诗为:“百年能草能诗者,惟有啬翁与太夷。太夷去国啬翁死,回首前尘付一噫。”款作:“新令诗人属题,八十二叟衍。”高一涵的题诗为:“草圣张颠笔有神,山阴妙腕更无伦。横风疾雨龙蛇走,多少姜芽敛手人。”款作:“新令道兄命题,高一涵。”

至于文中有数处误释或明显排错之字,我则径自作了更正。对于顾怡生题跋,章先生有两处置疑,一是师范校改名“代用”,他疑“用”是“管”字之误,其实不误,当时确称“代用”;另一则是文中“诗谓为语文法者略若是”和“诗为语书法者略若是”两句里的“诗”字,章先生疑是“师”之误,此也不误,因为此处的“诗”,就是指张謇这个手卷的《送王生毕业归天水》诗也。为了阅读方便,我把疑字括号及里面的“管”和“师”字也删除了,谨此说明一下。

章先生的文章转录于下:

《张謇赠通师毕业生诗》

章开沅

王生天水之少年。十七南学,赢粮两月,道路经六千。比于王伯舆,跋远而志坚。五载不归去,朱丹肆磨研。独爱文学探陈编,攀窥汉魏唐宋诸儒贤。吐弃世俗里儿语,侏“亻离 ”(合字)兜昧尤弗专。不知所造浅深与高下,英气超绝尘垢缠。岁时休暇窃娱乐,从人更受丝桐传。出视所蓄命操缦,欲其正直如朱弦。为语文法及书法,略指途径犹蹄筌。生家固有秦渭田,有父有母俱华颠。学成合藉授经养,思归动引义以宣。河洛甲兵,秦陇风烟。行不由陕,其必由川。川中四将兵满前,忧非五盘岭栈三峡船。闻生戒路心凛然,天下蜩螗羹沸煎。读书奉亲命苟全,奚世不谐无违天。生为奏一曲,吾为歌一篇。炯炯风义江云骞,行矣无慕何蕃欧阳詹。

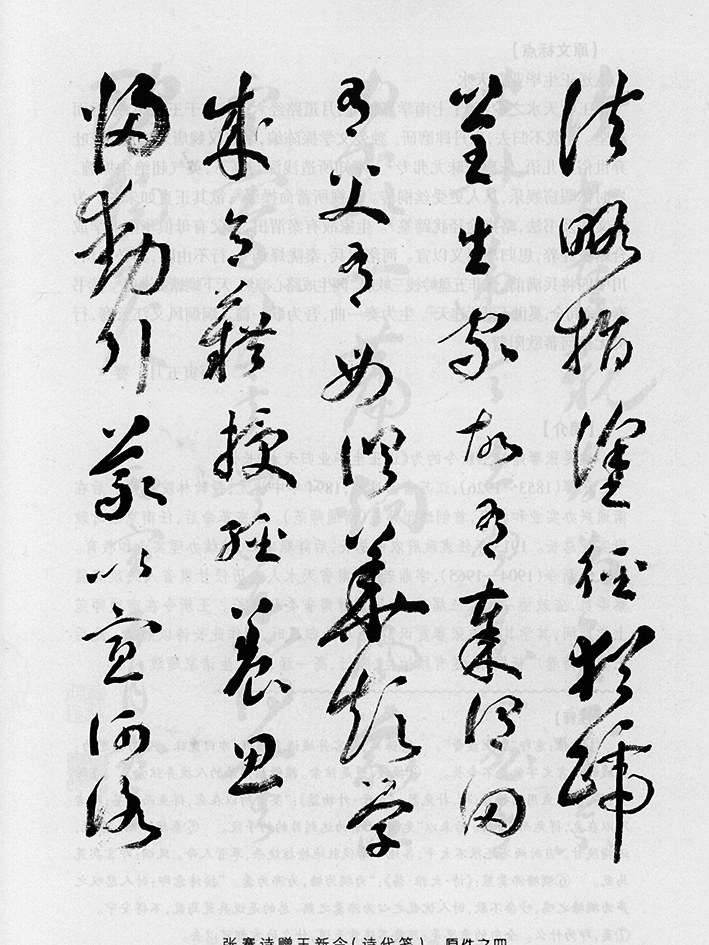

兰州大学历史系王劲教授两年前给我寄来张謇赠其叔祖王新令诗卷的照片,来信说:“张啬翁赠叔祖新令公诗卷,原有两件,一件毁于‘文革’,现存一卷。现寄上所存一卷的照相,原打算放大一下,你看起来方便,不意底片一时翻检不出,只好这样寄上。两诗啬翁集中《诗录》均收有。陈衍、冒广生、高一涵题跋亦寄上。新令公离开南通师范后,在安徽、西安、兰州做官,供职于方振武、于佑任、邓宝珊部下。1935年去南京,做了十多年的监察院委员,49年未去台湾。奇特的是他的党派是民盟(重庆时期加入)。他与章士钊、于右任、沈尹默等颇有交游。”

陈衍、高一涵的题跋侧重书法评价,如“草圣张颠笔有神,山阴妙腕更无伦”之类。难免溢美而流于俗套。倒是冒广生(鹤亭)更着眼于师生之间的深厚情谊:“啬翁久作琅山士,绝笔长谣墨尚新;增得人间师友重,间关一卷不离身。”“东坡白发扬州路,尚感欧阳国士知;难怪今朝王法护,抚琴一恸为钟期。”另有濮一乘题诗亦尚可读:“洵知老笔意殷殷,嘉话何殊白练裙;一任张芝夸绝艺,王家自数右将军。”“负笈江东路几千,濠南宾馆散如烟;知君展对增惆怅,绛帐尘封二十年。”

王劲来信还附有1937年3月8日出版的《文艺》双周刊一篇文章的复印件,题目是《啬庵师送王生毕业归天水诗卷跋》,署名怡生,又自称公毅,为新令通师先后同学。此文提供了诗卷有关历史背景,并追忆张謇为新令饯别时的赠言,不仅可以增进对诗卷的理解,而且充分展示了通师尊师爱生的良好风气。全文如下:

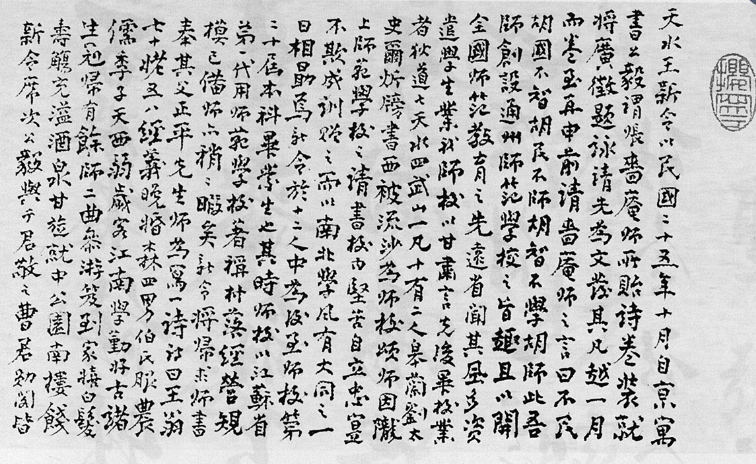

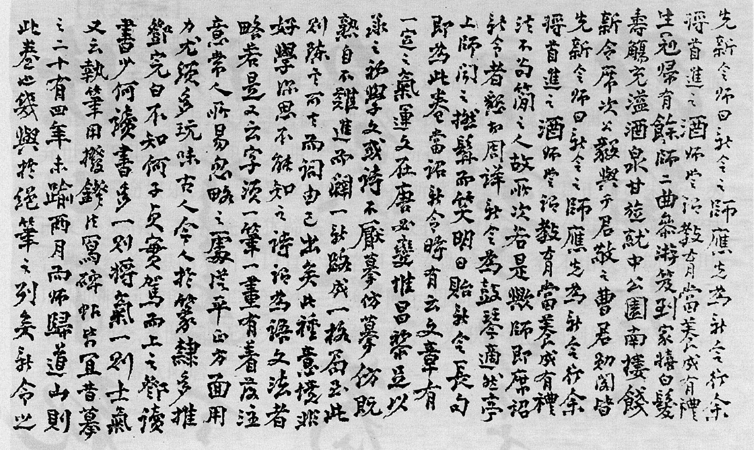

天水王生新令,以民国二十五年十月自京(南京——引者)寓书公毅,谓啬师前贻诗卷装就,将广征题咏,请先为文发其凡。越一月,卷至,申前请。啬庵师之言曰:“不民胡国?不智胡民?不学胡智?不师胡学?”此吾师创设师范学校之旨趣,且以开全国师范教育之先。远省闻其风,多资遣学生业我师校。以甘肃言,先后毕校业者,狄道七,天水四,武山一,凡十有二人。皋兰刘太史尔炘榜书“西被流沙”为师校颂。师应陇上师范学校之请,书校内“坚苦自立,忠实不欺”成训赠之,而以南北学风有大同之一日相勖焉。新令于十二人中为后至,师校第二十届本科毕业生也。其时师校以江苏省第一代用师范学校著称,经营村落历三十年,师亦稍稍暇矣。新令将归,求师书奉其父正平先生。师为写一诗,诗曰:“王翁七十姥五八,经义晚婚森四男。伯氏服农儒季子,天西弱岁客江南。学勤好古诸生冠,归有余师二曲参。游笈到家嬉白发,寿觞充溢酒泉甘。”旋就中公园南楼饯新令,席次,公毅与于君敬之、曹君勋阁、王君辛伯皆先新令。师曰:“新令之师应先,为新令行,余将首进之酒。”师尝谓教育当养成有礼法、不苟简之人,故所次若是欤?师即席诏新令者,恳切周详。新令为鼓琴适然亭上,师闻之,掀髯而笑。明日贻新令长句,即此诗卷。当诏新令时,有云:“文章有一定之气运,文在唐必变,惟昌黎足以承之。初学文或诗,不厌摹仿;摹仿既熟,自不难进而辟一新路,成一格局,至此则陈言可去而词由己出矣。此种意境非好学深思不能知之。”诗谓“为语文法”者略若是。又云:“字须一笔一画有着落,注意常人所易忽略处,从平正方面用力,尤须多玩味古人。今人于篆隶多推邓完白,不知何子贞实驾而上之。何读书多,邓读书少;一则士气,一则将气。”又云:“执笔用拨镫法,写碑帖皆宜。曩摹颜柳苦不肖,用拨镫法后即头头是道。”诗“为语书法”者略若是。此民国十五年六月事,民国十五年即师校创设之二十有四年。未逾两月而师归道山,则此卷也,几于绝笔之列矣。新令之归,公毅私以何时再见此卷为叹,不图仅阅十年,又得珍重审览。吾师当年饯别之心情,授书之神态,如复见之。此十年中,师校忽焉由省代用复私立。定章,师范附设中学,师校又忽焉称中学。未几,师校又忽焉奉令复师范由附设复独立。“天下蜩螗羹复煎”,诗言至可味也。新令与余各遭无父之痛,且同在民国十八年,若敬之、若勋阁则又先后失母。“有父有母俱华颠”,诗言尤可念也。新令游学国外之志未遂,历浙皖豫晋青海诸省,军书政牍,时有杂遝之感,而未尝一日废书。今列监察院,闻其爱文学,探新编,窥摩汉魏唐宋诸儒,仍一如诗所云。新令持此卷若拱璧,为言从师校归去,国民军败衄,道路为梗。惧此卷之失也,内之铁匣,付诸邮传。途次检查苛,编韵句“探字”竟全损,贤韵句“宋”字、前韵句“将”字,船韵句“岭”字并损。又言天水为匪窖数年,家人苦心护持,此卷得未罹兵燹,言之不胜累欷太息之情。今又殷殷然乞余文。诗云“炯炯风义江云骞”,新令体验盖已久矣,此则展卷而益为之悠然神往不置者也。

张謇赠王新令两诗均收入《张季子九录·诗录》,题为《送王生毕业归天水》《王生求书归奉其父,其父年政八十,母五十有八,兄弟四人,生最少者也,写一诗予之》。张謇对王新令的赠诗蕴含着他对通州师范学校的一往情深,他为这所学校已经倾注无量心血与精力,而且把它看作自己的骄傲与希望。当这所学校还在筹建之际,他即已自豪地宣称:“夫中国之有师范学校,自光绪二十八年始;民间之自立师范学校,自通州始。”他亲自为这所学校选定校址,关注并指导全部修建工作。由于过分劳累,他在1903年初曾“腰酸咳血”,但仍然没有停止任何一天工作,有时不顾病痛住在校内照管修建工程。在开学前一天晚上,他亲自与庶务(职员)逐一敲牢学生宿舍门上挂名牌的钉子。他的作风一贯严谨扎实,门牌要正,挂钉要牢,不容许有丝毫差错,因为学校的环境、建筑、设施、管理都将对学生产生经常而深远的影响。在70多年后的今天,我们可能对赠诗中某些陈腐观念难以苟同,但却不能不为这位忠诚的教育家对学生的诚挚情愫所感动。

(作者单位:张謇研究中心)

(原载《张謇研究》2025年第3期)