张謇通海垦牧立五碑

£ 朱今更

张謇通海垦牧,自1901年至1920年共立碑五座,其中通海分界碑三座、盐农分界碑与建闸记事碑各一座。

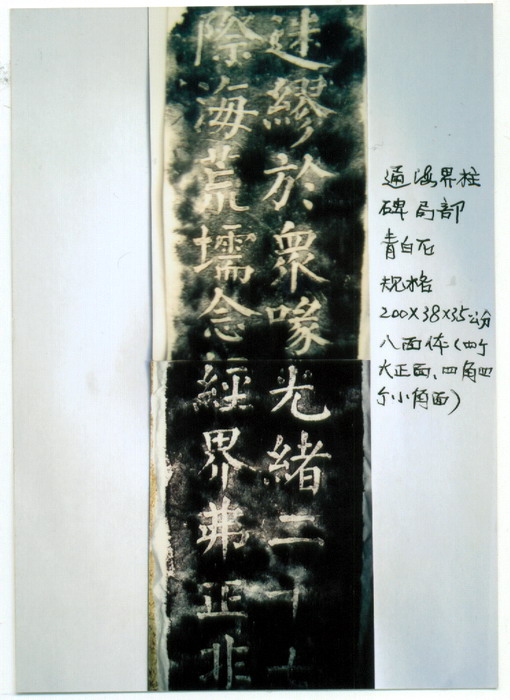

一、通海界柱碑

张謇1901年10月30日立,张謇日记称碑文由210字修成200字,后定为224字。柱体青白石,高2米,面宽38公分,厚35公分,重约半吨,八面体,四个正面阴刻碑文,每字7×8——8.5公分,四角削平成小面刻诗词。碑址在今东南中学大门前王海公路地段,原小沙洪河与通沙河交会的三岔河口,有界碑、界碑亭和界碑庙三位一体的建筑,合称界柱亭。《口碑》载庙内供黄道婆塑像,意号召植棉,四周有四季花卉、苍松翠柏,风景宜人。界碑明確南属海门、北属通州。1932年,界柱亭西北一顾姓大户,说柱亭碍了他家风水,一日夜将其拆毁。

2015年,海复镇名医陈利阁老先生说,上世纪六十年代发现界柱碑作地屏铺他哥门前场心里,即派人挖出送至东南中学,后几经搬迁而折断,常卧室外树根边。2015年东南中学四合院大修后移至张謇纪念馆内,横卧于墙边地上。

二、关庙通海界碑

关庙即关帝庙,供奉关羽、关平、周仓塑象,为1890年张謇所建,意在以关羽诚信宣传投资垦牧有保障。庙址在海复镇中心河北头向东转弯的河角内。解放后那里建了酱油厂(食品厂),今为新建居民住宅区。

关庙坐西向东,有七路头瓦房六大间及配套厢房,占地约六亩多。庙前立石碑一座,上刻张謇手书“通海界”三个大字,明确南属海门、北属通州,故又称界碑庙。1947年被敌人借故拆毁,界碑不知去向(摘自《启东文化考》,文中1890年应为1901年或1908年,因张謇垦牧于1901年始,1904年始建海复镇)。

三、垦牧公司通海分界碑

垦牧公司通海分界碑1911年立,张謇在《通海定界后记》中说:“合立界碑,俾两境居民、公司佃户晓然知界碑之北属公司,第一至第四及牧场地归州辖,界碑南之第五堤到第七堤地归厅辖,纳赋诉讼分别有确矣。”

分界碑系花冈岩石质,110×33×14公分,已对断,与界柱碑共横卧于张謇纪念馆内。

据原启东市文化局文物办主任黄椿先生回忆,该碑发现于海复镇西北角民沟里,1996年打捞出水,有痕未断,那里北靠蒿枝港大河,河北是一堤,碑向东即二堤。

以上三碑可连为一条西北向东南的直线,南属海门,北属通州。

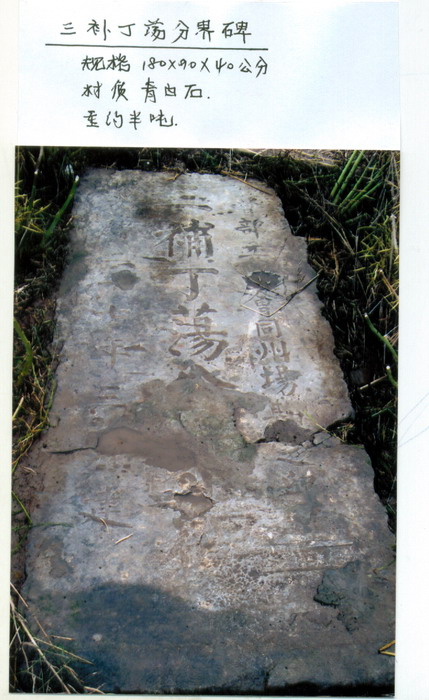

四、三补丁荡分界碑

三补丁荡分界碑1902年1月21日立,规格为190×90×22公分,青白石,重约半吨。“三补”为农区(补为“一沙一滩坍后复涨之地”,三补往西25华里多是大二补和二补、头补);丁荡为盐区(丁指烧盐人,荡指荡田),碑址在今三甲镇东南二甲南头,即大二补河北,时属牧场堤,东距碑名三补约二华里多。我在前三年中,寻遍三补范围内所有沟边宅头,访遍了所有八九十岁老人,未见任何影踪。2016年五月一天早上,我在二甲南头的新港河大桥南走访(即大二补范围),无意中从一位八十多岁顾大伯口中得到线索,寻访一周后,终于在碑址东北角三里远的海边杂草与油菜共生的荒地里找到了它。石面上已积聚了一层盐土结晶,清洗后始见原貌,但已遍体鳞伤,下部已断,无法拓印。原来该碑在40多年前,移至该处凿孔作盐场抽海水的机器底脚,后来又被丢弃荒野失落于世;至于为何碑与址不符?主要原因百年前运输困难,那时新港河是通海的港梢,小汍水浅无法再向东,船到那就卸在那。

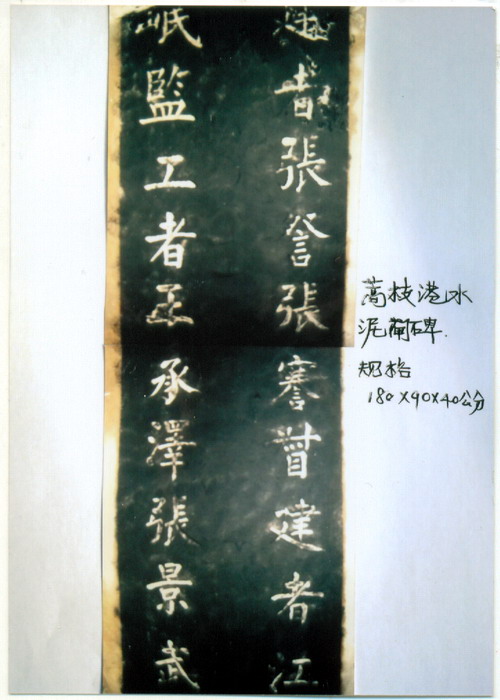

五、合中闸水泥闸碑

当地称陀(大)闸、七门闸(有七孔),张謇1920年5月18日建蒿枝港闸所立记事碑,址在闸北侧河边(今新闸西200米)。上世纪日寇侵占时,闸与碑均遭毁坏,缺了碑顶与底座,成为残碑,两行顶端各缺一字:

○建者张詧张謇督建者江(缺“导”字)

○岷监工者王承泽张景武

碑文中,张詧为张謇三哥,江导岷当时为通海垦牧公司业务主管之一,王承泽身世不明,张景武为张謇侄儿。

上世纪五十年代中期,我在海复棉厂(建在通海垦牧公司内)工作时,节假日常去闸口观海写生,也常坐在闸碑上休息,并经常揣摩碑文及书刻之技,故对闸碑印象较深。2009年建新闸时,移至闸管所内。

上述五座碑刻,虽已致残,但它是张謇垦牧弥足珍贵的文化遗产,也说明张謇还是个近现代书法大家。70年前我临帖学书,首学的就是《通海界柱铭帖》,吕四人惯称“张氏颜体状元帖”,字体饱满厚重;另三座碑文,在颜体中溶入了柳体,成为柳骨颜肉,刚柔清秀,给予人美的享受。

五座碑刻犹如饱经风霜、不畏艰险的历史老人,100多年前的海边草荡荒滩,一望无际不见人烟,但“几无一寸无主、亦无一丝不纷,”《大生系统创业史》指出,“张謇垦牧清理围垦、盐业用地纠纷,先后用了八年时间”,八年近3000天,张謇每日都在为此操劳,立碑划界一丝不苟,既有益于创业,又有效地维护了当时社会的安定。这种可贵的精神,正是当今我们实现中国梦所必须具有的。

(作者单位:海门市张謇研究会)

(原载《张謇研究》2019年第2期)