关于《张詧与张謇》

陶 崝

(来源:“林下杂忆”公众号 2025年10月19日)

(作者与外祖父张敬礼合影)

我的习作《张詧与张謇》在“林下杂忆”公众号发布以后得到了许多读者,特别是我母亲张熙武的家乡南通地方的朋友的垂注、鼓励。

对于这篇习作所引起的反响,我始料未及、非常感动。“公道自在人心”。南通人没有忘记我母亲的祖父张詧曾经为这片土地付出的一切。

感动之余,多说几句。

一

我是在读小学三年级的时候知道张謇这个名字的。那是一个阳光明媚的中午,我放学回家吃午饭,远远的望见父亲在二楼阳台口的沙发上坐着。我告诉父亲我得了期中考试年级排名的第十名。

父亲很高兴,拿出一册薄薄的《辞海·中国近代史分册》,翻到某一页指着“张謇”这一条,告诉我这个人是我母亲的叔祖父,清朝末年的状元。我清楚地记得那册《辞海》对张謇的评价:近代“立宪派、资本家”。

听说母亲的祖辈有这么一位“全国排名第一”的读书人,当然对我在学习上力争上游有很大的鞭策作用。不过如果我对中文、历史没有特别的兴趣,这个消息的影响也就仅此而已。

年代虽不久远,时代却已天翻地覆。出身于那样的一个家庭,对于后人不仅没有任何实际意义,而且会带来负面影响。毕竟那个年代官方对张謇的六字评价并不是什么美谥。

二

我听母亲讲过,文革闹的沸沸扬扬的时候,外祖母徐筱畹在江宁路363弄16号的三层阁烧了很多的书。我揣想这些被烧毁的书一定有很多是母亲的外祖父徐乃昌当年刻印的古籍,也一定会有母亲的祖父张詧、叔祖父张謇兄弟的著作,比如张詧的《具孺堂集》、张謇的《张季子九录》。

总之,因着时代的巨变,不过解放二十年的时光,到我出生的时候,江宁路家里已经没有一册与张家有关的文字资料了。

当然,母亲和大舅张廉武给我讲过一些以前家里的故事。不过故事的内容主要是日常生活琐事,讲的目的无非激励我的学习积极性,培养我勤俭节约的习惯,涉及近代史不多,讲故事的人也并没有自矜的意思。

三

小时候看戴敦邦的《秦始皇》、刘旦宅等人的《吕后篡权》这两种连环画,居然从此培养了我对历史的浓厚兴趣,中学时代还得了上海市历史竞赛的二等奖。

虽然高考的时候没有报考历史系或者物理系下面的考古专业,而去读了国际金融,但是我对中文、历史的兴趣却始终不减。

既然喜欢历史,张謇又是母亲的“四爹爹”,所以自然就注意搜集与张謇这位历史人物有关的书籍文献。

上世纪九十年代,我在上海福州路古籍书店买到了一部一九三五年中华书局聚珍仿宋版的《张季子九录》。

二零零六年我第一次去北京出差,就在南新华街中国书店买到了一部一九四七年南通翰墨林书局出版的《张季子九录录》,出版人是我的外祖父张敬礼和他的堂侄张融武。

还有一部在北京买到的《张南通先生实业文钞》,也是解放前翰墨林的出版物。

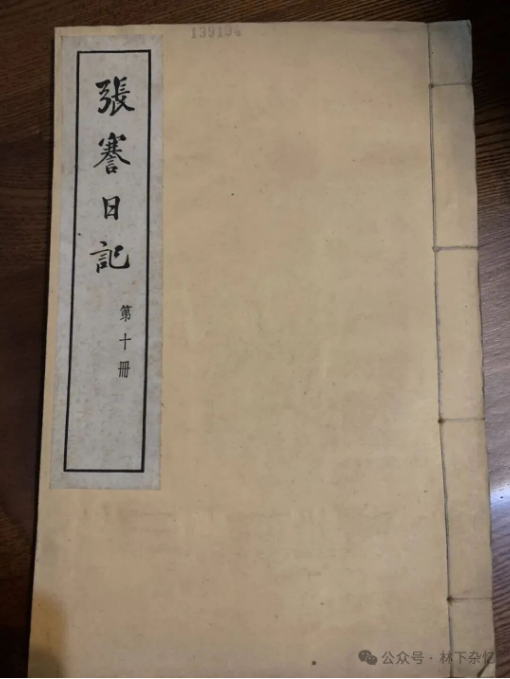

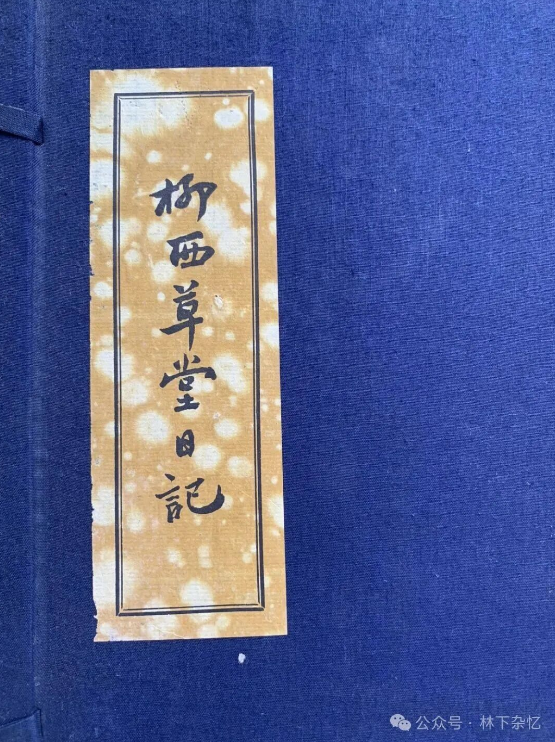

张謇有一部《柳西草堂日记》。解放前夕,这部日记的前半部被我外祖父的长嫂沈茂筠的侄儿沈燕谋带去香港,后来又带去台湾。后半部留在了南通。

上世纪六十年代初,在国内出现的短暂的第一次张謇研究热中,江苏人民出版社影印出版了留在南通的后半部张謇日记。

(江苏人民出版社影印《张謇日记》)

六十年代末台湾方面也影印出版了燕谋带去的前半部日记。那正是南通当地大批特批张謇,甚至开棺曝尸的时候。

(台湾文海出版社影印《柳西草堂日记》)

前些年这两部日记影印本分别在北京和沈阳出现。我拜托京、沈两处的好朋友帮我接洽交易,寄到上海。此中过程有劳朋友颇多,听说沈阳的交易地点是在一处老公房的顶楼,很有恐怖诡异的氛围。

当上下两部、分别来自内地和台湾的张謇日记影印本在问世半个世纪后在我手里团聚,镜圆璧完,我心中的快乐和得意,实非言语可能表达也。

上面几部线装大部头以外,还有一部一九八七年四月上海人民出版社初版的《张謇存稿》、一部一九九四年十月江苏古籍出版社初版的《张謇全集》,分别购买于绍兴路的人民出版社门市部和警备区背景的常德路军事书店。这两部书今天都已经很难得了。

张融武的弟弟张绪武主编的画册《张謇》、《张謇与梅兰芳》则是我在北京出差的时候抽空去全国工商联办的出版社库房搜集得到的。

前些年我在南通的张謇研究中心还得到了好几种中心整理、重印的相关文献。

此外只要是在书店看见与南通张氏相关的出版物,我一定会买下收藏。

三十年下来,我收藏的南通张氏相关的图书不下几十种。

四

几年前我行使了人生的选择权(option),可以比较自由地支配自己的时间,系统地阅读多年积累的这些与南通张氏相关的书籍文献。

张爱玲曾经回忆她的父亲张志沂抽足了大烟之后精神焕发,在房间里踱来踱去,抑扬顿挫、一字不差地背诵他外祖父李文忠公的奏疏原稿的情景。

时代又过去了一百年,今天即便旧时世家的后人,除非中文或历史专业出身,恐怕也很少能像张志沂那样通读先辈文稿的了。

好在我做学生时的古文底子还过得去,清末民初的大人先生们的文牍也不算过分古奥。我读张謇存稿、全集的文字居然朗朗上口。姚谦先生关于近代南通社会和农垦事业的口述历史读来更是津津有味。

书读得多了,我对当年南通的历史就有了一些了解。张詧、张謇当年在各项事业中的分工和作用在我的脑海中清晰起来。我注意到一个现象。

说到无锡荣家,总是荣宗敬、荣德生并提,而说到南通张家,却一般只说张謇,不提张詧。即使兄弟并提,多数情况下也是弟弟在前、哥哥在后。

前几年出版的《百年张家》,副标题就是“张謇、张詧及后人鳞爪”。即使在“家”的大屋檐下,哥哥也被排在弟弟之后。

哥哥在前、弟弟在后的也不是没有。近十年前我在南通纺织博物馆看到的陈列说明就是“张詧、张謇”。当时我还就这个问题请教纺博的一位专家老师,她马上反问道:“哥哥不应该在弟弟之前吗?”

我阅读了历史文献后发现,“张謇、张詧”的提法不仅有违中国自古长幼有序的传统,更不符合张氏兄弟在世时的历史真实情况。

上世纪初至二十年代的南通地方,无论列名文电报章,还是出席大小集会,从来都是退庵在前、啬庵在后。在当年南通各项地方事业中张詧主内、张謇主外,哥哥处实、弟弟居名。哥哥的声名虽难免有时为弟弟所掩,但兄弟间并无主次之分。

张孝若编著的《南通张季直先生传记》第一次出现了张詧“颇有赞襄(张謇)功劳”的提法。彼时张謇已经离世,张詧则为躲避国民党政府通缉远隐大连。“赞襄说”当为后来对兄弟俩在南通事业中作用的评价出现主次之分的滥觞。

五

输入大脑的内容多了,难免就有输出的需要。我不揣浅陋,整理编写《张詧与张謇》这篇习作,又数次修改补充,就是现在呈现在“林下杂忆”公众号里的样子。

如前所述,我虽与南通张氏有血缘上的联系,但是在学习、研究南通近代历史的道路上,与普通的历史爱好者乃是处于同样的起点,并无优势。

抑有进者,因为与南通张氏血缘上的联系,我就比一般的历史爱好者存着更为敬畏戒慎之心,时刻避免感情因素,务必保持客观公正的立场,还原历史的真实一面。

学习、研究南通张氏史料,除了前述时间、资料储备及中文阅读理解能力等客观条件外,我觉得主观上还有两点重要经验。

一是对历史特别是当年典章制度应有基本的把握,以便对接触的史料做出准确的判断,去伪存真,去芜存菁。

一个例子是我在《载泽与徐乃昌》一文中对徐乃昌任职江南盐巡道年代的考证。当时我看到那些关于徐乃昌任职淮安知府后旋即升任江南盐巡道的说法就心生怀疑,怀疑的依据就是我过往对清朝官制升迁的了解。从这个怀疑出发,进一步寻找史料,最后达到证伪的结论。

二是对历史真实保持敬畏之心,杜绝一切文学化、戏剧化的想象,宁可朴素无华。

曾经看到一段张詧七十大寿场面的描述,说张詧第五子张敬敷当时跟哥哥姐姐们一道簇拥在父亲身边。敬敷本名希祖,意思是纪念他父亲七十岁的时候生的他。那么张詧九月三十日七十大寿的时候,这位小儿子即使已经出生,也只是襁褓中的婴儿,怎么可能一起簇拥呢?这里描绘的场景虽然喜庆热闹,可惜来自想象,经不住推敲。这样的文字放在小说里不妨,却不能作为历史记录。

再举一例。有一段时间张謇常常被称为“末代状元”,虽然增添了戏剧性,可是与历史不符。张謇是光绪二十年(1894)甲午恩科状元。清朝最后一科会试是光绪三十年(1904)甲辰,末代状元刘春霖。旁人这么说也就罢了,可是张謇的后人也做如此说,就有失严肃了。

六

张詧与张謇不同,因为负实际责任的关系,行多于言,留下的文字不多。这就使得后世研究张詧的困难远远大于研究张謇。

因此之故,我写《张詧与张謇》就只能从李宣龚、夏敬观、顾公毅、曹文麟等人以后辈学生的视角撰写的纪念性文字去感知想象当年张詧的事迹风采。

还有一部《大生系统企业史》对于了解张詧在大生系统企业的中流砥柱作用有重要的参考价值。这部巨著的执笔者之一张遂吾,本名张缵武,长期在大生三厂工作。他的父亲就是张詧的次子张仁祖。

另一位执笔者大生副厂的黄稚松、修订者南通二中的管霞起在文革结束后调到南通市图书馆工作,会同复旦大学历史系的杨立强、沈渭滨、夏林根,承担了上海人民出版社出版的那部《张謇存稿》的编辑工作。可惜那时缵武舅已经病逝了。

缵武舅当年的心血和付出为后人研究张詧提供了很重要的基础,是不可磨灭的。

因为文献资料和个人学力的局限,《张詧与张謇》只能是一篇习作。

我衷心希望这篇习作能够继续吸引人们对张詧生平、对更多历史真相的兴趣。

我衷心期盼张詧的《具孺堂集》有一天可以重现人间,为后人进一步研究张詧提供有力的支持。

结语

小时候外祖母嘱我称她爹爹,称当时在南京的外祖父南京爹爹。我成年以后才知道爹爹是南通人对祖父的称呼。

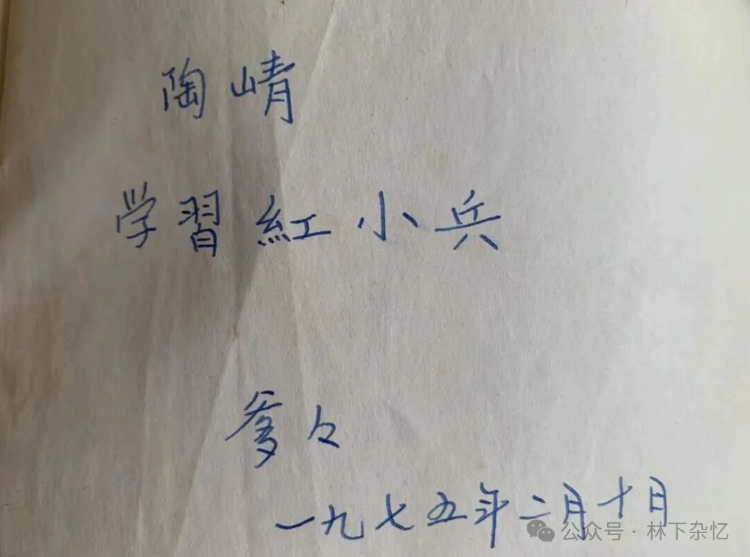

(作者外祖母徐筱畹1975年4月28日

逝世前两个半月给作者的遗墨)

如果爹爹们和母亲在天上知道我写了一篇《张詧与张謇》的习作,她们想来是会欢喜赞叹的吧。