张謇与南通美术(三):

丹青交游引名家荟萃 教化更俗昌城市文风

沈启鹏

(来源:江海文化 2022-04-24)

张謇虽然不是画家,但他是诗人,是书法家,是中国书画收藏鉴赏家,是南通近代美术事业的拓荒者。他涉猎到绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、博览业等。本文依据大量史料,就张謇的书画情缘,以及他凭借文化艺术促进近代南通经济和社会发展作出的卓越贡献进行了探索。

丹青交游 引名家荟萃

张謇不仅延聘荷兰水利专家特莱克、国学大师王国维、著名戏剧家欧阳予倩,韩国诗人金沧江来通工作,还广纳各路贤才,包括近代国画大家陈师曾(衡恪)、南社著名诗人诸宗元、绍兴籍书画家李祯(苦李)、苏州籍刺绣艺术家沈寿等。

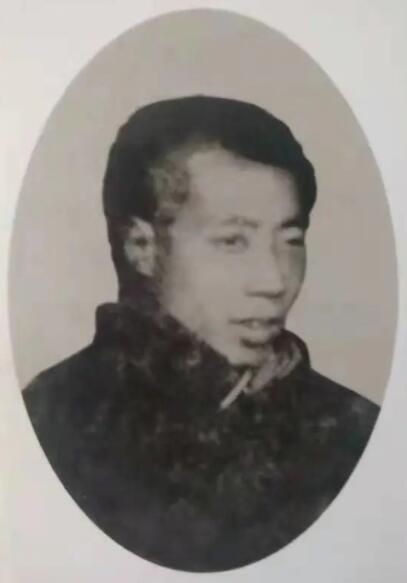

陈师曾(衡恪)

陈师曾为清末著名诗人陈散原的儿子、现代学术界大才子陈寅恪之兄、南通籍同光派诗人范伯子之婿。因承家学,诗文、金石、书画皆佳,为民国初年北方画坛领袖人物。早年与鲁迅留学日本。1910年被聘为南通师范学校和南通五属公立中学博物教员凡三载。知识广博,笔墨高超,画名大,求墨宝的人也多,对南通画界影响很大。当年流传在通的作品现存博物苑不少。有感于“西洋画输入吾国者甚少”和受欧美画风洗礼的日本“艺术日新月异,而吾国则停滞不前”,于是翻译了日本人久米的《欧洲画界最近之状况》一文,1912在《南通师范校友杂志》第二期上发表,为南通画坛带来一股清新的学术空气。在纪念辛亥革命一 周年南通庆祝大会上,陈师曾亲自改定学生集体创作的“通邑光复纪念歌”,表达出对建设新国家的向往。在通三载,作为吴昌硕的弟子,他常赴上海请教,因仰慕吴昌硕(仓石),而以“染仓室”为斋名,他们的情谊在亦师亦友之间。美术评论家木林先生认为:“这位留过洋,学过科学,画过油画的画家的确是本世纪初叶西化风中最先欣起回归民族传统之新风并理直气壮地宣扬民族传统之伟大,且对中国传统艺术精神进行深入研究和现代阐释的第一人”。[1]傅雷先生则对他冠以“大师”之名而与吴昌硕并列。

吴昌硕(缶庐)

由翰墨林的诸宗元推荐,张謇聘吴昌硕弟子、江西南昌画家李桢来南通任翰墨林书局经理。陈师曾则常与诸宗元、李桢、徐亦轩、曹文麟等学者名流论艺于西园。寄居南通的画家日渐增多,一时间南通画坛热闹起来。这期间,活跃于南通画坛的还有画人物的王燕、画荷花的陈蕖、画菊花的张蓁、画梅花的马绍琦、画芦雁的吴宗海、画罗汉的许林、画山水的刘声怀、潘浩,画仙佛人物的陈效韩和客居南通的人物画家单竹孙等。

李桢(苦李)

张謇有一个十分广泛的多层面的社会交际网络,上至朝廷重臣、民国政府要员、工商巨头、学者名流,下至乡里百姓、同窗至友,其中亦有不少书画雅士,艺坛高手。他与书画大家吴昌硕、京剧名角梅兰芳、刺绣艺术家沈寿的交往尤深厚,足见张謇浓浓的美术情结。

吴昌硕推崇南通李方膺洒脱纵恣的精神,又有诗文挚友、《南社》社员诸宗元在通翰墨林任职,张謇办实业、兴教育、成绩卓著,蜚声域外,对张謇久仰大名;而吴昌硕继承“扬州画派”的画风,引领海派风骚,极受日本学者推崇,也深得张謇景慕。他们交谊甚笃,时有诗书往来。张謇在狼山北麓建林溪精舍请吴氏书石鼓文“磊落矶”于巨石之上,又请书“小磊落矶”于翕崖溪侧另一姐妹石上。

张謇七十大寿,吴昌硕绘“达摩阁”一幅相赠,并书“耕桑王者事,松柏岁寒心” 寿联。吴昌硕八十大寿,张謇以《吴昌硕八十生日征诗》为题贺辰“吴兴逸民诗, 沪渎缶户翁。身世因时左,声各与海东。常将书作画,自以叹为聋。介酒饶贤子, 深衣独古风。”张謇早于吴氏一年去逝,昌硕闻讯悲痛不已,自撰挽联并挥书曰:“阅南通自治篇,独立经营,模范真可该乎全国;读周官考工记,同人食极,知遇亦不薄于姬公。”其知交之情,感人肺腑。

张謇不仅为铁崖女士画册作序题诗,为平等阁主人题《中国名画集》序文,还为陈峙西订画例:“吴缶庐近以书为画,纵恣自喜,学者视为方便门。然耶?峙西亦学缶庐有得,而贫过之。为订润例如左。”[2]关爱提携之情不难体会。曾任崇明县教育会会长的海上画派苏人权,曾有作品入选“中华民国第一届全国美展”,获1915年“巴拿马万国博览会”奖牌,张謇多次在南通与他相会,诗文唱和,并得张謇书赠的条幅。

张謇十分器重人物画家单林(竹孙),认为“眼中能画人物者,推单竹孙为最”。曾为单林画题诗跋曰“竹孙画儿妇团 图小帧,意致绝佳。竹孙与余游久,身后又为营南山之墓而藏,其画绝少,乃以三银币得之,题诗于上即名之曰儿女团图”。更见推重之意、单林也作了不少令张謇满意的画作,如《厂儆图》《荷锄图》《五十小像》等等。

值得大书一笔的是张謇年代南通曾有一个全国闻名的书画会。南通历史上最早的书画社团是“五山画社”,即康熙三十七年(1698)由画家李常筑借水园,与社友雅集14年。乾隆七年(1742年)李方膺、丁有煜联合通属艺术界人士遍邀如皋、泰州书画名流趁院考之机成立“沧洲会”,不料遭官府所阻,未能如愿。

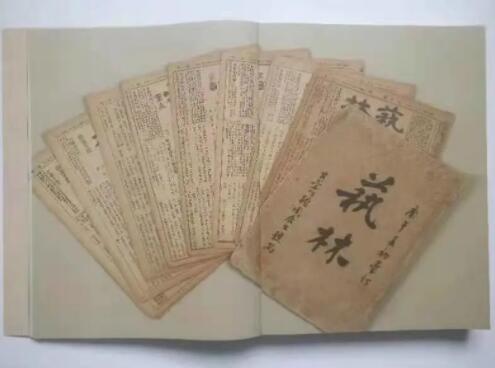

《艺林》丛刊

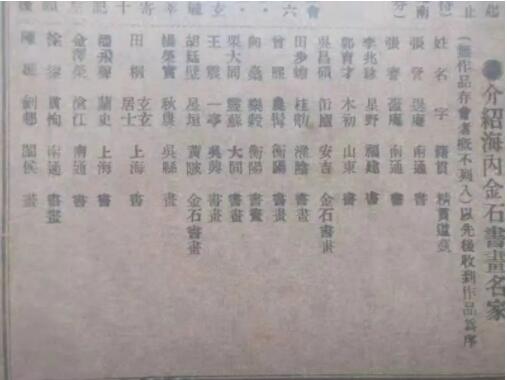

1924年3月2日,由张謇、金泽荣、徐鋆、凌泽、俞吟秋等人发起,张謇资助成立“南通金古书画会,俞吟秋任会长。书画会以“研究金石书画,发扬国粹,表徵艺术”为宗旨,以推动南通地区金石书画活动。其会员有吴昌硕、王一亭、张大千、朱屺瞻、徐悲鸿、钱化佛、金拱北、朱石其等,成员约280人之众。遍布河北、山东、湖南、湖北、江西、福建、广东、四川、浙江、江苏等省。会址设南通公园内。1924年6月21日至23日在南通公园举办“南通金石书画会第一次展览会”,陈列作品300余件,规模可谓空前壮观。又出版刊物以助研究、交流。1924 年7月7日至1926年5月1日出版《艺林》33期。设有“艺术研究”“文苑”“艺林新闻”“名家题字”等诸多栏目,并出版《中国名人金石书画集》两集和个人画册、图谱、墨迹、手扎扇集等十余种。其价值和影响符学武先生有《艺林馨芬、历史弥香》专文论述。

《艺林》丛刊第一期

将张詧、张謇名列海内金石书画家之首

书画会虽只历时两年,却影响广大而深远。20世纪初,上海不仅是中国的经济中心,也是文化中心。据统计,当时全国各地画会共117个,上海就有41个,期刊全国46种。[3]若没有张謇兴办的实业、教育、慈善事业,若没有张謇兴办的长江客运交通、公路交通和电话,若无“中国理想的文化城市”和 “模范县”的美称,若无张謇向外开拓的积极姿态,南通的画会画刊就不可能办成。晚年张謇兴办南通书画会此举,真使南通画坛在上海及周边这个国画“金三角”争得光彩,可谓南通历史上从未有过的美术盛事,影响深远。

教化更俗 昌城市文风

繁荣美术、昌盛文风,张謇收藏、鉴赏、捐赠字画,创博物苑设美术部,重修观音院、收藏观音像,育人才、引名家,缘于他对美术的重视。在他《题中国名 画集》一文中,更看出他的美术主张:“平等阁主人古今名画,用玻璃板印,数月以来,续成四集。其意将以美术为实业教育之新鲜空气,用意良远……政教不化为风俗,不得为大成。及其成,则又不复见政教措施之迹,然则知治国不易言。斯集之流传,要不可谓无关于世道矣。宣统纪元二月。”[4]

1917年9月30日,张謇在“南通公园开幕演说词”中,充满激情地说:“鄙人甚愿萃世界美术于南通,尤愿由南通而推之全省全国。论者辄以鄙人之志愿为妄为奢,然推此志愿由已以及子孙,继续为之,又安见其无成功之一日哉”[5]。

张謇不仅愿“以美术为实业教育之新鲜空气”成教化助人伦,还希望将世界最好的美术集萃于南通,再由南通推广到省内外。他甚至立下愚公移山之志向,锲而不舍,久久为功,不会没有成功的那一天!今天出现的“中国美术南通现象”难道不是对张謇百年前打下坚实基础的最好回馈吗?美术从来就有认识、教育、审美三大功能,“成教化、助人论”即是教育之功能。张謇在发展实业的同时,兴教育、办慈善,以开民智以更风俗,最终以促民众素质的提高和实业的发展,用今天的话来说,即两个文明一起抓,经济建设和社会事业全面进步。恰如其分地发挥美术的功能,具体体现在美术教育的递次铺开、美术人才的引进和培养、社会美术活动的开展等方面。

张孝若著《南通张季直先生传记》书影

张孝若在《传记》中,还记载着这样一件事:“有一年过了端午,我父想起点缀风光,就在公园中,开展端阳会,叫人家凡家藏钟馗画像的,只要画得出色,不问远近,都送来陈列悬挂:最古的南北宋,近代的有元明,清代最多,我父最先做诗记胜,叫大家跟着和他。”[6]钟馗乃古代传说中的故事人物,旧俗端午节多悬钟馗像以驱除邪恶。这位护卫正义驱魔逐邪的钟进士也就成了历代画家常画的题材。此次展于中公园端阳会的钟馗像70余轴,作者名传见于著录者20余人。张謇作长诗一首,即借钟馗打“鬼”,伸张社会正义;又以画会友、以诗雅集,不能不说是张謇巧妙运用旧习风俗寓教于乐的一大发明。

张孝若著《南通张季直先生传记》

记载“端陽会"钟馗画像展

建于1914年的通俗教育馆,下设中山馆、美术馆、理科馆和社教茶社,张謇开办美术研究班和昆剧班,兼办《南通报》《城社旬刊》《南通民众》《江北日报》《民风》等报刊,定期举行书画展览;还举办民众夜校,农民染织讲习班,妇女缝纫班及书报阅览,电影放映、体育活动、戏剧演出等,开一代新风。

张謇的博学还表现为除了绘画,在建筑、雕塑、工艺美术等方面也有不俗的见地和非凡的成就。

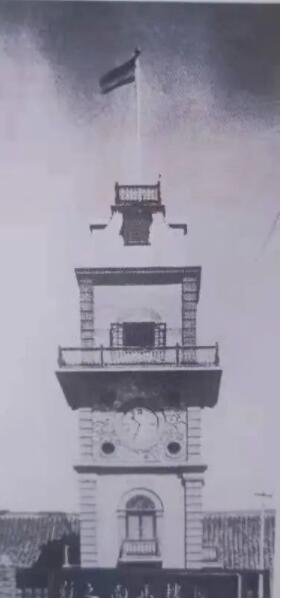

说到南通近代建筑,令人自豪的一是城市规划世界领先(1895年实施花园 城市规划),二是造型各异体现了欧风东渐的时代特征。南通师范测绘科培养出来的孙支夏,在张謇城市建设中一展才华。孙支夏最先在江苏省咨议局建筑设计中崭露头角,奠定了中国近代最早建筑师的地位;南通总商会、俱乐部、濠南别业、博物苑、更俗剧场、图书馆、厂房、医院、盲校、银行、五公园、气象台、钟楼、跃龙桥,新新大戏院等等清末民初的主要建筑,张謇均一一过问,交孙支夏精心设计施工。这些建筑及其布局形成了“中国近代第一城”独有的景观,是南通城最大的特色。

近代著名建筑设计师孙支夏

南通总商会

南通俱乐部

濠南别业

钟楼

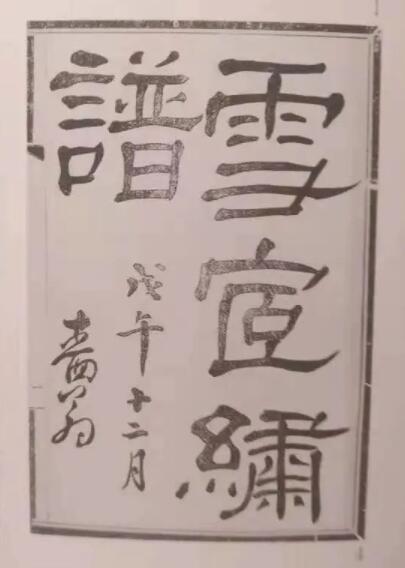

说到工艺美术,就想到了中国第一个刺绣学校女工传习所和沈寿。张謇在 《雪宧绣谱》序言中指出“翘美术为国艺工之楚,而绣当其一”。[7]为此,他聘请名师,创办刺绣职业教育、建立织绣局;开办美术国纽约窗口,送展世界博览会。这对改造提升传统刺绣工艺、发展实业、发展我国刺绣艺术、扩大刺绣工艺品在国际市场的影响都起到积极作用,影响深远。沈寿口述,张謇记录整理的《雪宧绣谱》尤以画理画论融入“绣要”“绣通”而令人折报。

沈寿像

沈寿口述张謇记录整理的《雪宧绣谱》

说到雕塑,张謇也多有关注,略举几例:其一是张謇在狼山观音岩建有观音石刻像,建赵绘沈绣楼珍藏了一批观音雕塑像;其二是将尘封于常熟江边形态奇绝的太湖石运回叠砌于博物苑国秀坛,并镌《美人石记》;其三,张孝若《传记》中有“提倡雕刻”一节:“我父对于中国雕刻像的工艺,也十分的爱惜提倡。十余年来,他曾经到各处访问,聘请了几位很有名的人,到南通贫民工场来传授工徒,分雕刻和塑像二类:很想造就许多人才,精进无已,希望这一类专门美术的手工,不至于衰落失传。”[8]贫民工场专收贫困子弟,教习多种工艺技术,除了雕刻,还有木工、织工、漆工、藤竹工、缝纫工等。今天南通的红木雕刻和红木家具闻名遐迩与当年张謇对雕刻的倡导不无关系。其四,刻孔孟像置师范学校 “以致崇奉祈向之诚”。

园林方面,张謇更有突出的贡献。张謇对城市布局的规划首先是将主城区、工业区、 风景区分开的一城三镇大格局,自1895年选址大生纱厂于唐闸开始实施这一理念,要早出英人三年。其次是城中造园,他认为“实业教育,劳苦事也,公园则逸而乐,偿劳以逸,偿苦以乐者”“公园者,人情之囿,实业之华,而教育之圭表也。先建唐闸公园,后建桥堤相连的东南西北中五公园。挖泥为湖,堆砌成山,广植树木,设置了老人、儿童、青年、妇女休闲娱乐的多种设施,楼、堂、亭、阁、轩彼此呼应,错落有致,佳联尤多,情趣盎然。张謇发《为南通公园征求应用器皿启事》,如藤竹榻椅、衣镜花瓶、书画帧轴、书画挂镜等等[9],动员社会力量,丰富园林建设。他还在五山建私宅小园林。花园式城市的理念是张謇城建文 化的一大特色。

东公园

西公园

南公园

北公园

中公园

张謇在“南通公园开幕演说词”中说“中公园则为美术的建筑,虽工程远不如英美,然竭力做去,不厌求详,则为鄙人抱定之宗旨也”。又说“日之崛起在今前五十年,国人一种尚美好洁之性情,几成为普通风气,故其国之进步颇速。我国苟不于此点提倡之,则空气已浊,凡百事业皆不可为。环顾我通,未尚无尚美 好洁之人也,特无人以提倡之耳。”接着张謇推出南通三位杰出的美术人才:“若罗芬之雕像,向采旧法,近始改用石膏。一试之于狼山观音像,再试之于画片,所制精美绝伦,视之不在日人下。鄙人甚敬佩之。又如金沙张馨谷先生之园艺,亦非蹈常袭故者流,将来必可成家。又如女工传习所余所长之刺绣,别出心裁,方之露香园顾绣之过之”。[10]

雕塑家罗芬之,字蕙亭,民国时南通人,出于罗氏雕塑世家,先祖罗邃,工仕女,有罗美人之称。罗儒,既塑迹画,芬工画佛像、山水,塑名在画名之上;画家张蓁(1880-1932),字圣麟,号馨谷。因爱莳菊、画菊,人称“张二痴”“菊痴”,培植出数百种菊花,张謇赞其“尤精绘画”;绣娘沈寿(1874-1921)初名雪芝,号雪宦,苏州人。将西方油画之光影造型引入刺绣,自创“仿真绣”,开一代新风。张謇演讲之所以推出三位艺术家,在于看重三位的技术精湛、勇于创新,为南通美术界树起“尚美”标杆,用心良苦。

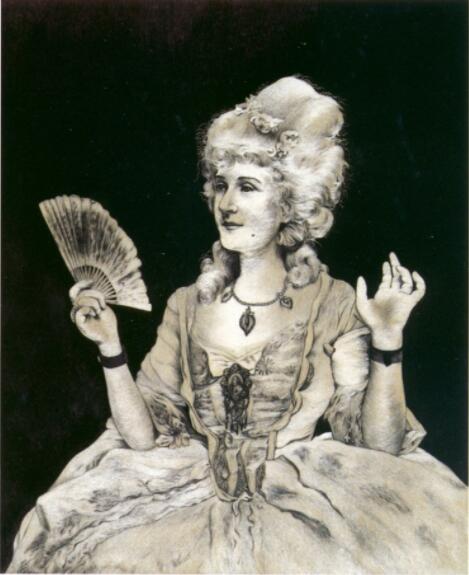

沈寿绣《女优倍克像》

除了上述建筑、工艺、雕塑、园林,张謇还办翰墨林印书局发展印刷出版业、报业,办伶工学校、建更俗剧场,改良发展戏剧事业,建博物苑、图书馆、创影戏制造公司(早期电影)等等,形成一个完整、系统的大美术大文化氛围。

张謇非常重视戏剧的社会功能,认为用戏曲进行社会改良比文字和美术要快捷方便,从而创办了我国第一所戏曲学校——伶工学社,又建了当时中国一流的现代化剧场——更俗剧场,并认为中国艺术必须把优秀分子结合起来,协力改进,方能昌明。于是才有了梅兰芳与欧阳予倩的成功合作。

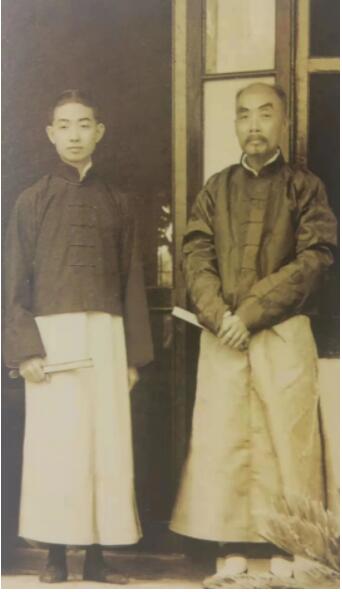

张謇与梅兰芳

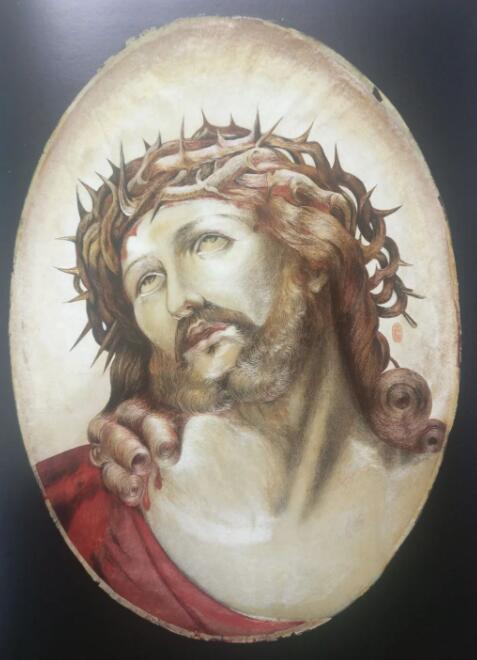

当时的梅兰芳才20 多岁,张謇已近古稀,却每观一场戏赋诗一首,与梅兰芳结成忘年交。张謇对梅兰芳的成长关怀备至,并希望梅兰芳练好字、学好画,籍以提高传统文化素养。在1917年的信函中说:“意欲浣华自今每日学画梅花。方求旧本《梅花喜神谱》及钱叔美画寄赠”,[11]“以汤乐民画梅寄深浣华”、“题画绣花鸟寄浣华”。次年信中又说“得书知艺术增进,曷胜喜慰”。[12]可见张謇对晚辈小友一片关爱之情。1921年在题梅兰芳设色观音像画轴中更有嘉勉:“浣华近年殚精艺术,尤致力于书画,其于前人用生生不已设色颇有领悟。此帧为余生日所赠。态庄丽而不纤,意旷逸而弥敛,可谓佳作。佳则当公诸人,献诸佛,因以奉存南山观音院绘绣楼上,系诗当偈。”在其后诗中曰:“梅郎擅色艺,特具善知识。学画窥画禅,时时爱画佛。去年画弥陀,为我祝七十。今年画观音,嬗师而弟及。”由诗可知,梅兰芳不负所望,学有长进,张謇是由衷的高兴。[13]

更俗剧场

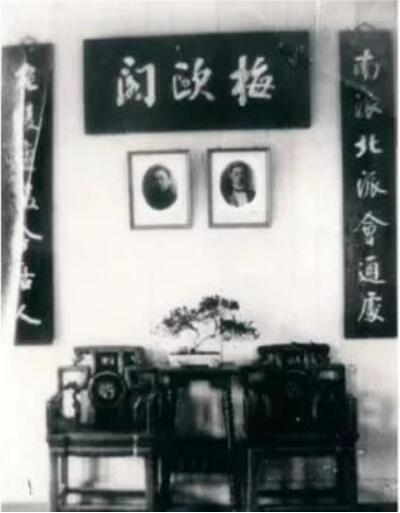

梅欧阁

被张謇称作“世界美术家”的沈寿,其仿真绣能获得国内外美誉与张謇大力扶持密切相关。尤以亲作《雪宦绣谱》《美术家吴县沈女士灵表》《雪宦哀辞》等更见情真意切。

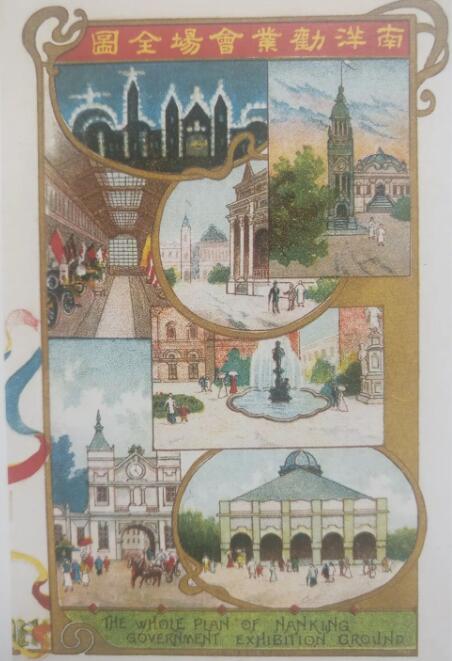

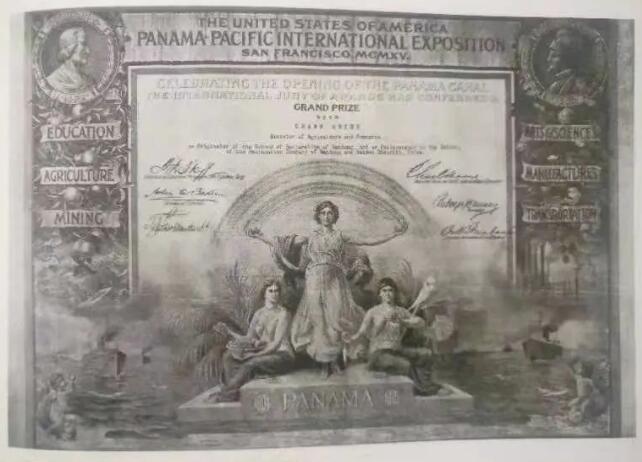

放眼世界 力荐博览业

张謇是中国博览业的先驱,1903年不仅亲临日本考察大阪世界博览会,1906年意大利米兰世界渔业博览会、1907年意大利万国博览会、1915年美术旧金山巴拿马太平洋世界博览会,先后三次筹划中国参展事宜,并于1910年亲自筹办南京南洋劝业博览会。张謇利用任南洋劝业总审议长和南洋劝业研究会会长的便利,还不失时机地把南通的美术作品推介出去。南通人王燕的人物画在1910年南洋劝业会和1915年巴拿马太平洋国际博览赛会上获奖;南通人吴金森的山水入选赛会,崇明人苏人权画作获奖,沈寿的《耶稣像》和《意大利皇后像》在巴拿马和意大利获一等奖和特殊勋章。张謇本人也获得巴拿马赛会颁发给他荣誉大奖凭、国民政府颁布给他嘉禾勋章和宝光嘉禾勋章。

1909年张謇推动举办中国最早的博览会一一南洋劝业会

沈寿绣品《耶稣像》

获1915年美国旧金山巴拿马太平洋万国博览会一等大奖

1915年美国巴拿马国际博览会颁给张謇荣誉大奖

100多年前,张謇如此重视世博会并考察、筹划、推荐并亲自筹办博览会,是极具世界眼光的,这不仅仅让南通人、南通的产品或作品获奖,更是让南通人扩展了视野和胸襟。诚如张謇说:“一个人办一县事,要有一省的眼光;办一省事,要有一国的眼光;办一国事,要有世界的眼光。”[14]在张謇精神鼓舞下,多少南通人走出崇川走出南通到外闯天下。也才有了今天那么多南通籍画家融通中西,声名远播。

结束语

从张謇书法修养到字画鉴赏,从题画诗到以画明志,从喜收藏到乐捐赠,从办教育培养人才到办博物苑,延揽人才,从营造大美术氛围到交游艺坛名流,从推介画作到资助画会,这大量卓有成就的倡导美术的实践,不难看出他的美术主张:以美术为“新鲜空气”助实业教育,以美术开民智、更风俗、提高全社会文明程度。其实他的美术主张,与改良戏剧的主张,以及博物、文物、图书、出版、电影等等方面的文化主张是一致的,都是为了地方自治、社会进步、国家强盛、民族振兴。这在一个世纪前的清末民初,实在是一种大胸襟、大胆识、大气度、大自觉。尤为可贵的是这种文化的自觉不只是认识和主张,而是脚踏实地,一步一个脚印地去做,而且事必躬亲,全身心地投入。这种知行合一,躬行实践的实干精神,这种自强不息,顽强拼搏的奋斗精神。这种文化助社会进步的先进理念,在百年后的今天,依然是不可或缺、且要大力提倡的。这就是我们今天研究他的美术主张及其实践的意义之所在。

注释:

[1]林木《20世纪中国画研究》广西美术出版社,2000第245页

[2]《张謇全集》江苏古籍出版社,1994 第5卷 第358页

[3]林木《20世纪中国画研究》广西美术出版社2000 第579、580页

[4]《张謇全集》江苏古籍出版社,1994 第5卷上 第234页

[5]《张謇全集》上海辞书出版社,2012 第4卷 第365页

[6]张孝若《南通张季直先生传记》,中华书局,1930 第431页

[7]《张謇全集》江苏古籍出版社,1994 第4卷 第303页

[8]张孝若《南通张季直先生传记》中华书局,1930第282页

[9]《张謇全集》江苏古籍出版社,1994 第4卷 第410页 280 南通美术与江海文化学术论文集

[10]《张謇全集》上海辞书出版社,2012 第4卷 第365页

[11]《张謇全集》江苏古籍出版社,1994 第4卷 第288页

[12]《张謇全集》江苏古籍出版社,1994 第4卷 第290页

[13]《张謇全集》江苏古籍出版社,1994 第5卷上 第326页

[14]张孝若:《南通张季直先生传记》张謇研究中心重印 ,2014,第267页。

(文章来源:市江海文化研究会、市江海书画研究院编《南通美术与江海文化学术论文集》;图片来源:沈启鹏)