张謇书法及与

《真草隶篆四体大字典》的解读

赵万泉

张謇既是清末状元,中国近代实业家、教育家、慈善家、社会活动家,还是晚清、民国时期非常有影响力的书法家。其书法实践贯穿了他一生的事业和生活。

据《啬翁自订年谱》《张季子(謇)九录》等资料所载,早年的张謇因为一心功名,在塾师的指导下,通过院体、阁帖而奠定了书法基础。咸丰十年(1860),张謇“八岁,仍从邱(畏之)先生读。三月,先祖母吳卒,年六十有四,先君治丧于西亭,余与叔兄辄据案习字、记小账……”这是有关张謇习字的最早记载。

同治三年(1864),张謇12岁,“六月,先君命与叔兄、五弟隨佣工鋤棉田草,大苦,乃益专意读书。至州三叔父家,侧有药王庙,庭有皂荚树。余用泥水匠垩帚,大书‘指上生春’四字于扁鹊神龛之后背,字大一尺七八寸。庙中有砚工朱姓,大称善,逢人便告‘张氏第四子能书。’”这是有关张謇书法名于乡的最早记载。

清同治十三年(1874)八月,经孙云锦介绍,拜谒影响晚清书坛的张裕钊为师,掌握了欧、褚笔意和法度。清光绪五年(1879)“九月二十六日,写字。得王觉斯临王蒙帖。”清光绪十年(1884)“正月十六日,写《金钢经》”,“十月十四月,购《皇甫碑》《道德经》《元妙观碑》《书谱》。”清光绪十二年(1886)“正月三十日,写字。子培来,同诣李氏,观明拓《多宝塔》,诣刘氏,观王恽合作《太湖秋泛图》《刘文清字册》。”清光绪十三年(1887)六月二十五日“临《道因碑》,日课惟此能行也,日定五十字不间。”清光绪十四年(1888)四月一日“自此始写大卷,临《郭家庙》定为晨课。”

书法是超越表象而直抵胸襟的艺术语言,它是士大夫走往科举仕途的敲门砖,清光绪二十年(1894)那年,张謇在殿试策上写的字因具“六朝”气韵,竟为他成就状元提供了辅佐之力。张謇金榜题名后,他便步其恩师翁同龢浑厚凝重的书风,师法黄庭坚,下苦功临习东汉隶书《礼器碑》,行草学包世臣、文徵明,集“众家之长”,终于摆脱“馆阁体”的习气,形成自己的书法风格。在逝世前一两年里,他还在潜心苦研怀素、孙过庭。张孝若在《南通张季直先生传记》中回忆道:“我父在逝世前十四天还要写字。”张謇这种对书法持之以恒、至老不辍的严谨学风,堪为后世之楷模!

当然,在书法实践的过程中,难免也碰到一些无奈。如民国十四年(1925)闰四月,张謇“二日,去村庐,写章太翁碑。三日,写碑。四日,同,日四百二十余字。五日,写竟。六日,回小筑。”日写400余字,一连五日,对已越古稀之龄的老人来讲或可排解寂寞,但其中指腕之辛苦,亦是不言而喻的。是年的“5月二日,腕屈郁,拇筋痛,不能作书。”此等微恙必定会给张謇造成心理上的惆怅。

清光绪二十四年(1898)四月“十日,保和殿试散馆,《十事对九赋》《霈泽施蓬蒿》试帖,试时誊至第四韵,四川胡竣越余坐前过,触几,激墨点污卷如豆,既刮重写,乃脱一字,临行知之,复刮三十字重写,疵类殊甚。”一场意外,结果导致张謇散馆取翰林名列二等37名。

有所实践必有所思,现从《张謇全集》中抄录张謇流露出来的部分书学见解:

清光绪十七年(1891)九月二十五日:“得观静娱室四宝,盖隋丁道护《启法师》、唐虞世南《庙堂》、褚遂良《孟法师》、魏栖梧《善才寺》四碑也。天下奇珍,生平初觏,绝大眼福。”清光绪十九年(1893)八月一日:“临《瘗鹤铭》,山谷得笔法于此,石庵亦以此为本师也。”清光绪二十四(1898)五月五日:“题黄忠端墨迹册子。明代士大夫书法大都原本《阁帖》,公此札气疏笔茂,取径尤高,述叙师门,辞旨婉笃,即论文艺固亦度越百家……山谷谓神明逸使,其翰墨无以过人,犹想见其风致,况笔精墨妙者耶。窃于公书亦云。”

在执笔诸法中,对“拨镫法”尤有心得。

他于清同治十三年(1874)三月,于黄天荡历险过江,执弟子拜江宁钟山书院山长临川李小湖为师,始学其“拨镫法”。在清同治十四年(1875)正月二十七日的日记中载:“写联件数事,学以拨镫法作字,腕甚苦痛。”二月,“在家始从李先生言,作书学拨镫法,然仅能施之寸以上之字。”民国十五年(1926)六月,他在《为师范甘肃毕业学生演说》:“写字须一笔一画均有着落。注意于常人所易忽略之处,从平正方面去做,尤须多玩味古人。今之于篆隶,多推邓完白,予谓何子贞实驾而上之,一则将气,一则士气,何读书多,邓读书少也。执笔用拨镫法,则无论写碑帖皆可。曩摹颜柳,无一肖处,后用拨镫法,乃头头是道。摹古文尤贵精。”张謇还告诫其子张孝若:“学山谷书,须知山谷之所学,山谷用俯控之笔,得之《瘗鹤》,褚河南书永徽《圣教序》,即俯控之笔,可体玩也。山谷书于平直处、顺逆处须注意,须更观山谷谨严之字,乃能悟其笔法。”

张謇十分独到的书学见解,翁同龢在其日记中评论:“季直论书语甚多,谓陶心耘用卷笔非法,极服膺猨叟,直起直落,不平不能拙,不拙不能涩。石庵折笔在字里,猨叟折笔在字外。”对张謇书学见解给予了很高评价。

张謇除自身勇于探讨外,还非常重视学校里的书法教育。清光绪三十三年(1907)由他主订的《通州中学附国文专修科述义并简章》中,“……二、学科:奏议、笺牍、记叙、真行草书、历史、地理、掌故为必修科。”他在《通州师范学校学课章程》中规定,四学年中都需开设国文课,而“习真、行、草三种书法”作为国文课中的主要教学内容之一。张謇在逝世前月余,还以书法中的运笔、结体乃至人生修养为师范甘肃毕业学生演说。

张謇一生,应邀所作庙宇柱联、名胜题景、书函题跋及寿屏堂轴、志铭碑表甚巨。及至中年,因工作上遭到难以排解的窘境,不得不借助卖字解决燃眉之急。资料显示,张謇于清光绪二十三年(1897):“十月,因通厂集资事至沪,旅费乏,鬻字。”清光绪二十五年(1899)“五月,厂终以本绌不支,仅有之棉不足供纺,卖纱买棉,时苦不及。留沪两月,百计俱穷。函电告急于股东者七次,无一答,仍以卖字给旅费。”也算得上将其书法艺术与他的事业契合在一起。

但从清光绪三十二年至民国十三年(1906至1924),他不断运用娴熟的书法艺术频频鬻字,以助成真正意义上的慈善、公益事业。曾先后于《申报》《时报》《通海新报》《民国日报》等刊物发布鬻字启事许多次:如清光绪三十二年(1906)《鬻字新育婴堂启》。清光绪三十四年(1908·1·31)《鬻字字婴启》。清光绪三十四年(1908·3·28)《鬻字改例启》。清宣统元年(1909)《鬻字字婴后启》。民国五年(1916·1·8)《为残废院盲哑学校鬻字启》。民国五年(1916·1·24)《为残废院盲哑学校鬻字启》。民国六年(1917·2·12)《继续鬻字通告》。民国六年(1917·3·25)《继续鬻字启》。民国七年(1918·3·10)《为慈善鬻字启》。民国七年(1918·8·10)《卖字广告》。民国十一年(1922·7·12)《为慈善公益鬻字启》。民国十年(1922·8·1)《鬻字启事》。民国十三年(1924·5·25)《张謇鬻字夏历六月初一日起,二十日止》等。

又据《张謇日记》载:民国十一年(1922)“闰五月十六日,教育、慈善事资竭,又鬻字。”民国十三年(1924)九月一日:“阳九月二十九日。鬻字写竟。鬻十五日,得直七千六百圆,写六七十日。”“十月……鬻字助慈善。”

为了将书法換成事业中亟需的资金,张謇于清光绪三十四年(1908·1·31)在《鬻字字婴启》语重心长地说:“仆(自谦辞)字不足道也,而以鬻字之钱当所育婴,百余婴之命绕于仆腕”,为此,以堂堂状元之身,慨然降尊喊出:“不论何人,皆可牛马役仆。”民国十一年(1922·7·12)在《为慈善公益鬻字启》上再次呼喊:“任何人能助吾慈善、公益事者,皆可以金钱使用吾之精力。”因所需资费甚巨,他一边登报发布鬻字消息外,一边嘱友黄炎培:“兄若闻社会如何愿多出钱买仆字者,望举告,仆必谨遵,劳力人固以有劳力处为幸也。”并随身携带“啬翁鬻字之印”以备不时之需。为了慈善、公益事业,张謇真正做到了殚精力竭。

他不仅亲身而为鬻字之举,且对身怀书法之技者,积极向社会层面推广,促使他们发挥自己的特长。如民国十年(1921·7·19),张謇率高野候、宗书年、黄炎培等将博文女校校长黄朴君的鬻书启刊于《申报》,以解决校务常费。民国十一年(1922·6·26),张謇与其兄张詧在《通海新报》“介绍(如皋)刘吉人书法”并为之代订书例,以缓解其生活的艰困。

他还特别重视通属先辈们的书、画、诗、文的遗存的安全,为不致洇灭于历史的尘埃中,用心良苦的张謇多次发布《通州博物馆敬征通属先辈诗文集书画及所藏金石古器启》“……凡书画、雕绣、漆塑、陶瓷皆美术之属……中建三楼为馆,以储三部之物……而荐绅父老,或购或乞……美术部拟求老师先生经史词章之集、方技书、画之遗……”

张謇对近代南通的书画事业的蓬勃发展,也不遗余力地发挥自己的影响力以达推波助澜的作用。

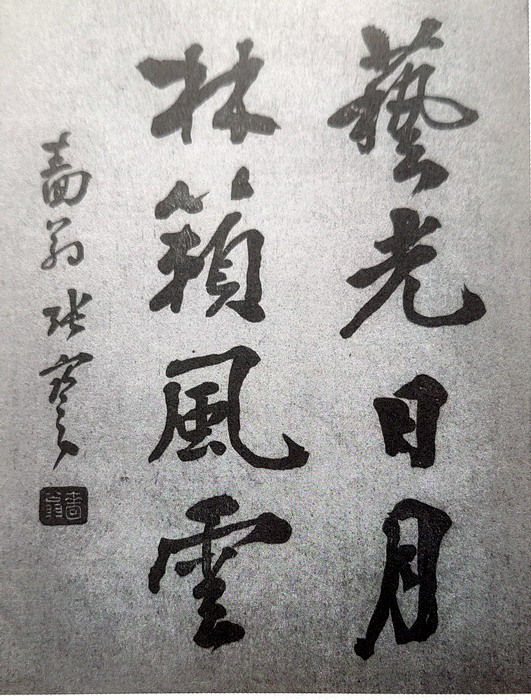

民国十三年(1924)三月二日,南通金石书画会在张謇、张詧、金泽荣、徐鋆、俞吟秋等人的发起下,顺利地在南通公园成立,届时200多件书画展品,张謇一一过目,并亲笔挥毫为该会会刊《艺林》题赠藏头对联“艺光日月,林籁风云”(附图:1)以示祝贺和支持。仅几个月内就有河北、山东、湖南、湖北、安徽、江西、福建、广东、四川、浙江、江苏等省的280余人要求入会。国内著名书画家吳昌硕、王一亭、高吹万、朱屺瞻、徐悲鸿、钱化佛等,均是该会的会员。一个县城办的地方书画会,几乎覆盖了大半个中国,凭心而论,这与张謇的名气不无关系。

附图1

南通金石书画会正因在张謇的参与下,其活动办得风生水起。民国十三年(1924)《艺林》“七夕”特刋,张謇赋“濠上饮罢复有作”诗一首助兴,博得其文友和诗多首。民国十四年(1925),南通金石书画会组稿出版《中国名人金石书画集》第一册,张謇闻讯积极参与,为24位入集者之一。

民国十五年(1926)四月一日,《艺林》刊发的东亚艺术协会成立展览会上,由南通金石书画会出展1500余件作品中,张謇提供4尺立轴和楹联及2尺以上立轴共3件。由于张謇的热情支持,使南通金石书画会的声誉大增。

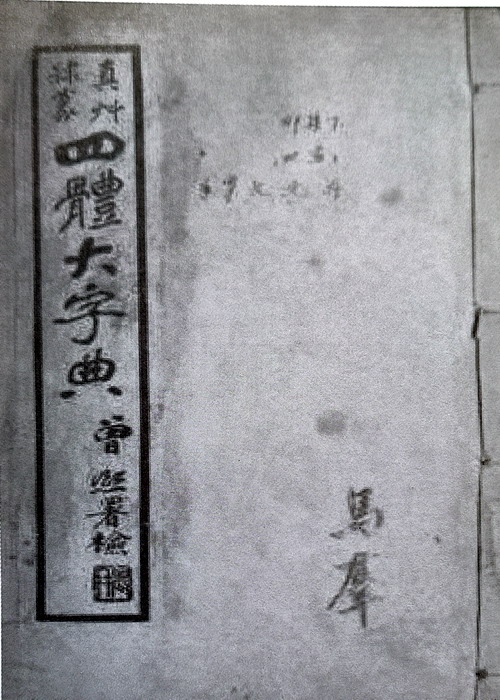

中国的书法艺术,是汉字几千年来逐渐积累而成的一种特有的艺术形式。并在各时代的文化意蕴中,产生了不同的审美特征,并由此形成真、草、隶、篆四大书系。民国十五年(1926)的九月,我国最早的一部将真、草、隶、篆各体聚为一编的《真草隶篆四体大字典》(附图:2)隆重面世。

附图2

这部由上海北市棋盘街扫叶山房出版的《真草隶篆四体大字典》(內文亦称正草隶篆四体大字典),长20厘米,宽13.1厘米,计4函28册。考虑到不同的消费层次,依次定价为甲种14元、乙种10元、丙种7元、丁种5元4个价位。甲种、丙种以连史纸精印,乙种、丁种以有光紙精印。

本四体大字典按《康熙大字典》体例编纂,字头用小楷,以直音或反切注音,标明四声,有简明释义。每一字头之下又按楷、草、隶、篆的顺序排列,四种书体相互对照。

主编陈龢祥,浙江永康人,生卒年不详,民国时期学者,曾编有《绘图王阳明轶事》《绘图文天祥轶事》《儿童神话》《日用时行杂字》《现代初小学生文范》《绘图童谣大观》《绘图童话大观》《绘图国民模范》《名人楹联大观》《真草隶篆四体大字典》等。

本大字典的封面的隶书体“真草隶篆四体大字典,曾熙署检”,由曾熙题写,“署检”为校对、刊刻的意思。

曾熙,(1861—1930年),湖南衡阳人。字季子,又字嗣元,更字子缉,号俟园,晚年自号农髯。清光绪二十九年进士,历兵部主事兼提学使、衡阳石鼓书院教授、湖南教育会长等职。其书得力于《夏承碑》《华山碑》《张黑女》等,民国四年(1915)始于上海鬻字。

翻开该大字典,是总发行所上海北市棋盘街扫叶山房的商标。

扫叶山房,是一家有三四百年悠久历史的老牌书店,初创于明朝万历年间,设店于苏州阊门内,清光绪六年(1880)设分店于上海租界棋盘街,店主席氏,于明末清初购得常熟毛氏“汲古阁”书版而设此扫叶山房,至清末民初之际在书界仍有相当之地位。

古人很早有为给人、物或事留作纪念而题写文字的习惯,为表示纪念或勉励而写的一段话,遂发展成礼仪类的应用文体“题词”。而题词者往往是领袖、资深学者或社会上德高望重者。

本大字典的题词者的阵容强大。

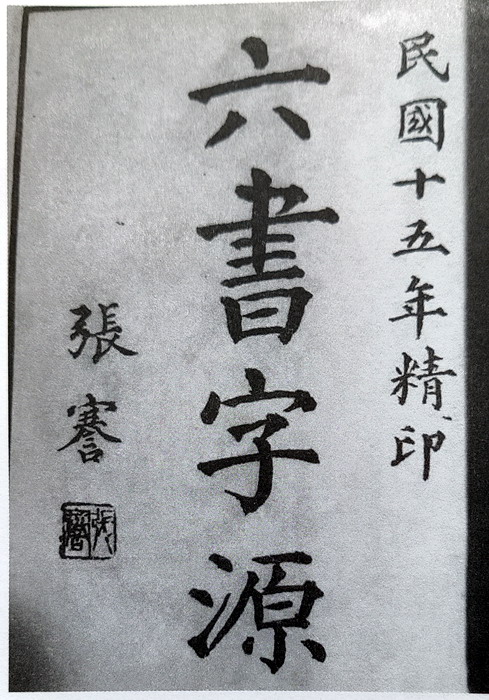

首先映入眼帘的是张謇的墨迹,接下来分别是王震、高时显、于右任、顾燮光、陈其蔚、刘山农、王蕴章、姚明辉、许德厚、雷瑨等一批饱学硕儒。

张謇题词墨迹(附图:3)主题为“六书字源”4字,上款“民国十五年精印”,下款“张謇”,钤阳文印“张謇”。

附图3

大凡名人的题词,无不蕴含着其特殊意义和价值,其中无一不都闪烁着作者的智慧。

“六书字源”,短短4个字,言短意赅。汉朝许慎编写《说文解字》,创立了“六书”理论,制定了中国文字部首的基础。“六书”者,“造文字之六种法例也,非仓颉造字之初,即有六书,盖合千百年相益、相变通之制而始备也。一,指事,二,象形,三,形声,四,会意,五,转注,六,假借。”追朔有关汉字来源,据本典中王大错纂述《造字章》一文介绍,伏羲氏作易八卦为造字之肇端,再经神农氏乃作结绳之法为造字前之过渡物。然后由左史仓颉造字,右史沮诵相与同功。本大典在具体的字例中所示字貌之出处,为作者捜集民国至上古时代碑刻及名家书法。其诸字的形成,概不出此“六法”,而这正是治学严谨的张謇所强调的《真草隶篆四体大字典》,是规范文字格式传承的保证。

其“民国十五年精印”一语中的“精印”2字,折射出张謇面对即将问世的新颖大字典,在难以掩饰心里溢出的激情中,既隐含了作者不仅向社会诠释着大字典的人文、历史价值,更是将该典视为有志于书法实践者的精神食粮,而向社会迸发出热切的推崇与鼓呼。

张謇在每则鬻字启中,都以行书为之,但凡要求必须“真体”,必须“资费加倍”。设想作为本典的首席题词者张謇,为题贺此大典,从辞句内容到书体形式,必定经过一番反复推敲、深思熟虑而书成的。此处大小13个字,点画沉稳、笔势内擫,风神潇洒、劲健挺拔,彰显了张謇“真体”的过硬功夫,蕴涵着挺秀与雄强、森严与平实间的浑然统一之美,使本大字典突显得覇气、庄重。书法大家郑孝胥评鉴张謇书法时说:“书法有绵里针,惟啬翁。”三代帝师翁同龢在评鉴张謇时说:“文气甚老,字亦雅,非常手也。”他们的评语,在这幅墨迹里面都能得到充分体现。

从清光绪二十五年(1899)发现甲骨文到民国十五年(1926),长达27年的时间里,清宣统二年(1910)至民国十年(1921)间,罗振玉有《殷墟贞卜文字考》《殷墟书契前编》《殷墟书契》《殷墟书契后编》《殷墟文字待问编》《殷文存》《集殷虚文字楹帖》影印出版,王襄于民国九年至十四年(1920至1925)有《誃室殷契类纂》《誃室殷契征文》出版。民国十二年至十三年(1923至1924)叶玉森《殷契钩沉》《说契》《研契枝谭》刋于《学衡》14、31期,民国十二年(1923)年商承祚《殷墟文字类编》出版,民国十四年(1925)王国维《古史新证》出版。

民国十五年(1926)出版的《真草隶篆四体大字典》,吳县王大错纂述《文字源流考》中,在《文字章》中,向读者阐述的“四体”和“杂体”字的面貌:真,即今八分与真楷及唐碑中之小王体行楷是也,另有缣素……草,即章草,今草,行草,藁草,散草,另有飞草……隶,有秦隶,汉隶,唐隶之三类,另有星隶……篆,有古文及大篆,小篆,此外更有三代尊、彝、钟、鼎等噐之文字曰钟鼎,另有桼书,魚鸟篆,虫篆,龙文,虎书,芝英篆,鹄头,云脚,缪篆,玉筯,刻符书,倒薤,殳书,石鼓,秦诅楚文,金错刀书。这些字貌中的“杂体”字,几乎没有字例出现在大典中。也没有将甲骨文字例信息选纳其中,颇感遗憾。但至民国十七年(1928·6)再版时,既然可以《附楹联大观4册》,其时已距张謇逝世近2年,竟能莫名其妙地将张謇题词中的上款“民国十五年精印”,改为“民国十八年精印”,为何不能将甲骨文以契文或殷文的名称列入这四体面貌的简介中呢?这不能不说是一件憾事。然而,这点微疵,在这部皇皇巨著里,毕竟瑕不掩玉。

张謇晚年翘首以盼的《真草隶篆四体大字典》终于于民国十五年(1926)九月初版问世,而张謇却因操劳过度不幸于该年的8月24日逝世,生前未能亲眼看到面世的该典,这不能不说是张謇书法人生中的一件憾事。但他关注并推动着《真草隶篆四体大字典》的诞生,就促使我们对张謇为书法事业作出的巨大贡献而心生敬意。

在西方,没有字典的概念,《真草隶篆四体大字典》的诞生,成就了中华民族的一座“精神富矿”。从张謇为本字典题贺外,在接下来的书坛巨匠们如王震题为“字学大成”,高时显题“书家枕秘”,于右任题“别开生面”,顾燮光题“八法金鍼”,陈其蔚“满腹珠璣”,刘山农“翰墨精神”等等,可以感知本大字典,不仅具有极高的文献价值和艺术欣赏价值,更在深层次的文化传承领域,必定是今人及后人完成“精神接力”的不可尚缺的宝典。

(原载《謇园》2023年12月)