再问张謇:“中国近代第一城”的沉寂与归来

杨弃非

(来源:“城市进化论”公众号 )

编者按:百年前的民族企业家张謇和来自远山高原的藏族小伙丁真,是跌宕的2020年注定将被记住的名字。两个关键人物背后,新晋GDP万亿之城南通和刚刚脱贫的小县城理塘,都是中国转型的庞大图景中至关重要的拼图。作为年度重磅策划,我们将视线聚焦于此,聆听历史的遥远回响,探寻城市的进化路径。

在南通老城西南营连片的老建筑群落中,张謇暮年时期曾居住的“因树斋”格外难寻。

周遭的张謇纪念馆、沈寿艺术馆名声在外,不时有游客光顾,但这个院落却掩映在茂密的树荫当中。紧闭的房门背后,成立快40年的张謇研究中心,在寂寞中守望城市的百年沧桑。

因树斋

其核心成员主要由南通政府机关和高校院所退休的“老一辈”构成。这个时常资金紧张、甚少受到关注的学术研究团体,在近段时间的“张謇热”中,将有望“升格”为事业单位。

不久前,他们中的几位还参加了在北京举行的“张謇精神的时代意义2020年度论坛”。正式举办前,论坛临时将主题从“职业教育”换成 “新发展格局与张謇精神”。张謇研究中心学术顾问、南通大学张謇研究所教授张廷栖的观点是,由于张謇并非理论家,需要以现在的眼光认识其百年前的实践。

反观南通与张謇、以及南通的过去与现在,亦有百年“时差”亟待弥合。

2002年,著名建筑家吴良镛为已届百年的南通博物苑重新设计。面对这座由张謇谋划的中国第一座公共博物馆,吴良镛带领团队详细调研南通近代历史,为南通留下堪称“中国近代第一城”的高度赞誉。

南通博物苑

据参与调研的南通原市委副秘书长黄鹤群回忆,当时的南通,某种程度上陷入被兄弟城市赶超的悲观情绪当中。即便在南通本地,对于“第一城”的说法也普遍“缺乏自信”。

如今,南通正努力找回往日荣光。长期关注家乡南通的上海社科院原副院长何建华认为,对比百年前的张謇时期,南通又一次站上类似的历史节点——既处在城市新一轮发展的关键风口,又面临社会经济转型的重要关口。刚刚官宣迈入GDP“万亿俱乐部”的南通,需要重新叩问历史、审视“中国近代第一城”的城市精神,以应对新发展阶段下的新问题。

更重要的背景是,“十四五”将至,中国城镇化率已超过60%,城市发展重点从外延扩张转为内涵提升。重拾对内涵和精神的重视,也是为城市过去的发展补齐缺失的一课。

回溯历史,张謇朴素“城市观”中的诸多思想精髓,恰对应着南通在城市化进程中所出现的人口结构、经济转型等方面隐忧。

中国城市规划研究院院长王凯指出,我们留在城市是为了生活更美好。城市与自然协同、经济和居住融合的系统性规划思维,在张謇的城市规划中都有所体现。这不仅满足了当时人们的生活需求,还以新的城市观启迪民智,为城市走向未来架设桥梁。

对张謇城市精神的再解读与再定义,将是南通以及更多中国城市需要回答的“时代之问”。

三次机遇

在濠河环抱下,南通老城区形如葫芦,四方的十字街与板正的棋盘状街坊里巷,记录着南通的千年建城史。对“六桥之内为内城”的笃信,让南通老城区聚集了大量老建筑和历史遗迹。仅濠河两侧,就散落着近20座博物馆,张謇曾居住的濠南别业、濠阳小筑,分别成为如今的南通博物苑、张謇纪念馆所在地。

过去一个月内,近十万人涌入濠南别业。在“张謇热”带动下,埋藏在“老南通”里的故事,再次释放出前所未有的吸引力。

张謇故居濠南别业

“流量”来了,但在“南通”作为一种历史“载体”出现的同时,城市本身并没能获得同样的关注。其中一个重要原因,正如多位专家尝试论述张謇与南通的关系时所说,张謇的南通与现在的南通存在巨大的时代差异,很难用历史解释“新南通”的发展。

一种声音也存在于南通内部:即便有数量不少的历史文化遗存,南通仍在一定程度上面临“有经济无文化”的困惑,城市文化有待进一步挖掘。

这不是南通第一次“找自己”。

20年前,同样出于对张謇的再思考,吴良镛就曾对张謇与南通的关系进行过梳理。在其随后编著的《张謇与南通“中国近代第一城”》一书中,亦曾提及南通“模糊”的城市形象:

尽管对张謇与南通的关系“有人加以研究”,“但未曾用城市发展观念加以系统总结,给予总体的评价,并在城市建设上赋予南通应有的城市地位”。

换言之,在南通,大量历史文化资源,并没有与城市有效发生关系。

一直以来,张謇的“民族实业家”情怀更为人所知。在濠南别业进门厅堂内,一副“未镂已雕,不扶自直;垂德而处,虚己以游”的对联,道出张謇筚路蓝缕的创业心境——身处乱世的他临危受命,从京城辞官返乡,创办中国具有代表性的股份制企业“大生纱厂”,期望以振兴实业救国于危难。

但南通并非仅以“背景板”存在。相反,吴良镛研究发现,张謇的产业实践离不开对城市的理解和重构。

作为参与研究的一员,吴良镛的学生、现北方工业大学建筑与艺术学院副教授于海漪曾著《南通近代城市规划建设》一书。她告诉城叔,张謇的产业发展逻辑实际上包含传统的城市规划思想,他以“村落主义”“地方自治”等理念,全面、综合、系统地改造了南通的空间关系和发展格局。

据其考据,在中国城市版图上,南通是少有的经由中国人自己规划设计、具有现代意蕴的城市,一度与当时的上海、天津、青岛等城市齐名。

然而,历史的断层加剧了新老南通之间的隔阂。王凯曾在南通度过人生最初的十余年。在后来的数次返乡中,他感受到,新的经济建设目标、以及由此诞生的一个又一个新区,已经让张謇过去在南通较整体化的空间规划结构变得破碎。这导致的后果是,城市各个部分的扎实发展受到影响,进而影响城市整体高质量发展的实现。

黄鹤群提到,获誉“中国近代第一城”后,南通很难不与兄弟城市苏州比较:

历史上苏州已名声鹊起之时,位于冲积平原上的南通甚至尚未成市;近代,在发达的棉纺业带动下,南通经济一度与苏州比肩,却因为产业变迁逐渐落后。无论经济还是文化,“第一”之名都已蒙尘。

而随着苏州工业园成为全国标杆,南通的代名词仍是家纺和建筑两大传统产业。本地人口中的两大“富民产业”,难以从根本上提升南通的城市地位。

如今,在都市文明的碰撞下,苦于“千城一面”的城市,亟需在新一轮发展中,挖掘蕴含在城市精神中的独特性与竞争力。从100年前辉煌的历史到20年前的再探索,在“张謇”推动下迎来“第三次机遇”的南通,亦不例外。

图片来源:南通发布

格局塑造

张謇所造就的南通城市精神,究竟是什么?

卡尔维诺曾在《看不见的城市》中写到,“城市不会轻易泄露自己的过去,只会把它像手纹一样藏起来。”城市的发展脉络,潜藏在市井街巷的经纬当中。

地名是窥探城市历史的入口。张廷栖告诉城叔,与许多城市不同,南通存在大量以“场”“灶”等命名的地点,如“如皋场”“秦灶”等,它们透露出南通悠久的产盐史——

唐宋以来,南黄海沿海地区盐业生产进入鼎盛时期,南通海盐经扬州行销中原地区,一度造就“数十里相随而行”的运盐河壮观场景。“场”“灶”等正是当年盐业编制的遗存。

商业文明与南通的江海文明相伴而生。盐文化之后,以棉业为核心的农耕文化继而发展,市场文化在南通不断生根发芽。而到张謇时期,商业与城市的关系在工业文化的影响下达到新的高度。

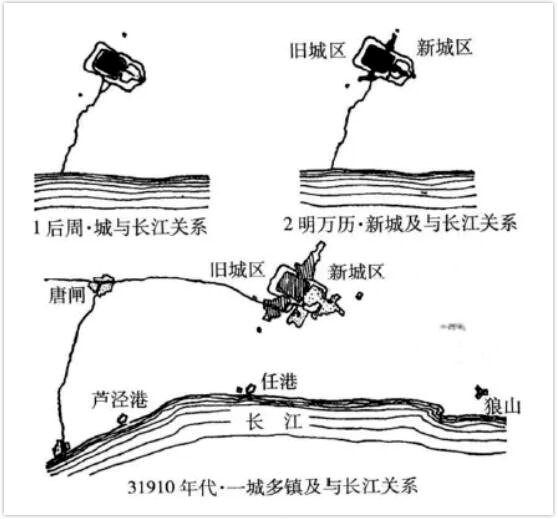

在吴良镛设计的南通城市博物馆中,南通城市格局的变化历程展露无遗。

南通城市博物馆

自张謇时代开始,城市的核心区域从濠河内向外伸出“触手”,唐家闸、天生港与狼山三个与主城区相连的镇沿长江依次排开。本就因季风而与东西向呈15°夹角的主城区继续沿此方向“拉长”,带状城市形态基本成型。

南通城市格局演变 图片来源:于海漪《南通近代城市规划建设》

张謇曾将此总结为“一城三镇”——

主城区仍作为城市中心地区,往上游,通扬运河流经的唐家闸作为工业区、大生纱厂也在此设立,而长江边的天生港作为港口区;往下游,临近长江入海口的狼山,与其周边丘陵构成江苏沿江少有的山水景观,被作为花园私宅及风景区。

江苏省规划设计集团(江苏省城市规划设计研究院)高级城市规划师陆枭麟自2014年起参加南通城市国土空间规划工作。他分析指出,“一城三镇”格局的精髓是一种“组团有机分工”的规划思路。直到现在,尽管南通发展空间早已突破原有框架,但组团城市逻辑以更为有机的方式继续存在于城市规划当中。

比如,在新的“一主三副”城市结构中,在滨江主城外围,通州湾、通州和海门三个副城功能各异。其中,即将落户南通新机场的通州副城,围绕新的资源特色,被定位为“江海河联运、水陆空互通的门户地区、长江三角洲北翼先进制造业基地、特色鲜明、生态友好的宜居城市”。

王凯则指出,张謇在“一城三镇”框架中填充的内容,无不体现出他对城市规划的远见卓识和深刻理解。

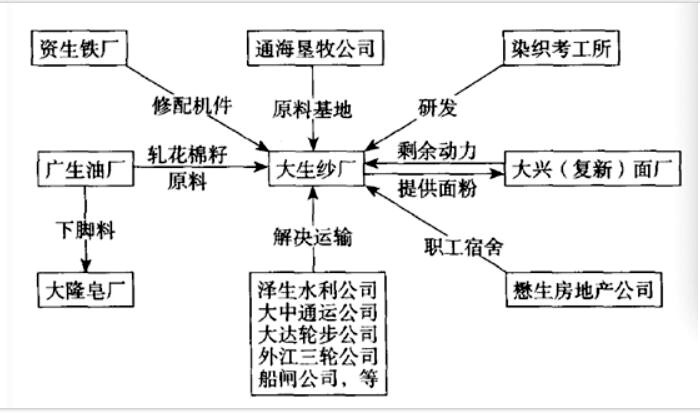

产业链、产城融合等先进理念,很早就被运用在张謇的规划实践中。张廷栖举例说,从以棉纺业为主的大生纱厂开始,张謇根据上下游产业链需求,先后布局生产原料的通海垦牧公司、修配机件的资生铁厂、处理剩余材料的广生油厂、大隆皂厂,以及解决运输的大达轮步公司等。

图片来源:于海漪《南通近代城市规划建设》

清华大学文化经济研究院院长魏杰认为,对工业、城市和企业文明的信仰,是张謇三个突出的思想特征。其百余年前的所思所行,即便放在当下,也毫不过时。

顺着张謇的实践继续梳理,就能找到他一系列安排的初衷。为了解决用工问题,张謇在发展产业的同时兴办教育、关切民生。南通不仅诞生了如今复旦大学、东南大学、东华大学、苏州大学、南通大学等的前身,还修建职工宿舍,开设大量博物馆、剧院等满足工人精神需求的场所。

于海漪提到,张謇曾在上海棚户区看到南通老乡的生活惨状,他们即便卖苦力也难以养活家人。他把自己的第一个企业起名为大生,就是取自“天地之大德曰生”,背后是追求社会发展的最终目标。

张謇打造城市的目的在于发展经济,而最终起点实质是人。如王凯所分析,城市与自然协同、经济和居住交相融合,一整套系统性的规划思维不仅满足了当时人生活的需求,还以新的城市观启迪民智,为南通走向未来架设桥梁。

在许多规划学者眼中,他与同时代在伦敦周边进行田园城市实验的霍华德遥相呼应。二者标注了城市化的两个节点:与解决“城市病”的伦敦相比,南通的城市化进程刚刚起步。但他们以人为本、改造社会,实践社会理想,正从东西两个方向共同推动城市的新一轮进化历程。

城市迭代

历史的齿轮转动不休,张謇的城市精神正迭代出新的表达方式。

数年前,为解决城市发展局限性而设立的南通新城区,与老城区一样选在了靠近长江的区域,与狼山相邻。这一选择,一方面与老南通格局一脉相承,填补了张謇时代主城区与狼山之间的“留白”,让二者之间原来的弱联系得到加强;另一方面,也使得南通主城区进一步面向长江。

从某种意义上说,这是张謇规划水城关系的一种继承。狼山所在的五山地区,沿袭了张謇规划时的休闲与生态功能,新开发的滨江生态公园成为可进入、可参与的开敞空间。而在缩短与市区距离后,五山地区将与城市生活发生更紧密的关系。

五山地区长江江景

南通规划局相关工作人员亦反复介绍,南通正在腾退长江工业岸线、恢复增加生态岸线,并以骨干河道为主、依托长江,构建覆盖城市的生态圈。

生态文明取代张謇时代工业文明的主导地位,人的需求也有了新的变化,城市化在高效率聚集经济和人口同时,也要保护好区域内的基本农田和生态空间。而站在江苏全省角度上看,陆枭麟认为,南通有独特的优势。

尽管穿江苏南部而过的长江哺育了9座沿江城市,但真正向江发展的城市寥寥无几。据陆枭麟观察,由于各种历史原因,苏南城市不得已将工业板块布局在长江沿岸,在大型化工企业和沿江港口影响下,生活品质难免打折。而主城区临江的城市中,南通不仅位于入海口、又有狼山踞守,构成了一个完整的山、城、水体系。

“ 如果坐船从南京顺流而下,沿途城市中,南通沿江景观价值、风貌价值,以及人地和谐特点尤其突出。”

对生态的重视只是张謇精神以新形式存在的一个侧面。百余年来,张謇城市精神的营养,一直在南通的血液中流淌,滋养城市肌体成长。不少人提到,南通至今仍是一个以教育闻名的城市,这与张謇当年“父教育、母实业”的坚持不无相关。包括如今支撑起南通工业经济的纺织业,也有张謇的身影犹存。

更进一步的问题是,城市如何以更适宜的方式重新解读张謇?

比如,王凯提出一个疑问:面对开阔的长江入海口,城市走近长江是否遵循“以人为本”的规划方式?若从城市发展规律分析,大尺度的水面难以带来好的景观体验,风暴涨涨落落还可能对城市生活带来负面影响。因此,即便“和自然互动,方向是对的,但是在具体设计的手法上,其实是有好有坏的”。

风起于青萍之末。城市的方向性变化,也常常发生在一举一动之间。

数年前,吴良镛为南通提出“北上海”的发展策略,再次梳理南通的区域关系。在张謇的规划实践中,亦能找到区域整体发展思路的痕迹:

他思考陇海路通南通,并在更大区域范围内开拓滩涂、治理水患,这不是就南通论南通,而是就全世界、全中国、长三角看南通的建设。

如今,“北上海”的说法已几经更替,在“上海北大门”的新目标下,南通正努力从“滨江城市”向“通江达海之城”转变。在新机场、通州湾和“八龙过江”的新格局下,南通提出,“全面推进长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市建设”。

南通通海港区

从长江走向大海,意味着城市规模的再度摊开。但蹄急之时,如何保证步稳,以免产生“小孩穿大衣服”的反效果?

王凯举例称,深圳经过40年的滚动发展、产业逐次迭代,从最早的加工业到现在的高新技术产业和服务业,正是远见不断落实的过程。深圳从最初划定硬性的生态红线,到如今把重要的生态空间留给市民,也体现出对人的关注。

从这个角度来说,只有突破一时一地的限制,在一个更长的时间轴上来理解,张謇的城市精神为南通带来的意义,才有可能在现在的历史条件下重现。

“黄金时代”

在《文明中的城市》一书中,英国规划泰斗彼得·霍尔曾重点关注城市的“黄金时代”。与刘易斯·芒福德认为“大城市注定走向灭亡”不同,他相信大城市“始终是点燃人类智慧和想象力生活的地方”。但从希腊时代开始,大城市极其短暂的“黄金时代”又令他疑惑:为什么它们总是昙花一现?又是什么让一座城市忽然之间极具创造性、格外新颖?

在吴良镛眼中,张謇时代算得上是南通的一个“黄金时代”。与历史上的“黄金时代”城市不同,张謇时代的南通发展于上个世纪,“看得见、摸得着”。也因此,要回答“彼得·霍尔之问”,南通有着特殊的价值。

在“中国近代第一城”提出后,2004年,南通启动申报国家历史文化名城工作。四年后,捷报传来。

据张廷栖回忆,申报过程并非一帆风顺。直到现在,同列为国家历史文化名城的城市几乎都有悠久历史,南通千年建城史略显逊色。

“ 南通因为近代历史入册,一个重要原因是唐闸(即原唐家闸)有完整的工业遗产。与其他城市近代工业文明不同,唐闸保留下来的不仅是一座企业、一个点、一条线,唐闸是一个面、一个完整的工业城镇。它有工厂、有配套设施,甚至还有文化、教育、交通等遗存,在其他地方很难找到。”

唐闸

唐闸的遗迹来之不易。据多位专家介绍,自南通1984年成为全国首批沿海开放城市、并于同年设立首批国家级开发区,南通的经济发展重心从沿江向沿海迁移。唐闸因此“失去”数年,但大量被废置的市政设施却因此保存下来。

如今的唐闸,已经成为当地一个重要的旅游景点。从刻着“中国近代工业遗存第一镇”的石碑向西,过去沿街两侧的厂房和民居,已变成各类传统工艺体验馆和饭店场地。张廷栖认为,这实际偏离了近代工业文化的特色,反而更具江南小镇气质。原来的居民在改造中被迫迁出,商业价值部分替代了历史价值。

唐闸民族工业风情小镇

唐闸代表了中国城市发展的一个共通问题:即便在已经意识到传统重要性的城市,传统仍然难以避免现代化建设的影响。更准确的说法是,城市难以在传统与现代之间找到平衡。

眼下,南通的经济发展正迈上新的台阶。刚刚闭幕的南通市委全会传来消息,2020年全市地区生产总值预计突破万亿元,正式跻身“万亿之城”。而在过去几年时间内,多次区划调整让南通市区面积与人口迅速增长,“大城时代”将结束南通一直以来“小马拉大车”的尴尬。

但隐忧犹现。

根据2019年数据,在南通户籍人口中,60岁以上老年人占比高达30.8%,居江苏省内首位。此外,南通三次产业结构为4.6:49.0:46.4,第二产业仍占主导地位,且新兴产业产值增长率仅为1.6%,远低于第二产业增加值6.9%的增长率。

更大的问题是,经济增长能否让南通重新找回“中国近代第一城”的自信?

在王凯看来,评判中国的城市发展和社会建设,很大程度上还是要基于中国国情和中国文化。

在《张謇与南通“中国近代第一城”》书中,吴良镛曾高度评价张謇思想:

“ 既有通过学习西方、考察日本所得,更有中国传统人文基础与文化自觉,古代社会理想与道德标准。”

通过“艰苦探索中国人自己的城市发展道路”,张謇期望,“建设中国一个理想的文化城市”。

如何理解中国传统文化对南通“黄金时代”的影响?

按王凯所说,对当地文化的系统性梳理和认真分析,“一把钥匙开一把锁”,按照“私人订制”而非“套餐”来制定城市规划……这些城市规划的成功经验,或多或少都在张謇的城市规划中有所体现。

此外,不要忽视市民的力量。王凯认为,一直以来,经常被强调的一个观点是,人们在城市长期待下去是为了生活得更美好。“更美好”,是我们在城市里生活的一个共同追求。经济提升后,更重要的是要让市民建立起“城市观”, 认识到城市是大家的共同家园,提高城市的发展质量是每一个人的责任,义不容辞。

吴良镛曾总结,中国正面对历史上不曾有的机遇,正处于足以产生“城市黄金时代”的伟大时代。南通所面对的,不仅是“中国近代第一城”的“黄金时代”归来,更是作为一个新晋万亿级城市,对中国城市前进方向的再探索。

文字 | 杨弃非

本组图片除署名外均据杨弃非摄