南通师范学校的

《校示摘录》和《揭示存稿》

□ 赵 鹏

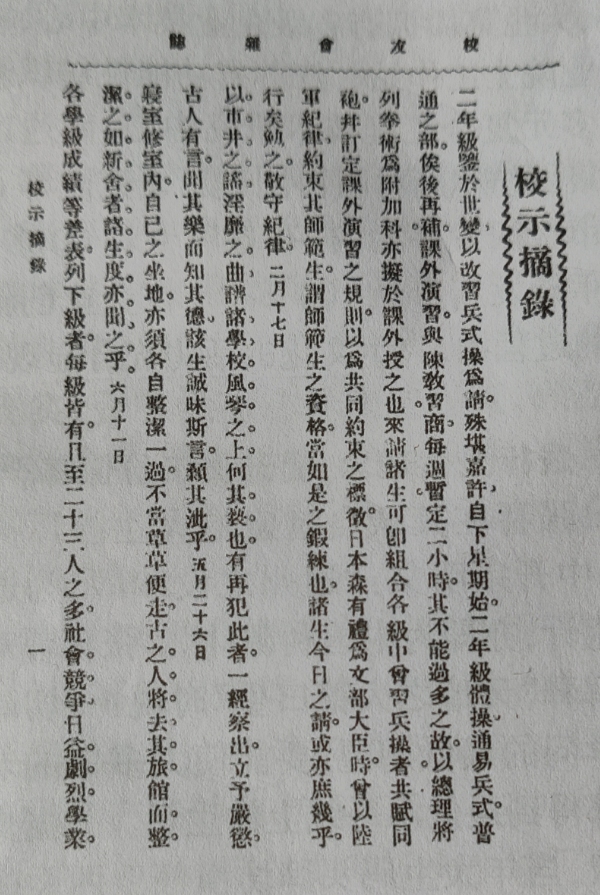

1913年9月印行的《南通师范校友会杂志》第三期,上面刊载着一个《校示摘录》,其中抄录了该校的七则校示。所谓“校示”,应相当于旧时的“揭帖”,实际就是校方发布的公告,当时会张贴于学校公告栏或校内某个公众醒目处,其内容一般都是对学生的通知或谕示。这些校示对了解早期师范学校的管理及教育主张都具有价值,并且校示中所阐述的道理,好多如今看来仍不过时,有的更能引发我们的思考。因为有些价值,故值得作些介绍,现将其编号录于下:

校示摘录

(一)

二年级鉴于世变,以改习兵式操为请,殊堪嘉许。自下星期始,二年级体操,通易兵式。普通之部,俟后再补。课外演习,与陈教练习商,每周暂定二小时。其不能过多之故,以总理将列拳术为附加科,亦拟于课外授之也。来请诸生,可即组合各级中曾习兵操者,共赋同袍,并订立课外演习之规则,以为共同约束之标徵。日本森有礼为文部大臣时,曾以陆军纪律,约束其师范生,谓师范生之资格,当如是之锻炼也。诸生今日之请,或亦庶几乎?行矣勉之,敬守纪律!(二月十七日)

(二)

以市井之谣,淫靡之曲,谱诸学校风琴之上,何其亵也。有再犯此者,一经察出,立予严惩。古人有言,闻其乐而知其德。该生诚味斯言,颡其泚乎?(五月二十六日)

(三)

寝室、修室内,自己之坐地,亦须各自整洁一过,不当草草便走。古人将去其旅馆,而整洁之如新舍者,诸生度亦闻之乎?(六月十一日)

(四)

《各学级成绩等差表》,列下级者,每级皆有,且至二十三人之多。社会竞争,日益剧烈,学业薄弱,何以为师?愿此二十三人者,引为深耻,力求长进,毋长此泄泄为也。(闰六月二十八日)

(五)

受课时需用图书,既经学校指定,当即各置一份。为营养身体计,不至乞丐,无不备柴米;为增殖知识计,即极寒素,亦当购书本。东西各国,苦学之士,有课外挽人力车者,贩牛乳者,送报纸者,藉其所得,添置学品。以其贫也,用后或转售之人,未有以其贫而不先自购用者。窃谓诸生力能购书者勿论,若力不能购,即不效彼苦学士所为,亦当于课前借抄若干,以应课时之用。劳力为金钱之代价,是亦一道。若既乏金钱,又吝劳力,不购不抄,课时徒依赖邻席所有,坐势之偏倚,非时之接谈,既违背教室规约于不觉,而所得知识,复不能确固,是两失矣,毋乃不值。士贫可也,惰不可为也。无钱购书,有力抄书,虽贫不惰。贫而不惰,何往不成?上学期内观于一年级及讲习科诸生,不能无慨于中,用特揭示,愿诸生自省焉。(七月初十日)

(六)

一年级沈生,由陆军小学散学生来学师范,本校以其旧为附属小学生,收录之。以其穷,公家补助之。今则不假而去矣。人各有志,何能相强,然何可无交代?应即时除名,并通知学务课,追还公家助款。(七月十三日)

(七)

昨晚于第七号修室见有火炉一具,其中炭火正炽,热气蒸蒸。问该修室各生,炉自何处移来,火自何人措备,均答不知。然则此火具必系同学悯该室之独寒,又不欲显示德意,而特意于无人时暗为措置也,有是理耶?即果有之,而该室各生,竟安然坐享,不一究其由来,亦近于麻木不仁矣。若此事确系同室所为,而故作欺饰之语,以诿过于人,则与校训所谓“忠实不欺”之意恉大相背谬矣,岂师范二年生所应出此耶?郭生为一级级长,于同号修室有此危险之举,既不力阻于前,复敢诡言于后,殊失本校期许该生,及同级推为级长之本意,应酌降操行等第,用示惩儆。至实行此事之人,俟访查确实,报告校长,严予惩罚,以杜效尤。(正月十二日)

以上七则校训,每则各涉及一件事或一个方面。如第一则讲的是改体操为兵式操,意在通过军事化训练来加强学生的纪律性。第二则讲杜绝社会上的淫靡之曲进入课堂,以保学校风气的纯正。第三则要求各学生保持寝室、自修室自己所用场地的清洁,以养成良好的公德。第四则是鉴于学生考试成绩差者多,认为学业薄弱,将来就不能成为人师,希望以此为耻,努力求进,不再放松自己。第五则讲书籍之重要,即使贫困不能购书,也要尽量借抄,不能偷懒放任。第六则是对一位转学生的处理,因其不告而离,目无校纪,因而将其除名,并追还以往公家对他的助款。第七则是察觉自修室内有人私用火炉,既违校章,又有隐患,而追问其人时,众学生又隐瞒不报。为此决定先降低本级级长的操行等第,进而再访查事主,严予惩罚。

就内容的涵盖看,这些校示是经过有意筛选的。然而筛选者是谁,甚至这七则校示发布者是谁,却不易知晓。能够知道作者的只有第四则,因为其文已收录于新版《张謇全集》,它的来源则出自“《通州师范学校揭示存稿》辛亥年稿本”。至于其他六则,如第一则中有“以总理将列拳术为附加科”之语,那就显然不是张謇的口吻,至于是谁,暂不能知。七则校示都在文末注有日期,但不系年份,难知是何年之作,读时也颇感遗憾。

最近有幸见到那个《通州师范学校揭示存稿》,知其封面上所写名称只是《揭示存稿》。这是顾怡生(公毅)原来自存的一册抄本,内容是自宣统三年辛亥至民国二年癸丑(1911-1913)三年内师范学校校谕的汇抄。从字迹看,抄录者非止一人,而封面上还有顾怡生亲笔批注:“录稿有误字,有脱漏字。民国三年六月顾公毅识。”

《揭示存稿》里除1912年10月31日附抄本校的《职员会议决案》,和1913年7月11日附抄甲种师范讲习所的告白外,总共收录校谕九十四则。这九十四则校谕分为两类,一类是标明“总理谕”者,计十六则,可以明确是张謇所作,并且这部分内容,除1912年12月14日的一则漏收外,其馀都已收录到新版《张謇全集》的“论说演说”卷。另一类七十八则都标明“事务室谕”(少数几篇称“事务室白”),其中唯独1911年12月10日(辛亥十月二十日)的一则文末还用括号注一“谦”字,以表示此篇的作者外,其他都无署名。按当时师范校教职人员中,名字中带有“谦”字的只有两位,一是担任学校监理的江谦,另一是算术教员兼一年级主任的黄祖谦,从两人的职务看,作此校谕的“谦”可以认定就是江谦。至于其他未署名的“事务室谕”,其作者我判断就是这一册《揭示存稿》的原有者顾怡生,因为他那时正任学校的教务主任兼授国文和教育学。从顾怡生自藏此册,并于封面批注“录稿有误字,有脱漏字”,似乎也能反证这些“事务室谕”即出自他之手,因为都是自己所历所为,所以也就容易发现抄录稿中的错误和脱漏。

查核《揭示存稿》,校友会杂志所刊的《校示摘录》那七则谕文都能找到,并且能知道这七则的具体年份,即前五则作于宣统元年,日期用的是阴历,而后两则分别为民国元年和二年,日期已改用公历。这似也可以说明,师范校自从进入民国,所用日期就及时地由阴历改成阳历了。有意思的是,所摘选的这七则,在《揭示存稿》里,都于相应部分的眉端打有圈或点记号,可见《校示摘录》的七则就是从《揭示存稿》里选出来的,只不过《揭示存稿》眉端标圈或点记号者不止这七则,说明这其中还经过了一番斟酌,而筛选者,应该也就是顾怡生。至于《校示摘录》所载的七则,与见诸《揭示存稿》里的字句偶有不同,那也是为着正式刊印而作的修改,如有些被指责的人名,就给故意隐去了。

顾怡生于1903年考入通州师范学校第一届本科,1906年毕业后即留校执教。1910年学校机构调整,将校务分为教务、斋务和庶务三部,而顾怡生始出任教务主任,1914年因病辞去主任之职。《揭示存稿》所录的三年校示,正是在他担任教务主任期内的事。至于这个“事务室”,校史资料里极少提及,按其职能,应相当于学校的办公室,是包含着教、斋、庶三部工作的,至于《揭示存稿》所录“事务室谕”,似乎只限于顾怡生所管教务方面的内容。

顾怡生之所以能够担任教务主任之职,除去自身能力外,还与他通州师范学校创办伊始就一直在校,对学校及创办人张謇的教育理念及做法有着直接了解相关。张謇对顾怡生也很为赏识,如1917年为顾怡生的母亲撰写墓志铭,一开头就说:“南通教育,自师范建校以来,最初就学,媞媞毣毣,最贤而有文章者,顾生公毅其一也。既卒业任校职,能辨而通,不惑而诬于人者,顾生亦其一。”而此前得知顾怡生因病将辞教务主任之职,他更致信为之惋叹,这封信很有名,也足见张謇对顾怡生的倚重,其文为:“闻贤复有脑病,为之恻然。今世无脑人多,故有脑人不得不病,此可叹息。昔忧易园,谓贤等年齿较壮,尚可为无脑人多磨几年,讵便至此?天下足以苦我脑者无穷,南通一隅即亦不少。愿贤珍重,以节思虑。……为仆分校忧者无多人,贤其省之。”

张謇称顾怡生为能够为他“分校忧者”,这是个最确切的评价。现今对张謇及近代南通的叙述,往往把各项事业都归功于张謇一人,有意无意地忽略去那些助成者,这就未免失之偏颇。因为张謇个人纵然伟大,他的事功,没有一帮志同道合的协助也难以完成。从这一点看,《揭示存稿》里的那些“事务室谕”,就是顾怡生助力张謇师范教育的最好的例证。

“事务室谕”的内容,大致可分为两类,一类是关于人事或活动安排的通知,另一类是对某些具体人或事的处理及意见。看其所谕,可知作为教务主任的顾怡生,并非只是个张謇命令的执行者,在处理校务方面,他明显有着自己的独立的处置权限。由此似乎能反映早期师范学校的管理,张謇既非惟我独尊的“霸道总裁”,而顾怡生也决非亦步亦趋的“传声筒”。试看《校示摘录》所选七则,其中张謇的“总理谕”仅占其一,也见那时的择选,并不惟张謇之言是用。张謇称顾怡生能为他分忧,正说明顾怡生能够承担职责。只是顾怡生担任教务主任的时间不长,他在管理方面的事功往往不为人们所知,所幸这册《揭示存稿》能弥补这一缺憾。

《揭示存稿》里那些“事务室谕”,内容颇为丰富,其中一些事例,能够见证师范校的成长变化,如关于各年级级长的任用,起初全由总理张謇直接指派,而到1912年时就改以各级学生推荐四人作为本级级长的候选人,最终由事务室从中择定二人予以任用。这种改变,正反映着学校管理由草创时期的简单逐步走向完善。

就学业方面看,当时学校重视国文课的学习,如“事务室谕”中明云:“须知养成师范与他科不同,不得不注重国文也。”又说:“普通教育于本国文学一方,自不能冀其深造,惟师范学为人师也,苟太浅陋,应用何由?”这种重视,就与张謇所说“国文浅陋,虽精他艺,无当人师”一脉相承。

“事务室谕”有一则云:“阅一年级国文课,题为《论今学者欲速成之弊》。学当循序渐进,教者不能助长,学者无可速成。而或以速成为进步,或以速成即敏则有功,事理文理太无分际,是皆心躁气矜所致。……诸葛武侯有言‘才须学,学须静’,诸生熟思此理,安心向学。”这是强调学业没有速成,不可妄求捷径,必须能够守静。

由学风之静而扩展到学习环境之静,这也在校谕里时常提及,如有一则严肃地指出:“一年级教室,当下课后、上课前,喧扰特甚。查之,仅三五人之所为。此三五人者,其以教室为运动场耶?抑以浮躁为活泼耶?真大误矣。寓活泼于静肃之中,视教室为极尊严之地,吾愿诸生共加慎勉。有犹此浮躁、不识教室之果为何物者,不能为之恕矣。”另一则也告诫说:“楼居者,言动须格外留神,以易妨楼下人之作业故。此其义,虽小学生应知之,虽家居亦守之。今日第四教时中,豫科生有于修室踊戏者,声达楼下之东廊,其妨碍教室六之教授可知。是虽轻浮而为是戏也,豫科生当各自省察之。静以成学,吾不愿再有如是轻浮不自爱之现象。”

还有一则,是看到有学生课间高声喧哗的指责:“午后第一课罢,有于室廊下且走且高声唱体操口号者。诸生自思之,学为人师之人,方服膺顺良威重信爱六字,能有此轻浮之现象乎?诸生自思之,想亦哑然笑矣。此不止于今日午后为然,前此不遽举以相禁者,意诸生中有能自悟其非,或以同学之劝戒而止也。部定教育宗旨,有养成美感云云,高声大叫,任意为之,丑乎美乎?如关于学理之争辩,可从容和悦,出之商量,不必如非学者之口角然也。”

学校于学生的成绩外,对于个人操行也特别注重,“事务室谕”里就有不少对操行有亏者或记过、或降级、或辞退的处理。张謇于教育主张严格,在这个《揭示存稿》里就可以找到不少实例。

这儿不妨略举两位学生的事,以见当时管理之一斑。一位学生叫王濬清,大概原先考试成绩不好,1911年初曾受过留级处分,并降为原班的旁听生。谁知他因此发愤,期末考试成绩甚佳,于是学校不仅让他归入本科,还把他当成了典型,如校谕讲:“核学期末学级别成绩,四年级旁听生王濬清,平均分数在六十分以上,即予归入本科。此固生之能自奋励,乃有如此之果,而同级诸生之切磋,要亦与有力也,王生其益加勉乎?诸生学业,万一有不能长进,将为前日之王濬清者,当自解其原于自暴自弃居多,而今日之王濬清可以鉴也。阳明先生有言,精神一到,无事不成,诸生勉之。”

另一位学生是徐人鉴,这位家住海门常乐镇,和张謇既是同乡,并且还是张謇老师徐石渔的远房侄孙。张謇对其似乎也很照顾,如因其考入师范校后,就有信致负责垦牧的江知源云:“垦牧须豫养本科学生为学务专员及教习,拟拨徐人鉴、施汉章二名,由垦牧补助其膳学费。即从本届起亦可,明年恐有他人先之。”这是把徐人鉴等二人作为垦牧公司的代培生,学膳费也由公司给交了。

只是这位徐人鉴并不让人省心,进校当年就因自己的讲义被同学拿去,请来铜匠,并纠众撬了那同学的课桌抽屉,甚至还率众到寝室撬箱检视,为此被记大过处分。到三年级时,更在上英文课时看《红楼梦》。此前不久,就有一个同学在“不应入寝室时潜至寝室,卧看不经小说”,遭到记过处分,此次又发生在课堂上看小说之事,故校谕讲得很严肃,现将其谕全录于下:

徐人鉴于本日英文课内披阅《石头记》,教室中规约方令诸生重加玩味,非课业用品勿携入,明载规约,此《石头记》果课业用品乎?叩之徐生,何以为说?徐生为三年级生,且尝受本校校长特别之待遇,应如何及时勤勉,以尽对己对人之道?不意其不规律若此,应即记过示惩。

诸生于教科外,凡具有正义之杂志、小说等书,诚不妨旁览之,以开拓其道理心,以增进文学的趣味。然此只可行诸休暇之时,非所语于受课之际。据沈教习言,三年级于英文课,有愿缓进者。徐生三年级也,乃别有所急,急在看此《石头记》耶?

《石头记》一书,可以悟哲理,可以见文心。但一般阅者意不在此,而实在彼,故阅之不唯无益也。徐生已阅八十馀回,试问所见何若,所悟何若?

以上所举,都是很为鲜活的事例,诚如本文开头所言,这些事例“对了解早期师范学校的管理及教育主张都具有价值”。现在草此小文,略作一些介绍,同时也深愿类似《揭示存稿》这些不太引人注目的史料能得到更多学者的发掘和利用。就张謇研究而言,相信这方面的研究将会还原出不少具体的真实,定会使那段历史更加丰富和立体起来。

(作者单位:张謇研究中心<南通>)

(原载《张謇研究》2025年第4期)