军山气象台的发展与历史价值

刘 佳 张廷栖

摘要:清末,张謇在南通师范学校开设气象课,培养测候人才。1906年他在南通博物苑内建立测候室。这是国人自办的第一个测候机构。1914年他任职北洋政府农林工商部总长,建立农商部测候总所,制定观测规范,倡导各省农林机构设立测候分所,推动了全国测候事业的发展。同年,他选址军山,历时23个月,建成军山气象台。1917年1月1日军山气象台正式系统地开始气象工作。这也是国人自办近代气象事业的开始,涉及气象、天文、水文、地震等学科,计有11项之多。在动乱的时代背景下,军山气象台从气象仪器到观测技术都在创建及发展过程中不断完善、不断提高。在测报上,每日进行九次定时观测,两次定时接收无线电气象资料并绘制天气图,做出较为准确的天气预报;在科研上,研究气象与农业的关系,进行物候观测,防范病虫害的发生;在人才培养上,积极举办测候训练班,为各农场测候所输送测候人才。无论是设备设施还是各项业务水平,军山气象台均在当时处于遥遥领先的地位,当之无愧为“中国私家气象台之鼻祖。”

关键词:军山气象台 发展 历史 价值

张謇十分重视气象事业,他在中国近代气象史上曾作出诸多贡献。其中,南通军山气象台的创建尤为突出。

一、缘 起

中国是农业大国,张謇出生农家。他知道天气与农业生产的重要意义——农民靠天吃饭,一旦有大早大涝,农田颗粒无收,生存便会成大问题。所以,张謇十分重视水利和气象事业,希望通过农业防灾减灾,帮助农民丰产丰收。张謇走上实业救国、教育救国道路后,在实践中更加认识到气象对其事业的重要性。这不仅关系到农林事业,且与水利、交通等事业密切关联。他说:“农政系乎民时,民时关于乎气象。”光绪三十二年(1906年),张謇决定在南通博物苑创建测候所,这是中国人自己创办的第一个测候机构,是气象事业的基础。创办者张謇也因此成为近代中国气象事业的开拓者、先驱者。张謇不仅在南通创立测候所,在1913年10月担任北洋政府农商总长兼水利局总裁期间,十分重视气象事业对农林、水利的重要意义。到任不久的他,于1914年建立了部属的测候总所,制订了观测规范,同时还通令各省农业机关设立气象测候分所26处,这是全国普遍设立农业气象站的开端。然而未过一年,张謇反对袁世凯复辟帝制辞职南归,因为经费困难,大多数气象测候分所被迫停办,仅剩北平三贝子花园、北京农专和山西农专3个测候所勉强维持。可见当时旧中国举办气象事业的艰难。张謇未能实现在全国建设气象事业体系的夙愿。这一遗憾成为他南归回通实行地方自治,建设军山象台的重要动因。他认为“气象不明,不足以完全自治,而明之必有其地,尤必有其人。”于是身体力行,决定亲自创办气象台。法国天主教会曾于同治十一年(1872年)在上海徐家汇建立观象台。张謇对这个西方殖民者在中国最早创办的气象台很有感慨。他认为气象事业涉及国家主权、甚至机密,不宜落入外国人之手。张謇曾有如此表述:“各国气象台之设,中央政府事也,我国当此时势,政府宁暇及此?若地方不自谋,将永不知气象为何事、农业根本之知识何在,謇实恥之。”基于对气象预测重要性的认识,张謇决心亲自实践,担负本该由政府主办的气象事业。

1906年张謇创建的南通博物苑测候所

二、军山气象台的建立

从1913年开始,张謇创建军山气象台的工作有条不紊地进行。他首先从农校数理素娴,并通英、法、日语的优等生中遴选人才,将其派往当时被誉为“远东第一台”的上海徐家汇观象台培训,学习气象专业。被选中的学生刘渭清,到上海后便跟随副台长法国耶穌会司铎马德赍(Josepha de moidrey)学习气象,研习气象学,学习观测、绘制天气图天文、统计、观星测时等业务;同时,还去昆山菉葭浜天文台学习推算日月蚀、节气等方法;并了解各地磁针偏差的测数以及各地台站的海面高度;他学习的时间总长达3年零1个月。在培训人才的同时;张謇将台基位置择取于军山之巅、普陀寺之后。在地球上的具体位置是北纬31°57′35″,东经120°53′17”,海拔110.4米,距离县城18里。气象台之所以建址于军山,有张謇的文字可查。他说:“气象台宜设军山上,不仅有关风景,且于天气预报有益。因军山南临长江,与江南的福山对峙,形势绝佳。江中来往船舶,遥望军山有台,当注意天气预报。必要时,山上可悬挂预报标号。在通城及东乡民众,远望军山有台,亦可提高重视天气预报的观念。所以台设军山上,可以瞭远听远,对天气预报是有裨益的。能加强天气预报,也于农业有裨。”张謇落实人才培训和确定台址以后,便积极筹备基建事务。

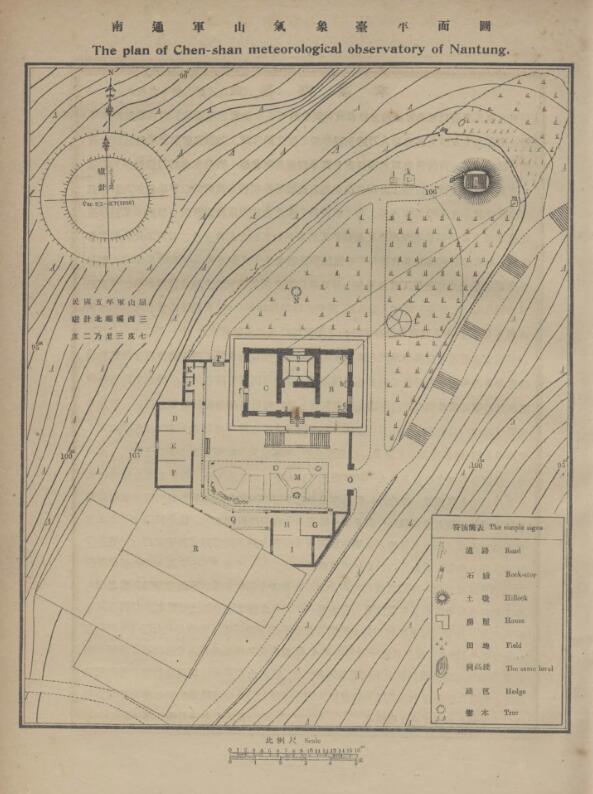

翌年5月,张謇委托上海马德赍副台长帮助购买气象仪器;同时,又派刘渭清与其反复商讨气象台的建筑图稿。马德赍建议把普陀寺拆除,之后建台,张謇不愿毁坏数百年的古刹,乃以其后殿之基建台。为了保护一株古银杏树,又向前移了一米,因而台址范围仅1,550平方米,显得略小。

军山气象台由我国近代最早的建筑师之一孙支厦设计监造。1914年12月破土动工,1916年10月竣工落成,历时23个月。气象台坐北朝南,建筑共4层,面积30平方米。第一层,面宽3间,东为仪器室,西为办公室,中是会客室。第二层,1间,用于收藏图书资料,由此通往办公室等屋顶,屋顶平台安置日照计及测云器。第三层,1间,为自记风向风速计室。第四层,1间,上通台顶,台顶安置风向风速计旋转部,并安装避雷针。军山气象台计有各种仪器30多种,其中拥有法、德、日英等国制造的当时世界最先进的仪器11种。当时的设备,国内固属仅见,国际亦享有相当声誉。军山气象台的附属生活等用房面积12平方米,为台前右侧平房8间。台后空场一方,安置寒暑亭、地温表、草温表、蒸发皿、雨量器、自记雨量器、无线电无线柱等。台前南首有平房3间,分别为门房、夫役室及厨房。西首平房5间,为膳食室、寝室、浴室、卫生室等。建筑之间均有走廊及雨道,四周绕以铅丝藩篱。军山气象台共耗资10953.55元,这些创建经费大部分由张詧、张謇兄弟承担,乡里人士也有一定赞助。建成后的军山气象台正门两侧,张謇亲手书下对联:“仰窥象纬抬头易,自有云雷绕膝生。”对联说明建立的气象台,既观察天象运行,又测量气象状况,具有天文与气象并举的目的。

军山气象台平面图

三、军山气象台的运行

军山气象台建成后,由张謇任总理,张詧任协理;时年31岁从徐家汇观象台学成归来的刘渭清被任命为主任,成为气象台的实际负责人,主持台务工作;陈㵢为助员;赵日昇为练习生、测算员;蒋仲濂为缮写员,由此组成一个十分精干的组织管理机构。

张謇对气象台的管理非常到位。气象台成立不久,就相继颁布了《气象台办法大纲》《气象台观测章程》《气象台计算章程》《气象台参观条例》等规章制度。对气象台的办台宗旨、人员编制、职员权限以及气象观测、资料统计、表册报告、天气预报等工作要求、技术方法作了具体规定,各项工作均有章可循,业务人员的日常工作严格认真。

1917年元旦,气象台正式开始观测工作。观测业务不仅测雨量、风向气温、湿度等气象数据,还测报潮汐和天文数据,每天在南通地方报纸上发布天气预报。这是南通乃至江苏气象史上的第一页。台内十分重视资料的积累和保存,每月有月报、每季有季报。从1918年起,每年还编年报一册,发表一年的观测记录和研究成果。气象台还根据观测和科学研究成果,开展科学普及工作,解释气象现象,破除迷信。例如1918年6月15日下午7时,平潮地区下了红雨,乡民以为这是不祥之兆,今后许多事会凶多吉少,民心恐慌。军山气象台立即解释,红雨内含一种红色矿物质,由旋风卷入空中随雨而降,并无凶吉之事。气象台更重视南通的气候研究等科研工作。20世纪20年代,气象台的学术科研活动相当活跃,创办了气象季刊,自制的赤道晷、雨量器、日照计、指星仪等先后在南京、上海举行的展览会上获奖。气象台印制的英文版刊物和报表,与40多个国家和地区的100多个单位交流,在国际上享有相当声誉,曾被列入英国出版的国际气象台名册,深受国内外气象同行的赞誉。1925年,为了收回东南沿海的气象主权,72岁高龄的张謇欲将军山气象台扩办为中国的“东南气象台”。最终未果。

四、军山气象台的衰落

1926年张謇辞世,经费难以为继,每年的年报也无法按时出版。之后,中央研究院气象研究所成立,所长竺可桢认为军山气象台为张謇首创,历史最早,资料可贵,由此整理出版了从1925年至1929年的5年气象报告辑要。气象台于翌年由南通学院农科接管。这时,除了经费困难,加上刘渭清调任水利局,陈㵢任主任。3年后陈㵢主任又调任省测候所主任,技术、力量不断削弱。1935年1月,气象台由江苏省建设厅接管。1938年,日军侵占南通,台站遭破坏,仪器受损,资料散失,从此业务中断,气象台停办。

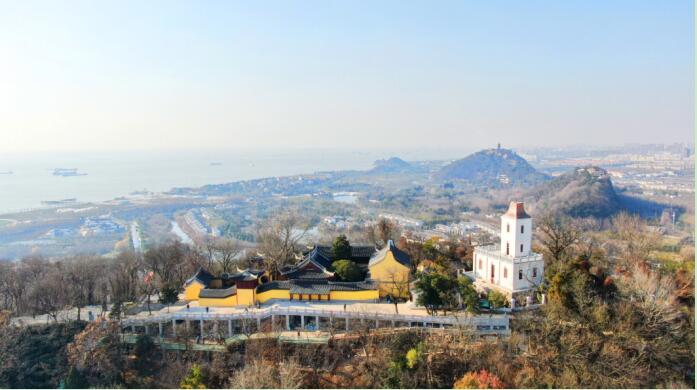

1949年5月1日,新中国成立后南通恢复了测候工作,但已不在军山气象台原址。军山气象台的旧址仍然保留,主体建筑保存完好。1979年,南通市人民政府拨款对旧址进行了第一次维修。1997年初,国家气象局认定军山气象台为国人自建的第一座气象台,南通市人民政府将气象台旧址列为重点文物保护单位,并于1998年按原状修复,作为文化旅游景点,对外开放。2004年,南通市气象局在军山气象台原址上设立了自动气象观测设备,恢复了气象观测。

五、军山气象台的历史价值和当代意义

1.中国的气象事业从南通开始

近代南通在张謇的经营下,由偏僻封闭落后的农业县成为全国闻名遐迩的模范县,创办了无数的事业,开全国之先河,中国的气象事业就是其中之。早在光绪三十一年(1906年),张謇就在南通博物苑创办了全国第一个测候室,在此基础上办了军山气象台。南通军山气象台是中国人自办的第一所气象台,南通成为中国气象事业的发祥地,张謇成为近代气象事业的开拓者。正因为如此,1924年10月“中国气象学会在青岛成立,天文、气象界线逐渐明朗。中国气象学会选举张謇为终身名誉会长”。

2.为中国的气象事业赢得了荣誉

军山气象台测报所得的资料,所收集的自然现象、自然灾害,调查研究的成果,被编制成为内容丰富的气象月报、季报、年报,采用中英文对照,精装出版发行。除国内交流外,还与国际上40多个国家和地区的100多个单位交流。气象台以仪器的先进、测量的精确、交流的广泛,在国际上知名度与日俱增,被国际气象会议上规定为电报资料交流单位,成为近代中国科技史上的一个亮点。作为全国1700多个县中的一小邑,以一县之力,办出如此先进的气象台,在国际气象事业中争得一方之地。这种乱世中的自立自强,为中华民族赢得了荣誉,作出重大贡献,不能不说是一个奇迹。

3.为国家培养了杰出的气象人才

张謇历来重视各类人才的培养。他要办什么事业,就事先选择人员派遣到国内外培训机构去学习培训,学成归来后再创办。他要办医院,就派熊辅龙赴日本学医;他办气象台,就选送刘渭清去上海徐家汇观象台跟随马德赍学气象。他们均学成归来后业务精湛、业绩突出,在全国行业中享有相当的知名度。刘渭清在军山气象台做出了出色成绩,在中国气象学会成立大会上被选为首届理事会理事,兼编辑委员会委员,成为全国气象学会的骨干力量。原助员陈㵢也成为全国天文学会和气象学会的会员,继任刘渭清的主任职位后,于20世纪30年代负责筹建江苏省水利局测候总站,后任江苏省建设厅测候所主任,指导各县测候工作。3年后,又奉命负责在镇江北固山建省立气象台,并成为该台的主要技术骨干;新中国成立后,他还担任淮河水利工程总局淮域滨海区水利工程总队副总工程师兼主任等职,可见在省内气象事业中的地位和作用。

4.军山气象台遗存成为宝贵的历史文化遗产

现在军山气象台依旧完整地耸立在军山之巅。十一届三中全会之后,南通市政府拨款对气象台旧址进行了第一次修缮。1991年,军山气象台旧址被公布为南通市文物保护单位。1997年,国家气象局认定军山气象台为国人自建的第一座气象台,南通市人民政府进一步将其旧址列为市重点文物保护单位,并且拨款根据“修旧如旧”的原则进行第二次重修,并拟建“南通军山气象展览馆”。2002年10月24日,“军山气象台展览馆”在原址开馆,馆内搜集和陈列了军山气象台早期的部分仪器设备和珍贵资料。2018年,江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室实施历史古迹和文保修复工程,对军山气象台旧址进行了基础工性修缮,2020年管委会办公室对军山气象台旧址进行展陈改造。该馆成为展示张謇当年业绩,宣扬热爱家乡、热爱祖国,敢为人先、开拓创新人才立国、科技兴国的生动教材。

南通市气象局秉承张謇的开拓创新精神,从2011年起筹建中国南通气象博物馆,历时4年积极筹备,于2015年建成并正式对外开放。中国南通气象博物馆是继中国北极阁气象博物馆之后,全国第二家气象行业博物馆,也是全国首家地市级气象博物馆,对气象事业发展继续发挥着精神引领作用。

2018年修缮后的军山气象台旧址

参考文献:

1.竺可桢.竺可桢文集[M]北京:科学出版社,1979.

2.温克刚.中国气象史[M].北京:气象出版社,2004.

3.孙锦铨.中国气象史上闪光的一页[J].自然辨证法研究,1959(9)

4.王世平.中国近代气象史资料[M].北京:气象出版社,1995.

(作者简介:刘佳,女,中国南通气象博物馆馆长;

张廷栖,张謇研究中心学术顾问。)

(本文被收入《第四届全国气象科技史学术研讨会论文集》)