中枢:大生沪帐房研究(上篇)

□ 白进伟

晚清以降,张謇以“实业救国”为志创办大生纱厂,将中国传统“帐房”承袭并加以运用。大生企业集团主干企业位处南通,张謇在上海另设帐房,即“大生沪帐房”。[1]检视学界,有关大生沪帐房的研究已有一定成果,但视野多聚焦于张謇时代,即探究其缘起、与张謇关系。[2]而与大生企业集团关系多将其附带于大生的企业史研究中,且亦多集中于张謇时期。[3]然而沪帐房作为管理机构,不但参与经营和管理大生各企业,还协助张謇办理事务,且其与张謇和大生的关联并不仅限于张謇时代,已有成果未能给予足够关注,故而无法窥探其在大生企业集团形成和发展中的作用和地位,以及其自身的发展演变。有鉴于此,本文拟征引相关文献,通过对大生沪帐房长时段的考察,剖析其与张謇和大生企业集团的关系演变,以期加深对大生各企业实际运营与管理过程的认知,进而管窥张謇对近代股份制企业管理制度的探索。

一、大生沪帐房基本情况考

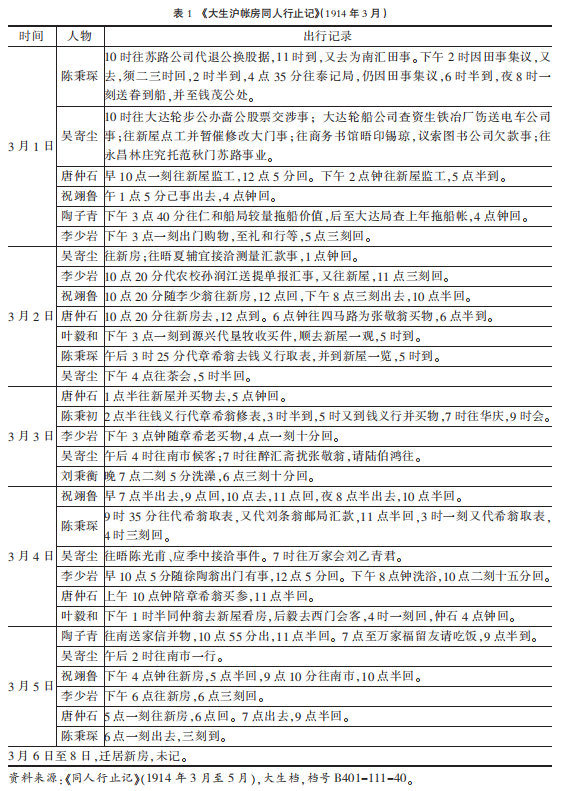

1895年,张謇以“实业救国”为志在南通筹办大生纱厂,1899年大生纱厂正式开车生产。沪帐房以1896年大生纱厂上海公所的设立为嚆矢,“所谓上海公所,即最初大生在沪之接洽机关”,负责招股等事宜,“凡各绅愿入股者,一在上海本公所,一在通州万昌福庄。”[4]次年,公所迁至上海新北门外,改名“帐房”。[5]1907年大生第一次股东大会上,提议“上海一部分事最繁重,本有驻沪帐房,应改名为‘驻沪事务所’,设所长一员。”[6]沪帐房最初的负责人称“坐号”,张謇友人林兰荪为第一任坐号。1912年林兰荪病重,时值“啬翁实业方隆隆日上”,张謇在悲痛与忧虑中探望创业老友,问及“万一不讳,谁可代者?”林氏向张謇举荐自己的外甥吴寄尘,吴寄尘“以才为沪人士所注目,张啬翁雅知之”,张謇接受了林兰荪的意见,“遂以后起少年骤绾重任”。[7]吴寄尘在1913至1935年间任第二任所长,是沪帐房历史上任职时间最长的所长,更是张謇兴办实业过程中一位非常重要的助手,大生企业集团的诸事务与其关系颇深。沪帐房的其他工作人员来源有三种,一是张謇等调任,如对唐仲实的选用:“唐仲实兄调沪帐房办事,前日退、啬公条属函告尊处。”[8]二是各厂根据工作专门安排,如大生三厂沈燕谋负责外交工作。[9]三是来自推荐担保:“马君曾荫在贵事务所服务,倘有银根上落等情,弟负担保责任。”[10]沪帐房初期规模不大,但事务繁杂,如吴寄尘当天除接发号信外,“十时往大达轮步公办啬公股票交涉事;往晤夏辅宜接洽测量局汇款事;往晤陈光甫、应季中接洽事。”[11]且帐房内工作人员的出入均有严格的管理,兹以沪帐房的1914年3月第一周人员出行管理情况为例,如表1:

沪帐房的主要经费来源是大生企业。大生其他企业未创办之前,沪帐房的主要经费来源是大生一厂,后来二、三厂及其他企事业兴办后,各按规定摊分经费,如1912年南通各企事业单位的分派比例是“大生52%,分厂25%,广生8%,资生5%,冶厂1.5%,面厂2.5%,垦牧1%,书局0.5%,师范1%,大和、大德3.5%”。这种开支款额非一成不变,“沪事务所全年开支,今届分派有应增减之处,请酌之示知,以便转帐。”[12]1915年,吴寄尘开出列各厂摊派沪帐房的经费比例(百分比),并附呈调整原因,“通厂,47.5,甲年46,乙年加入新厂因加1.5;崇厂,22.5;广生,7.5,甲年10.0,乙年沪人少因减2.5;复新,5.5,甲年4.5,乙年派友驻沪,因加1;大达,3.5;垦牧,1.5;甲年3.5,乙年分田后事减,因减1;铁厂,1.5,甲年2,乙年来沪人少,因减少0.5;大生公司,7.5,甲年05,乙年以房屋电灯、饭食等四项所用均摊,因加2.5,仍从体恤,俟生意发达再增;大有晋,1.5;翰墨林,0.5;师范,0.5;阜生,0.5;冶厂、同仁泰无事,拟请免派,当局溥益纱厂借住本帐房费未贴求,伊因三四月即须迁居,拟至时统计,照送津贴,将来款到收厂,丙年费用充抵。”[13]由此可见,1912年和1915年,沪帐房的经费摊派,大生纺织系统占据着绝对的多数77%和70%,出现这种情况的原因不难理解,因为沪帐房的主要服务对象就是大生纺织企业,其他企业的业务相对较少。大生纺织企业分派比例不同的原因是按照各厂纱锭比例多寡进行摊分,“本所经常用费及特种开支,由一、二、三副厂依实开纱锭比例分担,每布机一架照纱厂联合会办法作十二锭计。”[14]

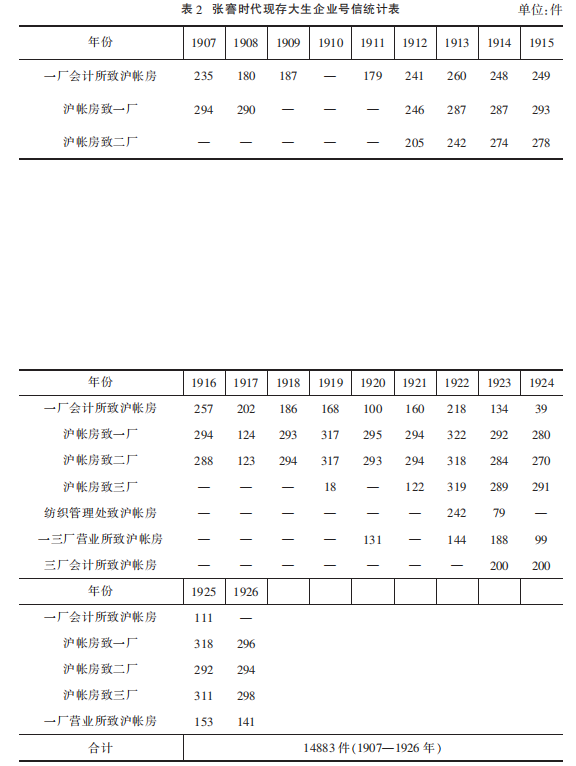

沪帐房与张謇和大生各企业之间通过“手条”和“号信”联系,大生早期的档案中有不少张謇手条,其内容主要包括三方面,一是资金往来,二是购办物料,三是处理张氏私事。[15]沪帐房见张氏手条即办事,如“划洋银1000元,交刘贯记,此款泰兴莊用。此后划款凭弟亲笔验发,勿迟。”[16]1907年后沪帐房与大生各企业主要通过“号信”进行联系。所谓号信,亦称号讯,“是一种冠以序号的信件,多用于对象固定且经常联系的双方,各自独立编号,通常以一年为断,第二年重新编号。在交通、通讯不发达的年代,信件易遭遗失,采用号信的方式,能及时发现信件是否到达,方便日后查阅。”[17]沪帐房与大生各实业往来号信内容包罗万象,如款项之往来、花纱布行情之传递、企业的股票、人事、日常管理等业务,号信中还会涉及社会变革情况。质言之,号信不但反映大生各企业和沪帐房的业务活动,还有不同时期时局对大生的影响以及企业管理等诸多面向,是沪帐房信息最主要的输出方式。以张謇时期为例,沪帐房与大生各企业号信往来数量如表2:

号信与中国传统的票号书信有异曲同工之妙,票号书信是“票号的商务活动和日常生活中产生的文献,作信息的跨区域传递和表达。”[18]张謇掌握着对沪帐房的绝对领导,利用沪帐房将大生各企业联系起来,调度企业的资金和发号施令。张謇、沪帐房、大生各企业间通过号信的方式连成一整体,而这一整体的桥梁即是沪帐房,沪帐房的多面属性与功能也在大生企业运营过程中得以彰显。

二、企业经营与管理:张謇时期的沪帐房

股份制作为一种新型的资本筹集方式、企业制度,给大生构建了生长的动力机制。民国以后,大生逐渐发展成为一个农、工、商等诸多企业在内的资本集团,至20世纪20年代初达到全盛时期,这段时期可称为大生的上升时期。[19]然而“股份有限公司必赖有健全之企业能力,乃能办理有效,中国则太乏人也。”[20]张謇选择通过帐房对大生进行财务控制和管理,沪帐房最初负责大生纱厂招股、采办物料、通告市场行情及员工往来食宿,后来又为大生各企业融通资金、制定管理制度等,在大生各企业正常运营中发挥不可或缺的作用,“付托重于泰山,以为大生之升沉利钝,悉以沪所为枢。”[21]沪帐房实已成为张謇经营和管理大生各企业的中枢核心。

(一)融通资金,稳定企业发展

近代中国民族资本早期创办股份制企业一大难题即是资金运转,沪帐房负责大生各企业的资金融通,具体表现为集股、吸收社会存款、应对期款以及资金筹调等。首先,负责在上海招股引资,“凡各绅商愿入股者,一在上海新北门外本帐房”。[22]沪帐房在大生其他企业创办招股过程中表现更为突出,以大生二厂为例,其集股收据和日常零星入股者亦由沪帐房来管理。[23]沪帐房招股引资的另一方面是吸收社会存款,这种企业融资政策在中国近代企业中属常见举措,与近代中国企业发展的独特环境不无关系。[24]如沪帐房为大生纱厂早期吸收存款(1898—1906年),1898年和1899年时存户较少,数额亦不多,至1905年时,款数增至十七万余两,存户类型和存款数额呈现多样化,既有公司,也有个人、学校或团体,存款数最少者美孚0.415两。[25]出现上述变化的原因是大生纱厂正式开车以后,当年即开始赢利,1905年赢利483070.474两[26],利润使然,存户把大生当作摇钱树,纷纷投资。这部分存款的利息低于钱庄和银行,对于企业来说既节省成本,又便于资金的利用和调节。沪帐房也乐于吸收这些存款,用于帮助大生调配资金。

其次,应对期款。大生纱厂常年通过“调汇”的方式经营企业,每年向银钱业筹调数额不等的钱款,沪帐房则负责筹调和按期解还息金。号信中不乏解款往来信息,如:“初十期应还裕宁九八元31216.875两,仍请解交户部银行。其初五期4万余两,迟交日期应折补照交。初十期复茂2万,已由源生代还沪上,请不必再交。”再如,还根据经济环境来酌定企业用款,“乘此顺手用下五六十万,以免往后为难”,张詧、张謇回复“卓见极是”。[27]

再者,企业集团内部的资金筹调。资金调拨在近代中国的民族企业集团中广泛存在,盛宣怀的企业、荣家企业集团、刘鸿生企业集团等都有类似形式的企业资金筹调,永安集团还专门成立“永安联号资金”。[28]资金筹调是一个多企业参与的过程,大生各企业会将所得之款交存沪帐房,沪帐房可根据各分公司需求进行调拨。大生各企业帐册是独立核算的,这种调拨的优先级是本公司,“存沪之银,厂中开秤即须拨用,无论何项用场,不可移挪,至要至盼。”[29]各企业之间资金筹调时,也需承担贷息,但负担要比银行为低,资金利用时间上也较宽裕。“厂中除备办花发息外,约余款十万两。昨徐爵兄来,知分厂尚缺款用,因与订定,放与分厂银十万两,息按月九厘。”[30]大生并未如永安集团成立专门资金调拨机构,其工作由沪帐房承担,因为大生对外借款也多以大生纱厂的名义,“各实业金融往来,咸恃沪帐房为枢纽”,因为“往来庄家只认大生,并未制定是一是二者。”[31]此种情况下,张謇可集中资金办事,大生各企业之间互通有无,形成了有效的互动。以通海垦牧公司历届帐略中与沪帐房钱款往来帐目为例见表3:

从表1可以看出,通海垦牧公司发轫之初,1901—1910年期间经济上多依赖沪帐房和大生一厂,其中沪帐房占比57%。1911年以后垦牧公司由依赖转为输出,将资金存入沪帐房供大生其他企业周转之用,尤其1917年以后,对大生纱厂的支持愈发见大。

(二)采集市场信息,应对风险

市场的混乱与稳定会直接影响企业的经营与发展,“工厂之盛衰,在内系于棉收之丰歉及运本之厚薄,在外系于市销之畅滞及时局之安危。”[32]大生纱厂棉纱的销售通过开盘方式,按箱批给纱庄,纱庄再零售给用户,每年批售量、价格根据市场不断调整。

沪帐房负责关注洋厘和市面纱价的起伏状况,将搜集到市场行情反馈至大生各企业,不仅可以引导生产与销售,还可助力企业制定营运计划。如辛亥前后,商业恐慌,上海金融奇窘,“钱庄倒闭十有八九,以言调汇,不啻缘木求鱼。”[33]唯有疏通销纱之路,将各购户已定之纱兑现,大生方能实现周转,沪帐房建议主动贬价,“花价自宜紧小,厂中今已紧至35元,步步而紧,当可至30元。”[34]1913年宋教仁案发生,“各货停滞,本厂花价所辖,来货亦殊寥。”[35]6月初开盘,纱户不免观望,沪帐房认为“此盘布应贬价,或能于通州纱市稍有助力”。[36]此举可养成商贾活势,张詧同意“市价146元,此次盘价142元,以稍补先情也。”[37]正因为有准确的市场行情及决断,大生当年下季度核之成本,所赢仍尚不薄。[38]

质言之,沪帐房功能的有效发挥为大生各企业的发展增添了保障,增强了企业抗风险能力。

(三)把握平衡——筹建管理机构的尝试

民国以后,大生纱厂扩展成一个涵盖轻工、农、金融、交通等众多企业在内的资本集团。作为所长的吴寄尘,也已浸润企业经营多年,他意识到大生的发展需要一个权责明晰且能统辖全局的机关。

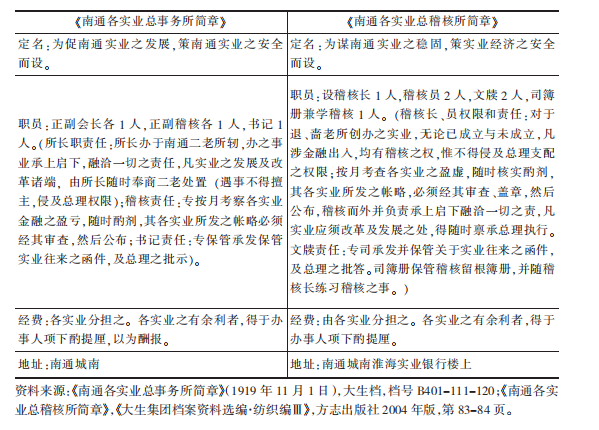

1919年10月29日,吴寄尘致函张詧、张謇谈及南通实业大发展后对国计民生的影响,“近有全国风从之势,鬻产以投资者有人,辞官以股务者有人”,时人赴南通参观者时,向吴寄尘建议“南通今日对于扩充之事,实当设一机关,以专其责”,吴寄尘在此建议基础上更进一步,认为“不独对于扩充之事当设机关以为筹备,即原有之各实业亦当设有统率处,以事钩稽”,他向张詧、张謇建议设立“南通各实业总事务所”为统一机关,统辖南通各实业,实现“促实业之发展,策实业于安全”的目的。[39]11月1日,吴携带拟定完备的《南通各实业总事务所简章》再次进言张氏二人,南通各实业总事务所可防“宵小之播弄”,而且“二公三四年后诸事可得替手,而稍省力”,并对总事务所内各职位人员提出建议,“张孝若为正,束劭直为副,稽核一席由张作三担任,副以刘季明,管国柱任书记”。[40]吴的建议得到张氏二人的同意,“南通各实业总稽核所”在南通城南淮海实业银行楼上成立,旨在“谋金融之稳固,策实业之安全。”[41]总稽核所仅是机构名称稍作改动,实质与总事务所相同,二者章程对比如下:

南通各实业总稽核所可以考察大生各企业之盈虚,通过控制财务来权衡酌剂,既可实现大生各企业互通有无,又可厘清各企业权责界限。在企业需要改革之际,张謇又可及时得以裁夺。总稽核所的设立对大生企业集团良性发展裨益匪浅,正如吴寄尘所言“各实业金融赖公等稽核,添一重保障,幸甚也。”[42]遗憾的是,总稽核所并未得以全面落实,多停留于纸面。

1922年,吴寄尘再以“各实业同人公司界限不分明,亟宜钩稽”,向张謇建议组织大生资本集团管理处,“一切经济、金融均操之该处。”意图建立权责明确、统筹全局的管理机构。吴寄尘的想法得到张孝若的鼎力支持,张孝若称“实业管理处之设立,乃势所必然,整饬改进刻不容缓!”[43]并将新管理处的名称定为“南通实业总管理处”。张謇赞成管理处之议,“今以实业求钩稽考核之精详,一枢纽纲维之统系,设总管理处。”[44]3月18日管理处在南通成立,“各实业散处各地,总理为图事实上之便利,设立总管理处于南通,定名为南通实业总管理处。”总管理处“监察统一各厂之出纳与应付,经济能统一,而后号令节制事权能统一。”[45]其下设有纺织、盐垦、各工厂及实业轮步栈四个管理处。就纺织公司管理处而言,“凡进出款项、存欠往来”、“公司买花、售纱统由本处商榷指挥,亦由本处斟酌分配。”[46]南通实业总管理处与沪帐房有重要关系,其在沪设有专门事务所,由吴寄尘担任主任,且“沪所事权与其他机关对总管理处不同”,“总管理处对于沪事务所因金融上之关系,有特殊便利之处。”[47]此外,还规定“本所、总管理处遇有重要事件,本所主任有参与议决权。”[48]其意沪帐房是为实业总管理处经济支柱,双方非隶属关系,如遇重要之事,吴寄尘有议决之权。实业总管理处成立后,即统大生各企业事务于一体,改变原有企业各自为营局面,吴寄尘通过总管理处处理事务,“二厂海分销来洋票400照收,收料单二纸照收,一厂办料单及外样一匝亦收,静翁来已晤叙。”[49]再如,与总管理处商讨大生一、二厂押款,二厂收花、卖纱事以及1922年阜生公司盘总帐有误事。[50]但其工作并非一帆风顺。同年7月,张詧与徐静仁因管理处定一、二厂人事发生矛盾,二人相继提出辞职。吴寄尘认为张、徐二人辞职会极度影响大生各项工作的运行,“静仁先生辞职,各银行对我愈怀疑,竟丝毫不能活动。”[51]吴寄尘竭力劝阻张詧与南通无论如何不能脱离关系,并调解二者矛盾。张謇认为张、徐二人“皆为厂,皆有过求急进之处,又有流言谰语参错其间,遂尔时形隔阂。”[52]而张詧“于厂纱开盘之操纵伸缩,诚有心得而独到之处。”因此,以张詧为一二三厂公共营业主任,“每开盘时至管理处,配数、定价由两主任协商(管理处主任)”,款项出入仍归徐静仁主管。[53]徐静仁再次回到管理处任职,后来徐静仁拟以500万两“为纺织谋调剂”,但事与愿违,不久后,徐静仁辞职。

南通实业总管理处本意是改变以往大生各企业各自为营局面,以图改进,但各企业因债务等事无法达成一致意见,“统各公司而冶以一炉,非各公司所愿。”[54]“三厂因无外负,自为计势,已与管理处脱离。”[55]总管理处无法支应大生困局,吴寄尘感慨“总管理处成立后,对外反无人负责,以致信用日差(管理处之失,在对内未办交代,对外迳宣布职权)。”[56]张謇也心存自责,“管理处成立后,于应请洽、应修正、应宣布事大都未行,迟缓之咎在我”,“不能遽施之事,此亦我察物之智不足也。”[57]金城银行作风险评估时曾指出总管理处因张詧有权利上不愿放弃处,致主事者工作难有作为,虽经张謇调停,但银行仍存疑,“该厂财产与负债比较,有盈无绌,如能实心改革,当不患无投资之人,倘使言行相违,则甚为投资者所不取也。”[58]1924年3月,总管理处被撤销,纺织管理处解散,业务归于盐垦管理处,盐垦管理处改组为南通实业总务处,吴寄尘任主任。[59]

虽然南通实业总管理处只存在近两年,但却是沪帐房制定管理制度的有益尝试,为大生留下可资借鉴之处。张謇后来为了南通纺织各厂计,呼吁以总管理处为基础,改设总稽核处“必须有一督察帐款出入与营业分明融洽之机关。”[60]沪帐房的业务还包括置办和更新机器、办理企业税务等,它不仅是大生企业集团在沪的对外联络窗口,实质上是大生资本集团最高管理机关的中枢派出机构,也正因为此,大生1922年后陷入危机,沪帐房方能受张謇之托,为帮助大生摆脱发展困境与各金融机构、社会团体尽力周旋。

(未完,待续)

(作者单位:华北水利水电大学)

参考文献:

[1] 帐,亦作“账”,张謇大生档案中多用“帐房”,故本文亦采用“帐房”。大生沪帐房在大生发展中有更名,但档案中往来仍多以“沪帐房”为称谓,沪帐房同人回顾自身历史时“自从南通大生一厂集股创办的时候,上海便设立事务所(俗称沪帐房)。”加之改名后其性质并无变化,故本文以通称“大生沪帐房”行文。《沪所同人在棉纺织业遭遇困难时的检讨》(1949年8月20日),南通市档案馆藏,张謇大生档案,档号B403-111-672。(本文所引张謇大生档案皆南通市档案馆藏,以下简称“大生档”,不再一一注明藏所。)

[2] 肖正德:《张謇“手条”与大生沪帐房》,《档案与建设》2003年第11期;王钰:《张謇与吴寄尘》,《南通工学院学报(社会科学版)》2004年第3期;朱江:《大生上海公所》,《档案与建设》2019年第9期;朱江:《吴寄尘生平考述》,《近代史学刊》第25辑,社会科学文献出版社2021年10月。

[3] 《大生系统企业史》编写组:《大生系统企业史》,江苏古籍出版社1990年版;章开沅,田彤著:《张謇与近代社会》,华中师范大学出版社2001年;[美]柯丽莎(Elisabeth Koll):《在战争和政治困境中争取家庭和公司利益:20世纪20-50年代初大生企业的转型》,金彩虹译,张忠民,陆兴龙主编:《企业发展中的制度变迁》,上海社会科学院出版社2003年版。

[4] 《通海大生纱丝厂集股章程跋》(1938年),大生档,档号B404-111-1。

[5] 《大生纱厂重订集股章程》,《张謇全集》第5卷,上海辞书出版社2012年版,第4页。

[6] 《通州大生纱厂第一次股东大会议事录》(1907年8月31日),大生档,档号B403-111-3。

[7] 吴寄尘,名兆曾,字缙云,后改字寄尘,又作季诚,别号味秋,江苏丹徒人。1913年接替林兰荪任大生沪帐房所长,直至1935年逝世,一直都服务于大生企业集团,逝世后孟森为其作墓志。张季直先生事业史编纂处编:《大生纺织公司年鉴(1895—1947)》,江苏人民出版社1998年版,第186、352页。

[8] 《大生一厂会计所致沪所第136号信》(1913年7月13日),大生档,档号B401-111-28。

[9] 《海门大生第三纺织公司同人录》(1925年8月),大生档,档号B406-111-4。

[10] 《严康懋致吴寄尘函》(9月25日),大生档,档号B401-111-301。

[11] 《同人行止记》(1914年3月1-4日),大生档,档号B401-111-40。《同人行止记》中记有工作人员十余人“潘瑞徵、陈秉琛、唐仲石、祝翊鲁、陶子青、李少岩、刘秉衡、叶毅和、樊序卿、蒋瑞青、包佩明。”

[12] 《大生一厂会计所致吴寄尘、潘瑞徵第17号信》(1913年2月1日),大生档,档号B401-111-27。

[13] 《拟沪帐房派费单呈请鉴定》(1916年),大生档,档号B401-111-58。

[14] 《大生沪帐房办事细则》(1931年),大生档,档号B403-111-177。

[15] 肖正德:《张謇手条与大生沪帐房》,《档案与建设》2003年第11期。

[16] 《张謇致林兰荪手条》(10月17日),大生档,档号B401-111-9。张謇手条主要在1907年之前。

[17] 南通市档案馆,张謇研究中心编:《百年大生企业号信(光绪三十三—三十四年)》,国家图书馆出版社2017年版,第1页。

[18] 周亚:《山西票号书信发微》,《中国社会经济史研究》2018年第4期。

[19] 江苏省建设厅调查大生案称大生经历了筹备、改组、全盛、失败四个时期。《调查大生纺织厂缘由事案》(1929年1月),江苏省档案馆藏,档号1054-005-0046-0002。另据大生纱厂帐略可知,大生开车生产后连年赢利,至1922年方出现开车以来大亏损,故将20世纪20年代初前称为大生的上升时期。

[20] 梁启超:《敬告国中之谈实业者》,《饮冰室合集·文集(21)》,第113页。

[21] 《张詧致吴寄尘函》,《大生集团档案资料选编·纺织编Ⅲ》,方志出版社2004年版,第158页。

[22] 《大生纱厂重订集股章程》,《张謇全集》第5卷,上海辞书出版社2012年版,第4页。

[23] 大生二厂集股收据管理情况,大生档,档号B401-111-3。

[24] 朱荫贵:《中国近代股份制企业的特点——以资金运行为中心的考察》,《中国社会科学》2006年第5期。

[25] 《盘查实在》(1898—1906年),大生档,档号B401-111-25。

[26] 《通州大生纱厂第7届帐略》,《张謇全集》第5卷,上海辞书出版社2012年版,第309页。

[27] 《大生厂会计所致沪帐房第128号信》(1907年8月23日),大生档,档号B401-111-5。

[28] 朱荫贵:《中国近代股份制企业的特点——以资金运行为中心的考察》,《中国社会科学》2006年第5期。

[29] 《大生一厂会计所致沪所第3号信》(1912年1月6日),大生档,档号B401-111-16。

[30] 《大生一厂会计所致沪所第51号信》(1912年3月29日),大生档,档号B401-111-16。

[31] 《大生第一二三纺织公司委员会报告书》(1930年9月),大生档,档号B403-111-88。

[32] 《大生分厂第16届股东会报告》,《大生集团档案资料选编·纺织编Ⅲ》,方志出版社2004年版,第357页。

[33] 《大生纱厂第13届说略》,《张謇全集》第5卷,上海辞书出版社2012年版,第334页。

[34] 《大生一厂致林兰荪第142号信》(1911年8月27日),大生档,档号B401-111-12。

[35] 《大生一厂致吴寄尘、瑞徵第59号信》(1913年3月28日),大生档,档号B401-111-27。

[36] 《沪帐房致大生通厂第120号信》(1913年6月5日),大生档,档号B401-111-30。

[37] 《大生一厂致吴寄尘第107号信》(1913年6月7日),大生档,档号B401-111-28。

[38] 《大生纱厂第15届说略》,《张謇全集》第5卷,上海辞书出版社2012年版,第341页。

[39] 《吴寄尘致张詧、张謇函》(1919年10月29日),大生档,档号B401-111-120。

[40] 《吴寄尘致张詧、张謇函》(1919年11月1日),大生档,档号B401-111-120。

[41] 《南通各实业总稽核所成立之通告》,《张謇全集》第5卷,上海辞书出版社2012年版,第197页。

[42] 《吴寄尘致张孝若函》(1919年11月21日),大生档,档号B401-111-120。

[43] 《张孝若为南通实业管理处事致吴寄尘函》(1922年3月5日),大生档,档号B401-111-256。

[44] 《张謇致徐积馀函》,《张謇全集》第3卷,上海辞书出版社2012年版,第1038页。

[45] 《张謇致大生委员会函》(11月9日),大生档,档号B401-111-256。

[46] 《大生纺织公司管理处章程》,《大生集团档案资料选编·纺织编Ⅲ》,方志出版社2004年版,第89页。

[47] 《张孝若致吴寄尘函》(1922年),大生档,档号B401-111-256。

[48] 《南通实业总管理处驻沪事务所章程》(1922年),大生档,档号B413-111-4。

[49] 《吴寄尘致纺织管理处列公函》(1922年5月5日),大生档,档号B401-111-217。

[50] 《纺织管理处致沪帐房第20号函》(1923年2月14日),大生档,档号B401-111-216。

[51] 《吴寄尘致纺织管理处列公函》(1922年7月13日),大生档,档号B401-111-217。

[52] 《张謇致吴寄尘函》(1922年9月5日),大生档,档号B401-111-244。

[53] 《张謇致吴季诚函》(1922年9月3日),大生档,档号B401-111-244。

[54] 《张謇致吴季诚函》,《张謇全集》第3卷,第1063页。

[55] 《张謇致大生委员会函》(11月9日),大生档,档号B401-111-256。

[56] 《吴寄尘致张詧函》(1923年5月10日),大生档,档号B401-111-217。

[57] 《张謇致吴季诚函》,《张謇全集》第3卷,第1083页。

[58] 中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,上海人民出版社1983年版,第162页。

[59] 《实业总管理处会议录》(1924年3月7日),大生档,档号B413-111-4。

[60] 《张謇致大生委员会函》(11月9),大生档,档号B401-111-256。

(原载《张謇研究》2024年第4期)