一代布商、张謇挚友沈敬夫:

不该被遗忘的南通纺织业先驱

杨卫超

(来源:“通商荟”公众号 2023-05-01)

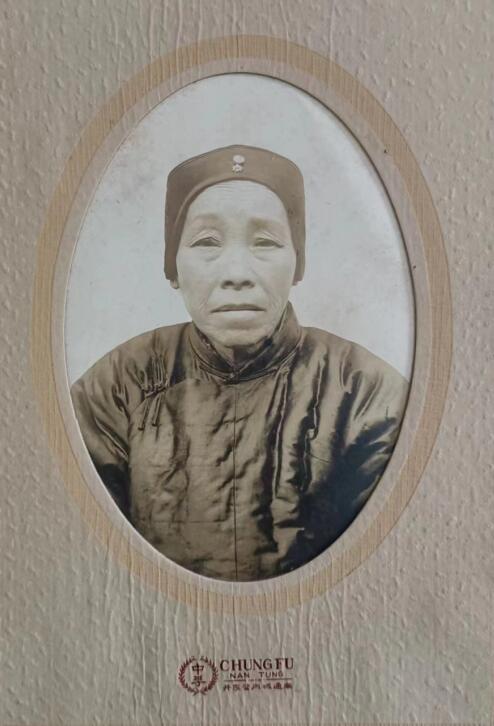

沈敬夫

沈敬夫是谁?张謇同时代人也。世人熟知张謇,却很少了解沈敬夫。 沈燮均,字敬夫,清道光二十一年(1841年)出生于江苏省通州直隶州姜灶港(今江苏省南通市通州区川姜镇),在《南通(姜灶)沈氏家谱》(修谱)中属三房二十三世,配偶为季氏。沈氏家族到底何时从何地迁来南通姜灶镇,众说纷纭。一说来自句容,一说来自镇江,又说来自崇明。经宗族派专人去北京国家图书馆、中国社会科学院历史研究所、上海图书馆、南通市图书馆等查询,均无果而返。最后唯一可考证的是浙江吴兴(今并入湖州市)。这缘于姜灶沈氏西宅大厅前曾立有石牌一座,其横批刻有“沈氏吴兴望族"四字,经去湖州市图书馆查询也得到证实。 沈敬夫先住在姜灶港正街沈氏西宅,早年敦朴向学,刻苦攻读,以图仕途。青年时曾中秀才,1860年左右,沈敬夫将祖上的家产让给了其弟,就来到海门江边垦荒,逐渐聚有田产,后又在姜灶港南一里地建造了沈氏新宅。沈敬夫三十多岁才被海门选为贡生,取得到国子监深造资格。姜灶还有一个别名叫月星镇,这个名称也与沈氏家族有关。清末民初,姜灶镇的镇南街市面繁荣,居民富庶,尤以沈家为最。族长沈敬夫为了给家人一个温暖的家,特地请了精通易经的行家,将老街的房屋按照“七星卦”的原理精心修建。所以,周边的老百始又称姜灶镇为“月星镇”。 通海地区生产棉花,家家户户以纺织土布为生计,需要布商来参与流通。沈敬夫便放弃举步维艰的科举仕途,下海经商,做起了土布生意。凭借他的精明强干,其经营的布,布质细、门面大、尺头足,合东北人的胃口。他经常乘着沙船,船上装着南通土布、土特产等,到很远的北方去卖,然后从北方又带回药材、皮货、山珍回南通销售,营业额做得相当大,″名大噪奉、吉、黑″。短短时间内就成为当时四大关庄布中实力最强的人物,是通海地区的一个著名的乡绅与关庄布业巨商。在南通创立同心红大牌的恒记布庄,拥有了相当资产,曾任通崇海花布总商会会长。 沈敬夫比张謇大十二岁,与南通张謇是至交。早年沈敬夫要求为海门增加生员和争取拔贡学额,张謇给予大力支持,两人合作请求政府减少布业厘金征收数额。张謇也认为沈敬夫的″信望过謇"。光绪二十一年(1895年),张謇开始筹建大生纱厂,首先就想到沈敬夫,也当即得到沈敬夫的积极响应,而且还是创办纱厂过程中一个极为忠诚、最共肝胆的挚友。沈敬夫是大生纱厂初期的"通沪六董之一"。六董是张謇当时的主要合伙人,但沈敬夫的功绩远在其他董事之上。在遭受数不清的困难与挫折后,有的人退出了,有的人消沉了,沈敬夫一直与张謇患难与共,坚持到大生纱厂创办的最后胜利。″纺厂甫兴,謇由书生入实业,未为众信。其时燮均已业布,布商感燮均减捐之劳惠,信望过謇。謇于营厂至顿极窒之时,赖燮均为转输慰藉……謇为人言通纺业之兴归功于燮均之助,谓与共患濒危阻而气不馁志不折谋不贰者,燮均一人而已。(《南通县图志-沈燮均传》)″兄忠勇诚笃,本非他人可及,今为朋友,为地方、奋身不顾、毅然相助、令人可感可泣!默数生平,真能共患难者,一人而已。″(《致沈敬夫函》)。沈敬夫不仅利用自己在通海地区的影响,帮助张謇招股集资,还在经济上支持张謇,帮助张謇解决家庭经济困难。张謇的侄外孙张瓒武回忆说:"最早我家入大生的股金,是′敦裕堂′下的二千两银子,但根本拿不出,如倡始人不投资,要受人攻击,家里凑到三百两(银子),敬夫先生自动代垫一千两(银子),所以最早只实交了一千三百两(银子)。"光绪二十三年(1897年)张謇营厂筹资困难,沈敬夫还把自己布庄上的花布运到上海抵了现金支持大生应急,敬夫的慷慨行动,曾使张謇感动得流泪。 沈敬夫还是张謇创办纱厂过程中,一个富有经营谋略的高参。光绪二十一年(1895年)九月张謇开始筹办大生纱厂,直到光绪二十五年(1899年)四月开车试生产。在此期间,招股困难,资金不足始终是最突出和最困难的问题,多次使得大生厂濒临夭折。张謇情急之下,以每月1.2分的高利向钱庄借贷。向股东告急,无人响应。而打算将厂房出租却又遭到恶意杀价。此时,张謇走投无路,在上海"每夕相与徘徊于大马路泥城桥电光之下,仰天俯地,一筹莫展……适沈君敬夫书来劝回,翌日即返,定计尽花纺纱、卖纱收花、更续自转,至不能有花纺纱,则停车而闭厂以还股东。"张謇接受沈敬夫的建议,破釜沉舟,全面投产,纺织厂总算度过了险关。沈敬夫在大生纱厂以董事之名主管进货和销货。所有人都有些意外的是,大生纱厂开工当年获利7万白银。因此,《张季直先生传记》中讲″啬公办厂,开始艰难,终久成功。赞助最力的:沈燮均,蒋锡坤、林世雄、高清诸公,而以沈公为最肝胆"。沈敬夫还是张謇办纱厂过程中一个始终不图回报的高洁之士。随着大生纱厂创办成功,利润滚滚而来,企业快速发展,跟随张謇打江山的一批元老人士,居功自傲,阻挠企业改革的有之,用各种手段借机剑财、捞取私利的有之。在他们看来,当年辛辛苦苦创企业,不就是为了今天享受好处吗?拿这好处心不亏、气不虚!"(沈敬夫)未尝对謇作一语无聊,也未借厂有一事自利。既大著效,以不慊于同列,又不欲伤新事之气,乃坚决引退自营布业,名大噪奉、吉、黑三省"。(《南通县图志-沈燮均传》)在大生纱厂,沈敬夫实际上成了张謇的代理人,后来,张、沈两家又联姻,成了儿女亲家。据巜南通(姜灶)沈氏家谱》(修谱)载:沈敬夫的二女儿茂筠嫁给了张謇三兄张詧的大儿子亮祖(字敬威)。开创四五年后,沈敬夫怎么又会坚请辞退呢?据张亮祖与沈茂筠的儿子、沈敬夫的嫡亲外孙张瓒武撰文说:″先妣沈茂筠为敬夫先生次女,据她告我,先外祖脾气极刚,而方正拘谨,见不合自己见解的事,不管你人前人后能否受得下去,他是立即发作。"所以,根据沈敬夫的这种脾气性格,时间一长,便与张謇、高清等人在如何办厂营销、用人等方面发生分歧意见,以致最终愤而辞职。当时,沈敬夫真是气愤到极点,"乃贱售其大生股票,立刻出厂,还写信绝交。后来,张謇曾几次致函沈敬夫,商谈请其复出,无奈燮均的″脾气极刚而方正拘谨",不肯妥协复出,在家自营布业,“名大噪奉、吉、黑三省"。沈敬夫是辅助张謇创办大生纱厂一个不可替代的人物,如果没有沈敬夫与张謇的合作,大生纱厂初创时的命运不知要增加多少坎坷和曲折。沈敬夫是近代纺织业先驱,对张謇的支持不仅表现办厂上,而且在办学等事上都给予大力支持。1902年,张謇上书清政府,建议创办师范学校,但遭到顽固派的阻挠,于是决意在通州创办私立师范。但自己只有大生纱厂5年未付的二万元工资,资金缺口很大,张詧和沈敬夫等同仁全力予以支持,将大生厂首次分得的红利分文不取,奉献给张謇,共资助7万余元,使通州师范得以成功创建。沈敬夫鉴于姜灶一带的青少年还就读于私塾,不合时代要求。他就紧随张謇之后,在姜灶杨家弄的陆宅,创办了沈氏私立小学校。后他于清末在姜灶镇南新建的一座新宅,便将沈氏私立小学搬入新宅,发展为沈氏私立两等小学校。1911年,沈敬夫倡议将姜灶东南市梢后玉皇殿改造为竞化市立第五初等小学校,即现在的姜灶小学之一部。据张瓒武的文章介绍:″后来大生帐上致送第一笔'退隐费'二千元就是酬劳敬夫先生的,三致不受,最后由先祖亲自送到姜灶港沈府,说至再三,敬夫先生遂收下,赠给先妣,说′仍旧还给你张家`″。可见沈敬夫脾气刚直之一斑。

沈敬夫配偶季氏

宣统二年(1910年)四月初七,为祝贺沈敬夫七十大寿,张謇与三兄张詧同乘小火轮至姜灶港沈府,题赠的寿联曰:“祝我诸兄十年以长,与佛四月八日同生。”宣统三年(1911年)二月,沈敬夫在家因病去逝。张謇悲痛不已,亲往姜灶吊唁,撰挽联曰:“州敢云实业开幕之先,方其作始,将伯助予,沥胆相扶资老友;世已堕大厦崩榱之会,脱更不幸,吾属且虏,招魂一恸望神皋。”肯定了沈燮均的特殊贡献和表达了张謇的悲痛之情。张謇后来还为沈均夫作了乡谥跋: “清宣统三年(1911),海门敬夫沈先生,质直持躬,慷慨尚气,砺秉正疾邪之操,高解纷释难之风,里望允归,舆论斯翕。今于本年正月二十九日以末疾捐馆,州乡颓其圭表,海国黯其星云。属在被教服义之流,咸厉希骥仰高之盛。其弟子赵师鼎等,追维杖席,痛抱人琴,念昔贤殁祭于社之文,援门人私诔其师之例,请谥先生,藉式后进。謇于先生,赖其事业之匡勷,与有表扬之责任,乃稽谥法:兴利裕民曰惠,表里如一曰悫,即以此为先生谥。典非帝锡,宁计于大行受大之荣;名以人从,窃附于仁者见仁之义。”

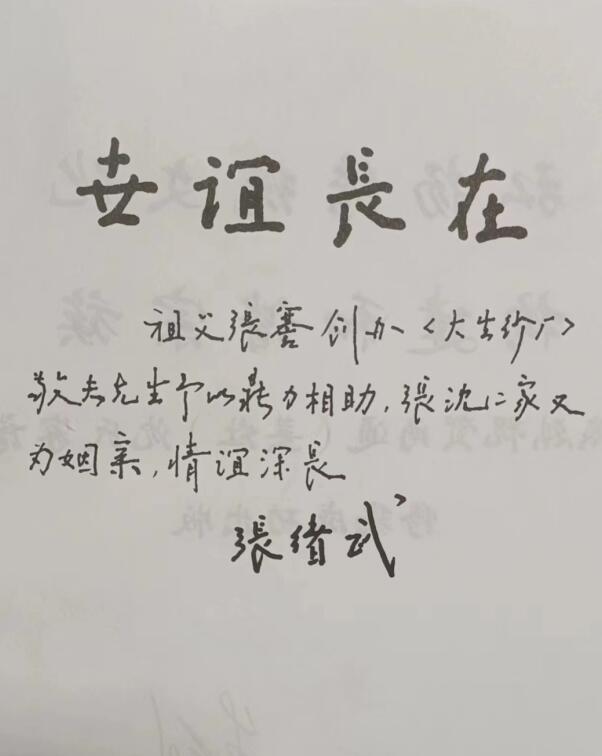

张绪武先生题词

张謇嫡孙,原全国政协常委、社会和法制委员会副主任张绪武先生,在2007年为江苏省南通(姜灶)沈氏家谱(修谱)也作了题词:“世谊长在——祖父张謇创办<大生纱厂>敬夫先生予以鼎力相助,张沈二家又为姻亲,情谊深长。”足以可见张沈二人的亲密关系。一代儒商沈敬夫虽然谢世了,但他的忠诚,刚直,无私的精神却时时被后人景仰。

(来源:夜航船上)