张謇1885年参加顺天乡试的原因辨证

□ 张裕伟

张謇作为著名的状元实业家,其事业泽被桑梓,影响及于中外。但他上半生的科举之路并非一帆风顺,而是充满坎坷。张謇1868年16岁考中秀才之后,经过了17年的场屋折磨,先后参加了6次乡试(1870年、1873年、1875年、1876年、1879年、1885年),才考中举人,时年已33岁。这6次乡试,前面5次都是在南京参加的江南乡试,而1885年的第6次,张謇则转赴北京参加了顺天乡试,并一举考中了引人注目的“南元”。对于为什么第6次乡试张謇转而北上应考,很多介绍张謇生平的著作、文章中都曾提及,通常的说法是:“因其老师孙云锦官江宁知府,子弟依例回避,而转赴顺天府乡试”。查考史料,孙云锦1885年时确实在江宁知府任上,而江宁知府因是南京的行政长官,在南京举行的江南乡试繁杂的考务工作需要其负责,所以其主要亲属也必须回避,但这却不是张謇转赴北闱的原因。主要理由有如下三条:

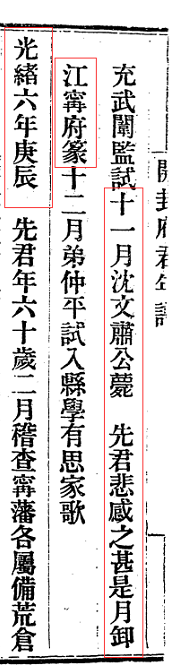

一、张謇在1879年参加江南乡试时,孙云锦当时也担任江宁知府。孙云锦在担任通州知州时,把张謇从“冒籍案”的患难中拯救出来,后来又将他带到南京。由此张謇投身名师,学业大进,在他心目中,桐城孙夫子是大恩人。孙云锦去世后,张謇写过多篇文章纪念他。孙云锦的大儿子孙孟平编著了乃父的年谱,并请张謇“校次”,因孙云锦官至开封知府,定名为《开封府君年谱》。在孙云锦的年谱中,明确记载了他曾经三次担任江宁知府。第一次是光绪三年(1877年),“十二月,委署江宁知府”[1]。到光绪四年(1878年)正月,正式到任“受篆”,但本年五月即“卸篆”[2],被委以它任。第二次担任江宁知府是光绪五年(1879年),“闰三月,再署江宁知府”,至本年十一月,因两江总督兼南洋大臣沈葆桢卒于任上,孙云锦“悲感之甚,是月卸江宁府篆”[3]。第三次则是光绪十年(1884年),“十二月调补江宁知府”[4],至光绪十三年(1887年)正月,“奉旨调补河南开封府知府”[5],结束任期。对于孙云锦第三次也是最后一次担任江宁知府,他的儿子论述道:“先君自甲子克复金陵后,凡办门厘、保甲、文闱、发审、积谷各差,皆在省城中,间一办河运,再至通州、淮安,先后率不过数年,且每岁必因公晋省,至是盖三领府篆,受事之日,绅士、父老、妇孺、书吏,观者如堵,呼先君为‘长庆老郎’,先君顾谓不孝等曰:‘自问居官无补地方,而郡人且有重得黄丞相之誉,何以堪之!’”[6]这里说道孙云锦和南京的缘分特深,并说南京百姓对孙云锦三次担任父母官的欢迎、爱戴和感慨。长庆老郎指西汉的颜驷,因时运不济,官阶不能升迁。黄丞相指西汉的黄霸,曾两任颍川太守,政绩卓著,后任丞相。

一、张謇在1879年参加江南乡试时,孙云锦当时也担任江宁知府。孙云锦在担任通州知州时,把张謇从“冒籍案”的患难中拯救出来,后来又将他带到南京。由此张謇投身名师,学业大进,在他心目中,桐城孙夫子是大恩人。孙云锦去世后,张謇写过多篇文章纪念他。孙云锦的大儿子孙孟平编著了乃父的年谱,并请张謇“校次”,因孙云锦官至开封知府,定名为《开封府君年谱》。在孙云锦的年谱中,明确记载了他曾经三次担任江宁知府。第一次是光绪三年(1877年),“十二月,委署江宁知府”[1]。到光绪四年(1878年)正月,正式到任“受篆”,但本年五月即“卸篆”[2],被委以它任。第二次担任江宁知府是光绪五年(1879年),“闰三月,再署江宁知府”,至本年十一月,因两江总督兼南洋大臣沈葆桢卒于任上,孙云锦“悲感之甚,是月卸江宁府篆”[3]。第三次则是光绪十年(1884年),“十二月调补江宁知府”[4],至光绪十三年(1887年)正月,“奉旨调补河南开封府知府”[5],结束任期。对于孙云锦第三次也是最后一次担任江宁知府,他的儿子论述道:“先君自甲子克复金陵后,凡办门厘、保甲、文闱、发审、积谷各差,皆在省城中,间一办河运,再至通州、淮安,先后率不过数年,且每岁必因公晋省,至是盖三领府篆,受事之日,绅士、父老、妇孺、书吏,观者如堵,呼先君为‘长庆老郎’,先君顾谓不孝等曰:‘自问居官无补地方,而郡人且有重得黄丞相之誉,何以堪之!’”[6]这里说道孙云锦和南京的缘分特深,并说南京百姓对孙云锦三次担任父母官的欢迎、爱戴和感慨。长庆老郎指西汉的颜驷,因时运不济,官阶不能升迁。黄丞相指西汉的黄霸,曾两任颍川太守,政绩卓著,后任丞相。

张謇在孙云锦第二次担任江宁知府的1879年8月,在南京参加了江南乡试。张謇的日记中,详细记载了这次考试的准备情况、答题状态、考后的交往,甚至当时的天气,考试自阴历8月6日始,到8月16日结束。9月13日放榜,张謇未中。15日,孙云锦还将张謇叫到身边安慰了一番[7]。由此我们不禁产生质疑,同样是担任江宁知府,为什么这次张謇不需要“回避”呢?实际上在这一年,张謇除了这次乡试外,五月份还参加了“科试”,七月又参加了由总督、巡抚和学政三院联合举行的会考优行生试,并被取为第一名。这些重大考试均是在南京参加的,张謇并没有因为孙云锦此时在江宁知府任上而回避。

二、清代科举“回避”制度相关规定中,并未规定“弟子”(即学生)需要回避。清代的科场回避制度,在历代中最为严格、完备,一般分为士子回避与考官回避。士子回避是指入场官员的子弟、亲族等应回避考官,不得参加考试;考官回避,系指考官入场及阅卷应回避等事项。本文所论主题涉及的是士子回避问题。清初开始制定回避条例,最初限定为正、副主考及董理重员的子弟需要回避,之后,随着条例的不断完善,应回避的亲属范围越来越大,道光元年(1821年),吏、礼二部及军机大臣会议,对科场回避条例进行了充实完善。其有关士子回避的规定为:“入场官员之子弟及同族,除支分派远,散居各省各府,籍贯迥异者毋庸回避外,其余虽分居外省、外府,在五服以内者,及服制虽远,聚族一处之各本族,并外祖父、翁婿甥舅、妻之嫡兄弟、妻之姊妹夫,妻之胞侄、嫡姊妹之夫、嫡姑之夫、嫡姑之子、舅之子、母姨之子、女之子、妻之祖、孙女之夫、本身儿女姻亲,概令回避。”[8]至此,应回避士子的范围成为定例,至清末沿用未改。这里规定的回避范围,总的来说是和考官有一定血缘关系的亲属,包括父系的同宗,及旁系的妻族、母族等,并不包括学生在内。尤其需要注意的是,这里回避条例中所说的“子弟”指的是子侄、兄弟等亲属,是相对“父兄”而言的,与作为学生的“弟子”的含义,判然有别。且规定中论述的回避范围实际上是由近及远的,“子弟”首先被论及,表明是血缘关系最近的亲属。

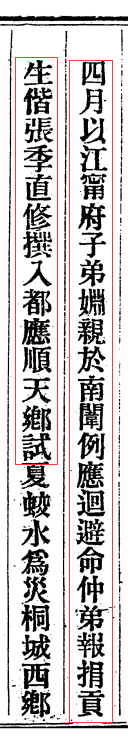

三、1885年江南乡试需要回避的是孙云锦的次子孙仲平。对于这次“回避”,孙孟平所编的《开封府君年谱》中有一条最直接的记述:光绪十一年(1885年)四月,“以江宁府子弟姻亲于南闱例应回避,命仲弟报捐贡生,偕张季直修撰入都应顺天乡试。”[9]从这条记载中可见,孙云锦的次子孙仲平因父亲担任江宁知府,负责考务工作,“例应回避”,不能参加在南京的江南乡试,所以才想到一条报捐贡生的办法,转而北上参加在北京举行的顺天乡试。而张謇因此时已经具备“优贡”的身份,所以两人一同前往。这就点明了回避的对象是孙仲平,而非张謇。

三、1885年江南乡试需要回避的是孙云锦的次子孙仲平。对于这次“回避”,孙孟平所编的《开封府君年谱》中有一条最直接的记述:光绪十一年(1885年)四月,“以江宁府子弟姻亲于南闱例应回避,命仲弟报捐贡生,偕张季直修撰入都应顺天乡试。”[9]从这条记载中可见,孙云锦的次子孙仲平因父亲担任江宁知府,负责考务工作,“例应回避”,不能参加在南京的江南乡试,所以才想到一条报捐贡生的办法,转而北上参加在北京举行的顺天乡试。而张謇因此时已经具备“优贡”的身份,所以两人一同前往。这就点明了回避的对象是孙仲平,而非张謇。

以上三条可以证明,张謇1885年转而参加顺天乡试并非由于回避在南京任知府的老师孙云锦。那么这一说法是怎么来的呢?查考张謇的《啬翁自订年谱》,光绪十年(1884年)有这样一条:“十月,至淮安起居孙先生,留十日归。先生约明年将移官江宁,子弟回避,不能应试,命亚甫与余同北应顺天乡试”[10]。这一年,孙云锦正在担任淮安知府,因为夏天“亲至海口查验进出船只,严办内地保甲,冒暑奔驰数十日”[11],入秋后积劳成疾,因此张謇赶到淮安看望他。亚甫即孙云锦的次子孙仲平,仲平字亚甫。这个表述容易让人以为由于孙云锦将“官江宁”,张謇和孙仲平都需要回避,其实这是误解。这里需要注意的是三个字,一个是“命”,“命”的对象仅是孙仲平。第二个字是“与”,与是“跟……一起”的意思,主语是孙仲平,意思是孙仲平和张謇一起去参加顺天乡试。第三个字是“约”,“约”的意思是“商定或预先说定”,孙云锦“约”的对象是张謇,也就是请张謇带孙仲平一起北上。

这里还有必要对通常的说法再多做一点说明,关于张謇需要回避孙云锦,不能参加江南乡试的说法中,有说因为孙云锦当时担任“江宁府尹”,这一说法是不准确的。清朝官制,府尹是正三品,一般设置在首都所在地,清朝设立府尹的地方共两个,一个是京师所在地的顺天府尹,另一个则是“原首都”奉天,即清朝入关前的“首都”沈阳。不过江宁确实设置过“府尹”,那则是在明朝,因为朱元璋最早定都南京,并在南京执政近40年,后来“靖难之役”后朱棣虽然迁都北京,但南京依然保持特殊地位,成为“留都”,并保留原有的政治架构不变,直至明朝覆亡。但清朝建立后,南京失去了原有的地位,整个清朝,南京的行政长官都为“江宁知府”。

既然1885年的江南乡试张謇不需要回避,那么他为什么不在南京应考,反而舍近求远,不远千里跑到北京参考呢?

首先,张謇在1879年考中了“优贡”,具备了参加顺天乡试的资格。在张謇日记中记载,1879年阴历7月28日,“会考。制府与学使点名,抚军未到”[12],这就是总督、巡抚、学政三院会考优行生试,制府即两江总督沈葆桢、学使即江苏学政夏同善,抚军即江苏巡抚吴元炳。随后8月3日,“更余榜发,名列第一”[13],张謇以第一名的优异成绩获得了优贡的资格。优贡是贡生中的一种,是从秀才中选拔出来的。“贡”字的含义就是地方选拔优秀人才贡献给朝廷。贡生名义上是“太学”的学生,不再归所在地方学政管理,不需要再参加普通秀才必须参加的“岁试”,因此又叫“出贡”[14],即贡献出去的意思。清朝规定,普通秀才应试,只能参加本省的乡试,并由本省学政录送,而贡生既然名义上是国学生,因此与普通秀才相比,多出了一项特权,就是可以参加北京的顺天乡试。

孙云锦的次子孙仲平通过报捐得到的贡生头衔,当时称为例贡,因是花钱买的,一向被人轻视,在清初参加乡试,还有很多限制,但后来由于清朝财政困难、政治腐败,逐渐放宽了限制,至康熙三十二年,即已规定“准各省常平仓捐纳监生,遇乡试之年,或在顺天,或在本省,与各项监生一例乡试”[15]。因此,孙云锦为儿子想到的这条报捐的办法,参加顺天乡试,是可行的,也是“合规”的。不过,孙仲平虽然得以赴北京应考,但并未考中。

张謇在1879年取得了优贡资格后,至1885年参加顺天乡试的6年间,没有参加其他科的乡试。其实1882年还有一科乡试,但张謇没有参加,其主要原因是1881年8月,他的嫡母葛太夫人病故,他处于“守制”期间,失去了参加考试的机会。按照清朝科举制度规定,直系亲属去世,士子不得参加考试,如果隐瞒不报或者未满丧期而参加考试,则为“匿丧”,除受到巨大的道德压力外,还会遭到严厉的惩罚。正因为如此,1885年的顺天乡试,才成为张謇取得优贡资格后真正具备参加顺天乡试资格的首次机会。(1879年张謇考中优贡后,接下来参加了一次江南乡试。那次他之所以在南京应考,原因是当时优贡考试放榜已在阴历的8月3日,而乡试的开考日期是在阴历的8月6日,之间仅有3天时间,张謇已经来不及到北京应考,且各省的优贡生到北京参加顺天乡试,在正式考试之前还要在6月份参加国子监的“考到”试和“录科”试,通过之后才能参加顺天乡试。因此时隔6年后的1885年,张謇得以参加顺天乡试的“优贡”资格才真正起到作用。)

其次,顺天乡试的考中几率明显高于其他省份。乡试为各省分别举行,清朝规定,各省录取的举人数额,由朝廷按照一定原则做出规定,称为“解额”,即录取指标。各省必须严格按照这一固定指标数录取,不得超额。各省的“指标”有多有少,并不一致,总体原则是“依文风之高下,人口之多寡,丁赋之轻重而定”[16],这也成为清朝确定乡试大、中、小省份的重要依据。清朝乡试指标分配的大致情况是:顺天作为“首善之地”,“培养宜优”,得到了政策性优惠,录取指标最多。而其他边远小省,“鼓舞宜亟”,多有政策性倾斜,其余同为大省、中省的省份,则“中额宜均”,以尽量减少矛盾。我们以顺天乡试的录取数额和江南乡试的录取数额作一比较:[17]

|

|

顺治17年

|

康熙35年

|

乾隆9年

|

|

顺天

|

105

|

172

|

213

|

|

江南

|

63

|

83

|

114

|

由此不难看出,清代的江南省虽然也是乡试“解额”的大省,与其他省份相比具有一定优势,但与作为首都的顺天相比,其录取指标则仅为其一半左右,因此顺天乡试考中的难度也相应大大降低。

同时,明清时期,中国的经济重心早已转移到了南方,南方的文化繁荣程度远高于北方,尤其是江浙一带,文风之盛,甲于全国,因此,张謇从江苏走向北京考场,竞争对手相对较弱些,这也无疑大大增加了考中的几率。

最后,张謇在1882年随吴长庆朝鲜平乱后,声誉日隆,成为北京的清流高层官员着意延揽的对象。1882年朝鲜发生“壬午兵变”,清廷派吴长庆带兵平乱,张謇随军赴朝,平乱过程中,张謇出谋定计、运筹帷幄,使得乱事很快平定,表现出了卓越的才干,受到中朝高层的广泛关注,且张謇在事后拒绝了军功保举,尤显品格高洁。这些都让北京的清流高层对张謇青眼有加,着意延揽。尤其是张謇在朝鲜乱事平定后,还十分周到地拟定了善后方案,是为《朝鲜善后六策》。《朝鲜善后六策》虽然最后没有被清廷采纳,但却大大提升了张謇的社会声望,得到了潘祖荫、翁同龢、宝廷等京城枢臣的支持,张謇成为朝野上下广泛关注的对象,平乱结束之后,包括李鸿章、张之洞等方面大员争相延请张謇入幕,张謇虽然“南不投张,北不拜李”,但由此可见当时张謇声望已经倾动一时。自从1882年“壬午之役”后,由于张謇的优异表现,他已一跃而成备受关注的名士,成为朝野上下普遍看好的国家栋梁之才。

晚清时期的科举考试,照例是由清流党人主持,众所周知,晚清时期存在清流派和洋务派的分野,清流派以道德相标榜,认为国家的贫弱是因为缺乏“忠义干济”的人材,所以致力于“延揽新进”,作为救时的要务。又因为政权和军权多在洋务派手中,科举考试则成为清流党人能够掌握的最重要领域。于是通过考试,翁同龢等清流派首脑有意拔擢人才,壮大自己阵营的声势。张謇对北京清流党人的垂青肯定不是无动于衷的,他也一定意识到,如果北上应试,清流党人肯定会给予各种关照。果不其然,此次顺天乡试,正考官为兵部尚书潘祖荫、副考官为工部尚书翁同龢,都是清流党人的领袖人物,由于他们的鼎力支持,张謇得以由原定的第6名提至第2名,获得了令人瞩目的“南元”称号,潘祖荫、翁同龢为了进一步提升张謇的声望,还命他代做《乡试录》的前序和后序,这也是令人羡慕的特殊关照。这也可以反推出当时北京清流高层的青眼有加一定也是吸引张謇北上应试的重要原因之一。

总的来说,张謇获得优贡资格后,在面临北京、南京乡试的选择时,由于顺天乡试的种种有利于自己的条件,张謇选择北上应试,事实上并不是因为要“回避”何人,而是合乎常情的“理性”选择。

(作者单位:海门市张謇研究会)

参考文献:

[1]孙孟平:《开封府君年谱》,见北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第165册,北京:北京图书馆出版社,第58页。

[2]孙孟平:《开封府君年谱》,见北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第165册,北京:北京图书馆出版社,第58—59页。

[3]孙孟平:《开封府君年谱》,见北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第165册,北京:北京图书馆出版社,第59—60页。

[4]孙孟平:《开封府君年谱》,见北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第165册,北京:北京图书馆出版社,第68页。

[5]孙孟平:《开封府君年谱》,见北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第165册,北京:北京图书馆出版社,第75页。

[6]孙孟平:《开封府君年谱》,见北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第165册,北京:北京图书馆出版社,第68—69页。

[7]李明勋等:《张謇全集8》,上海:上海辞书出版社,2012年版,第157—158页。

[8]光绪《钦定科场条例》卷二十六《回避·例案》《现行事情例》,转引自李世瑜、胡平《中国科举制度通史》清代卷,上海:上海人民出版社,2015年版,第190—191页。

[9]孙孟平:《开封府君年谱》,见北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第165册,北京:北京图书馆出版社,第70页。

[10]李明勋等:《张謇全集8》,上海:上海辞书出版社,2012年版,第1003页。

[11]孙孟平:《开封府君年谱》,见北京图书馆编:《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第165册,北京:北京图书馆出版社,第68页。

[12]李明勋等:《张謇全集8》,上海:上海辞书出版社,2012年版,第156页。

[13]李明勋等:《张謇全集8》,上海:上海辞书出版社,2012年版,第156页。

[14]参见齐如山:《中国的科名》,沈阳:辽宁教育出版社,2006年版,第57页。

[15]光绪《大清会典事例》卷三三七《礼部·贡举·录送乡试一》,转引自李世瑜、胡平《中国科举制度通史》清代卷,上海:上海人民出版社,2015年版,第66页。

[16]商衍鎏:《清代科举考试述录》:北京:故宫出版社;2014年版,第104页。

[17]据李世瑜、胡平:《中国科举制度通史·清代卷》,上海:上海人民出版社,2015年版,第137页。

(原载《张謇研究》2020年第2期)